遠回りは役に立つ

2019年10月25日

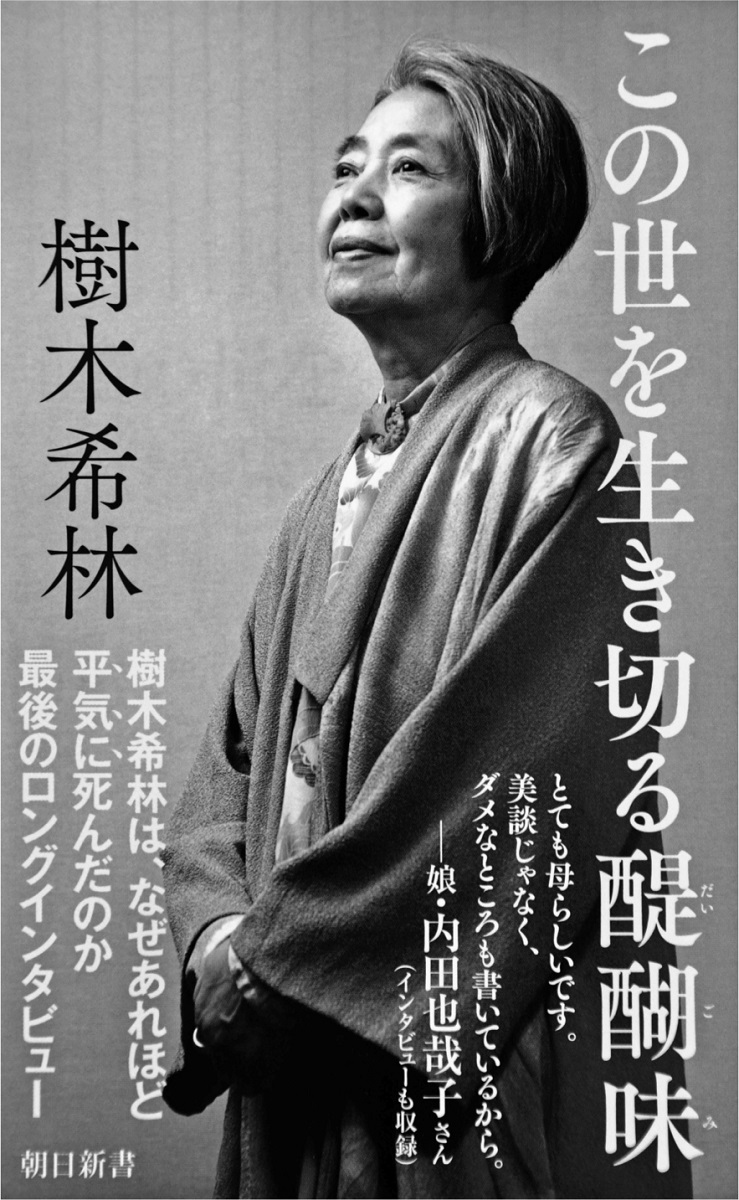

故樹木希林さんの最後のロングインタビューをまとめた「この世を生き切る醍醐味」を先日、朝日新書から上梓した。昨年9月に亡くなって以来、樹木さんの本が雨後のタケノコのように出版され、彼女の潔い死生観や天才的な言語感覚によって、どれもが売れに売れている。昨年末に発売された超ベストセラー「一切なりゆき」(文春新書)の足元にも及ばないが、「この世を生き切る醍醐味」の方もそれなりに売れている。

樹木希林『この世を生き切る醍醐味』(朝日新書)

樹木希林『この世を生き切る醍醐味』(朝日新書) 私が初めて映画担当になったのは1999年。以来、ほぼ映画一筋に取材・執筆をしてきた。つまり、映画記者としてすでに20年選手になるのだが、こうした自慢が出来るほど、俳優や監督たちに顔と名前を覚えてもらえるようになったのは比較的最近のことである。私たちは、俳優や監督と日常的に接しているわけではない。彼らに会うのは基本的に取材の時だけ。しかも、映画会社や芸能事務所を通じての接触しか出来ない。だから、なかなか親しくなれないのだ。

社会部や政治部など他部の記者たちからすれば、映画記者は俳優や監督と親しくなっていて当然であり、「親しくない」と言うと、記者として無能な奴だと思われてしまう。もう少し有能な記者ならば、もっと早い段階でいろいろな俳優や監督と親しくなれるのかもしれないが、引っ込み思案な私は、とても時間がかかってしまった。ウサギとカメの寓話でいえば、「私はカメなのだ」と自分に言い聞かせている。

ずっと昔、映画も新聞も黄金期だった1960年代ごろの記事を読むと、今とのあまりの違いに驚かされる。新聞記者がとにかく尊敬されている。いや、これはちょっと記者に都合の良い解釈になってしまった。有り体に言えば、恐ろしく威張っているのだ。

原節子や高峰秀子といった当代のスター女優を一堂に会させて、「秀子クンも、こんな演技が出来るようになったんだねえ」などと信じられない発言をして、相手がムッとするのかと思いきや、「あら、先生にお褒めいただけるなんてうれしいわ」といったようなリアクションだったりするのだ。

何ともうらやましく感じないでもないけれど、その時代だったならば、私は映画記者になれなかったようにも思う。いくらふんぞり返ってみたところで、私には威厳のかけらもないからだ。記者に威厳が必要のない時代になって、個人的にはとても良かった。

ところで、私は学生時代から、あまり大学に行かず、名画座に朝早くから夜遅くまでこもって、2本立てを2回ずつ見るような映画狂だった。当時はまだレンタルビデオという便利な店もなく、映画を見るには映画館に行くしかなかった。

映画について書くことが好きになったのは大学2年の頃だった。映画雑誌などに映画評の投稿を始めるようになった。初めて載ったのは「スクリーン」という雑誌だった。デビッド・リンチ監督の「エレファント・マン」について書いた批評(らしきもの)だった。賞金3000円もらった。

その後、投稿先を「キネマ旬報」の「読者の映画評」に切り替え、頻繁に書いた。「キネマ旬報」の発売日は毎月5日と20日だったので、その日には書店に駆けつけ、祈るような気持ちで当該ページを開いて、まさに一喜一憂していた。

パソコンはもちろん、ワープロもまだない時代。自分の文章が活字になることなど基本的になかったので、雑誌に載ることは今よりもはるかに特別な感慨を抱かせたのだ。

大学4年になり、そろそろ就職を考えないといけなくなった時、ゼミの教授に「マスコミか、公務員か、大学院に行きたい」と相談して、「もう少し絞った方がいいんじゃないのかな」とあきれられたのを覚えている。志望先にマスコミが入っていたのは、「映画のことを書きたい」と漠然と考えていたからだろう。

しかし、その頃の就活解禁は10月1日だったが、一般企業は実質的には夏休みに内定が終わっていた。公務員にでもなろうか、という甘い考えで、ある市役所を受けていたのだが、忘れもしない9月30日に落ちていることが分かった。選択肢は11月に試験をするマスコミしか残っていなかった。

10月の1カ月間は大学受験の時よりも真剣に勉強をした。ゼミの同級生の親戚が朝日新聞の校閲部のデスクをしていると聞いて、慌てて会いに行ったりした。そして校閲専門記者試験を受け、朝日新聞に採用された。その年の合格者7人のうち、5番目の成績だった(おせっかいにも席次を教えてくれる上司がいた)。

校閲記者であるから、記事は書かない。映画の記事を書きたくてマスコミを志望したのに、記事を書かない職場に行ってしまった。取材部門に異動してやろうと、虎視眈々(こしたんたん)と機会を狙っていた、と書けば、この文章も面白くなるのだが、そんなことは全然考えていなかった。いや、全然考えていなかったわけではない。考えてはいたけれど、特に何もしなかっただけだ。

元来が引っ込み思案な私は、文字に向き合う校閲の仕事が気に入っていた。だから会社では特に何もしなかったが、映画は学生時代以上にたくさん見て、「キネマ旬報」への投稿も続けていた。

20代をまるまる校閲記者として過ごし、30歳の誕生日を迎えてすぐのことだった。会社の方針が変わり、「校閲記者も取材経験がなければいけない」と言われて、群馬県の前橋支局に取材記者として赴任することになった。30歳のデビューだった。しかし、警察回りでは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください