ヘイトスピーチと表現の自由

2019年11月26日

あいちトリエンナーレ2019「表現の不自由展・その後」の展示中止が突然発表された8月3日から2カ月以上が過ぎた。通常の事件や騒動ならば、とっくに沈静化して人々の記憶も薄くなり始めている時機のはずだ。でも事態は今も動き続けている。

9月30日、あいちトリエンナーレ実行委員会と「表現の不自由展・その後」実行委が展示再開で合意したことが報道された。実際に再開したのは10月8日だから閉幕まで1週間。決して充分な期間ではないけれど、展示が再び実現した。

ただし手放しでは喜べない。この発表の4日前である9月26日、就任したばかりの萩生田光一文部科学相が、「申請のあった内容通りの展示会が実現できていない」として補助金約7800万円全額を交付しないとする方針を表明している。

確かに展示企画のひとつとして予定されていた「表現の不自由展・その後」は、始まってから3日目に中止となり、内容通りの展示会は実現できなかった。でも問題視された要素は内容ではなく、申請(手続き)のほうらしい。

報道によれば萩生田文科相は、「慰安婦を表現した少女像などの作品展示について、批判や抗議が殺到して展示継続が難しくなる可能性を把握していながら、文化庁に報告がなかったこと」を問題視したという。しかしそうした可能性について、申請の段階で報告する義務は定められていない。

表現が先鋭化すればするほど、批判や抗議が殺到する可能性は常にある。リスクをゼロにすることなど不可能だ。文化庁に報告がなかったことを萩生田文科相は問題視した。ならば報告しておけば、補助金は認められたのだろうか。どう考えてもそれはありえない。これほどにリスクが高い催しに補助金は認められない、との対応をされたはずだ。

つまり「報告がなかった」との理由は後付けなのだ。きわめて異例な判断であることは文化庁も認めている。そもそもは8月2日の段階で、菅義偉官房長官は「補助金交付の決定にあたっては、事実関係を確認、精査して適切に対応したい」と会見で指摘していた。これが伏線だ。いや伏線ですらない。路線はここで既定になる。なぜならば標的とされた展示の焦点が、韓国の彫刻家キム・ウンソンとキム・ソギョンが制作した「平和の少女像」と、大浦信行の映像作品「遠近を抱えてPart II」にあるからだ。つまり慰安婦問題と皇室タブー。

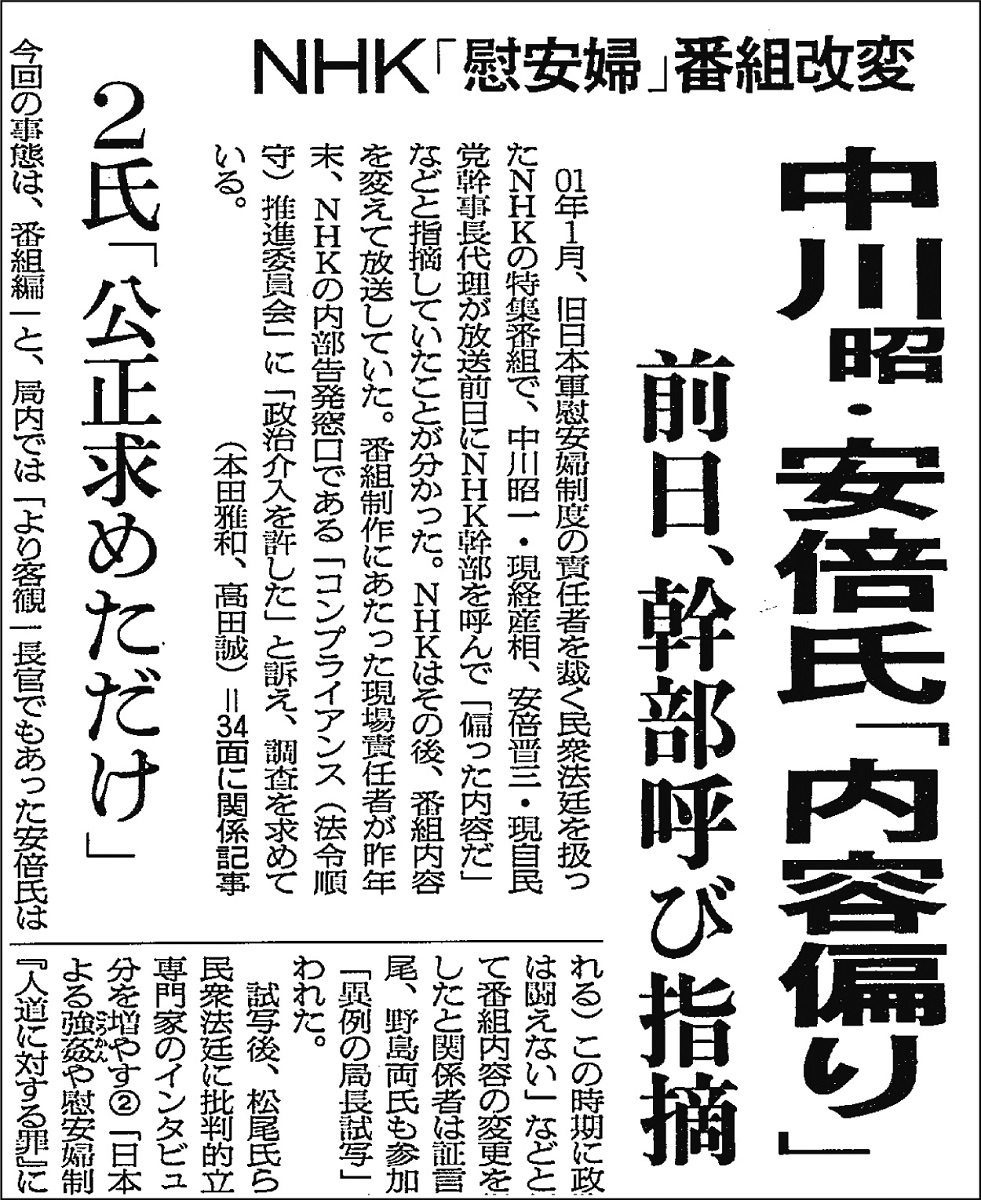

本誌(月刊journalism)の読者ならば、慰安婦問題と皇室タブー、そして政治的な圧力と表現の自由、というコンテクストから、20年近く前に起きた騒動を思い起こす人は少なくないはずだ。NHK番組改変問題。2001年1月30日に放送したETV特集シリーズ「戦争をどう裁くか」の第2夜放送「問われる戦時性暴力」が、放送直前に大幅に内容を改変した。

NHKの番組改変問題を伝える朝日新聞記事。2005年1月12日付朝刊1面

NHKの番組改変問題を伝える朝日新聞記事。2005年1月12日付朝刊1面 最初の映画『A』(*1)を公開した翌年である1999年、そもそもの職場だったテレビに戻った僕は、テレビドキュメンタリー「放送禁止歌」(*2)をディレクションした。放送はフジテレビの深夜枠だ。しかも関東ローカル。視聴率は1%にも満たなかったはずだ。

だから多くのテレビ番組と同様にこのドキュメンタリーも、放送が終わった瞬間に忘れ去られるはずだった。ところが放送後の反響は予想を超えて大きく、フジテレビは何度か再放送を行い、さらには放送禁止歌をテーマに本を書かないかとの依頼まで舞い込んだ。つまり僕にとって大きなターニングポイントになった作品だ。

撮影のためのリサーチを始めたころは、権力による規制や弾圧が放送禁止歌の本質であることが前提だった。でも取材を始めてすぐに気がついた。放送や音楽業界で働く人たちの多くがこの問題について語るとき、使われる述語は常に「らしい」とか「ようだ」なのだ。つまり伝言ゲーム。でも始まりがわからない。これもまたループしている。どこまで探っても伝聞なのだ。

少なくとも明確な規制や弾圧はどこにもない。でも(僕も含めて)誰もが、放送禁止歌という排除システムが実在することを当然の前提にしていた。だからこそ規制があっさりと発動する。ところが規制の主体はどこにもない。仮想だから摩擦も働かない。こうして仮想が現実になる。実体がどこにもない現実だ。

およそ500万年前のアフリカ大陸で樹上生活を送っていたラミダス猿人は、地上に降りて直立二足歩行を始めると同時に、それまでの単独生活から群れて集団で生きるライフスタイルに移行した。なぜなら地上には大型肉食獣がひしめいている。一人で行動していたらあっさりと捕食されてしまう。群れならば天敵も簡単には襲ってこない。あるいはもしも足音を忍ばせて天敵が近づいてきたとしても、群れの中にいるならば誰かが気がつく可能性は高い。

群れる本能は保持したまま、ラミダス猿人はホモサピエンスへと進化する。イワシやムクドリやトナカイなど、群れるイキモノはたくさんいる。彼らの共通項は弱いことだ。常に天敵に脅えている。特にホモサピエンスは、走れば遅いし逃げるための翼はない。夜目はきかず泳ぎは下手だ。筋力もないし爪や牙はほぼ退化した。圧倒的に弱い。だからこそ群れる本能がとても強い。

イワシの群れなどが典型だが、群れは全体でひとつのイキモノのように動く。つまり同調圧力が常に働いている。だって勝手気ままに動いていたら天敵に捕食されるリスクが高くなる。周囲の多数派の動きに自分を合わせないと不安になる。

私見だが東アジアはこの傾向が強い。集団行動が大好きだ。言い換えれば個が弱い。全体で同じように動くためには指示が必要だ。つまり強いリーダーが欲しくなる。そして号令を待つ。右向け右。全体とまれ。もしも明確な指示がなければどうするか。不安になった集団は仮想の指示を作り出す。これが忖度だ。こうしてリーダーにとっては

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください