決定の妥当性と残る課題

2019年12月27日

2019年8月から10月にかけて開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の一環として展示された「表現の不自由展・その後」では、開始直後から一部の展示作品について抗議が殺到し、3日間で中止を余儀なくされた。

その後、8月9日には、愛知県において、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」(以下、「検証委」という)が設置され、筆者はその一員として検討に加わった(注1)。検証委は、9月25日、事実関係の調査結果や問題点を分析した上で、早期の再開を求める「中間報告」を取りまとめた。それを受けて会期末の迫る10月8日、抽選で入場を認める形で再開された(次ページ後掲記事を参照)。

中間報告は、報告本体と付属する五つの「別冊資料」で構成されている。中止事件をめぐる法的な論点については、「別冊資料2」(表題「憲法その他、法的問題について」)において詳細に検討されている。同資料は、検討委の議論を踏まえて、筆者が論点を整理したものである。本稿はこの資料を基礎としているが、そこに言及のない点は筆者の私見である。

注1 構成員は、山梨俊夫座長(国立国際美術館長)、上山信一副座長(慶応大学教授)、岩渕潤子(青山学院大学客員教授)、太下義之(国立美術館理事)、金井直(信州大学教授)の各委員と筆者である。検証委については、本文で言及する中間報告や別冊資料2も含め、愛知県のウェブサイト参照。なお、中間報告とりまとめの後、名称が「あいちトリエンナーレのあり方検討委員会」に変更されている(ただし、本文では当初の名称を用いる)。

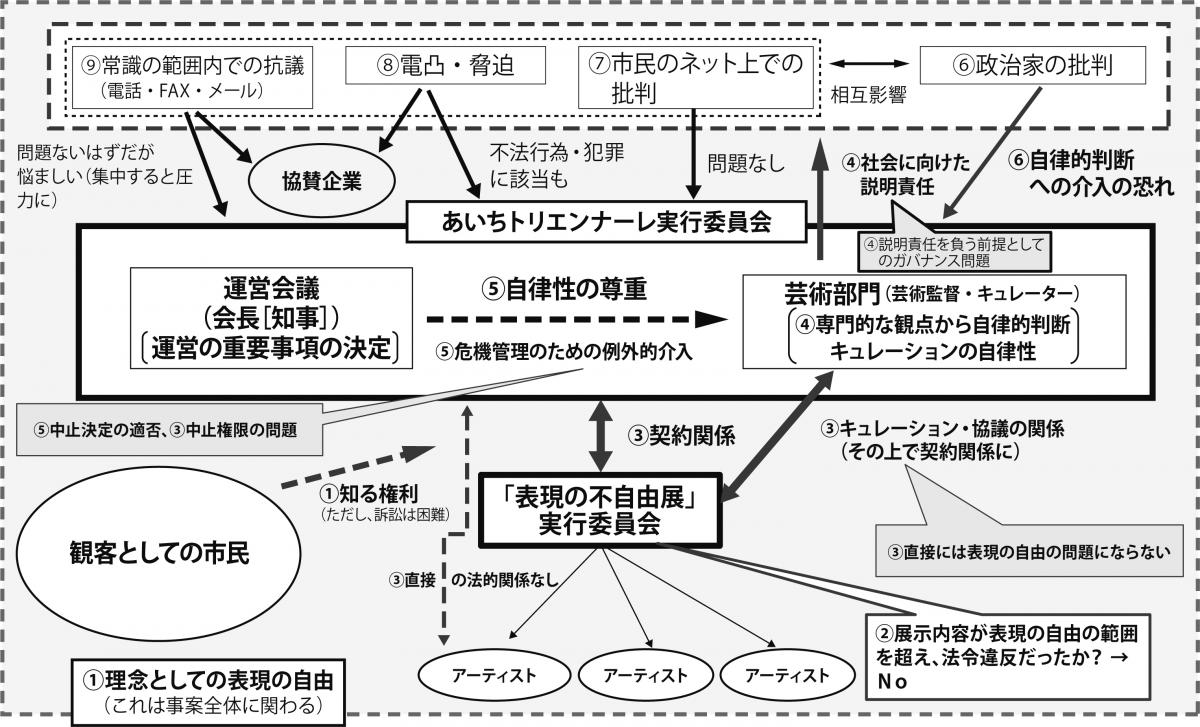

別冊資料2では、「法的問題の全体図」を提示している。まず強調しておきたいのは、不自由展をめぐる議論では、「表現の自由」(芸術の自由はその一部である)や「検閲」といったキーワードが多く語られたが、今回の問題に関する法的な論点は複雑であり、これらのキーワードだけで語ることは全くできないということである。この全体図を一見するだけで、関係者が多数にわたり、その数だけ多数の関係があることが分かるが、それぞれの関係ごとに法的な議論の仕方は異なるのである。

図 法的問題の全体図

図 法的問題の全体図 そして、重要なことは、実は、この全体図において、憲法21条の表現の自由が典型的・直接的な形で問題となる場面はない、ということである。これは驚くべきことかもしれない。憲法上の表現の自由が典型的・直接的な形で問題となる場面とは、例えば、ある芸術作品がわいせつであるとして処罰される(刑法175条)ような場合である。ここでは、作家が自ら確保した場において公開した作品が、公権力によって妨げられている。つまり、憲法上の表現の自由とは、典型的には、表現活動が公権力(国又は自治体の権力)によって妨げられない権利のことである。逆に言えば、表現の場を用意することを国や自治体に対して求める権利、より具体的には、公立美術館において自らの作品を展示するよう求める権利は、憲法上の表現の自由には含まれない。

今回の不自由展で議論の最大の焦点となった、トリエンナーレ実行委による不自由展中止決定について言えば、不自由展は、トリエンナーレ実行委によるトリエンナーレの開催方針に基づいて不自由展実行委に出展を依頼したもので、両者の間には契約書が交わされている。契約に基づいて表現(展示)の場を提供したという形である(その限りでは、「便宜供与」だという世上なされた指摘は正しい)。中止決定も契約の規定に基づいてなされたものであって、つまりは事前にそのようなこともありうるとして合意された取り決めに基づいている。もちろん、契約書には過度の抗議があった場合には中止できると具体的に規定があるわけではないから、中止の理由が契約で定めた場合に当たるかどうかは争いの余地はあるが、いずれにしても契約の解釈の問題であって表現の自由の問題ではない。

では、今回の事案で、憲法上の表現の自由は全く無関係だと言えるだろうか。この点について、別冊資料2では、「理念としての表現の自由」という考え方を提示している。

別冊資料2が「理念としての表現の自由」という考え方を提示したのは、前述したような意味で、今回の事案の個々の論点が典型的・直接的には憲法上の表現の自由の問題にはならないとしても、それらを考える上で表現の自由の理念を十分に考慮しなければならないと考えたからである。そこで、表現の自由の基本的な考え方を改めてまとめておきたい。

「表現の不自由展・その後」の再開を伝える朝日新聞=2019年10月8日付夕刊

「表現の不自由展・その後」の再開を伝える朝日新聞=2019年10月8日付夕刊まず、表現の自由はなぜ大事なのだろうか。この点について端的に次のように述べたヨーロッパ人権裁判所の判決があり、参考になる(①から④の数字は筆者が付加したもの)。(注2)

表現の自由は①民主的社会の本質的基礎であり、②社会の発展及び③すべての人間の発達のための基本的条件である。表現の自由は、好意的に受け止められたり、あるいは害をもたらさない、またはどうでも良いこととみなされる『情報』や『思想』だけではなく、④国家や一部の人々を傷つけたり、驚かせたり、または混乱させたりするようなものにも、保障される。

ここで述べられた考え方は、日本においても全く同様に当てはまる。つまり、①民主的社会では、政策を自由に論議したり、政府を批判したりすることが不可欠であり、そのためには表現の自由が欠かせない。②たとえば、女性の地位の発展の歴史を見れば分かるように、今日、ある程度の社会的な男女平等が実現されてきているのは、男性中心社会が様々な形で批判され、女性の権利が主張されてきたからである。表現が抑圧されていれば、このような社会の発展はなかっただろう。③人は、自ら表現をし、あるいは多様な表現に触れることによって自己の考えを深め、視野を広げることができることは言うまでもない。①から③までが、表現の自由が重要であるとする論拠あるいは表現の自由を保障する意義に当たるが、こうした意義を十分に発揮させるためには

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください