かつて子どもは「種子」だった

2020年03月24日

教育についての個人的意見を記す。もう20年近くほとんど同じことを繰り返し訴えている。ほとんど同じことを繰り返し訴えなければならないのは、私の主張が同時代日本人の同意を得ることができないからである。だから、以下に私が書くのは「日本社会のマジョリティによって受け容れられていない主張」である。

私が言い続けてきたのは ⑴学校教育をビジネスの言葉づかいで論じてはならない ⑵学校教育の受益者は集団全体であるという二点に尽くされる。それが日本社会のマジョリティによって拒絶されているのは、「学校教育はビジネスの言葉づかいで論じられるべきである」と「学校教育の受益者は個人である」ということがひろく常識とされているからである。常識を覆さなければならないのであるから、以下の話はいきおいくどく、長く、わかりにくいものになる。その点をご容赦願いたい。

最初に学校教育をビジネスの言葉づかいで論じることの弊害について述べる。

それは「マーケット」とか「ニーズ」とか「費用対効果」とか「組織マネジメント」とか「工程管理」とか「PDCAサイクルを回す」とかいう経営工学的な用語が教育についての論に繰り返し登場する現実のことを指している。

この手の言葉が流行り出したのは90年代からである。歴史的に言えば、91年の「大学設置基準の大綱化」が起点となった。もう30年も前の教育行政の転換のことだから、若い人は何のことだか分からないだろう。まずそれを説明する。

「大綱化」というのは要するに「大枠だけ決めておくから、細かいところは、それぞれの大学で勝手にやってください」ということである。それがどうして「一大転換」であるかと言うと、それまで文部省は大学について、校地面積や教員数や教育プログラムについて、「箸の上げ下ろし」まで小うるさく規定していたからである。これは「護送船団方式」と呼ばれた。文部省が「戦艦隊」で、それに守られて、非武装の船舶である大学がしずしずと航海する……というイメージである。護送されている船舶には航路を選択したり、速度を変えたりする自由はないが、撃沈されるリスクは減ずる。

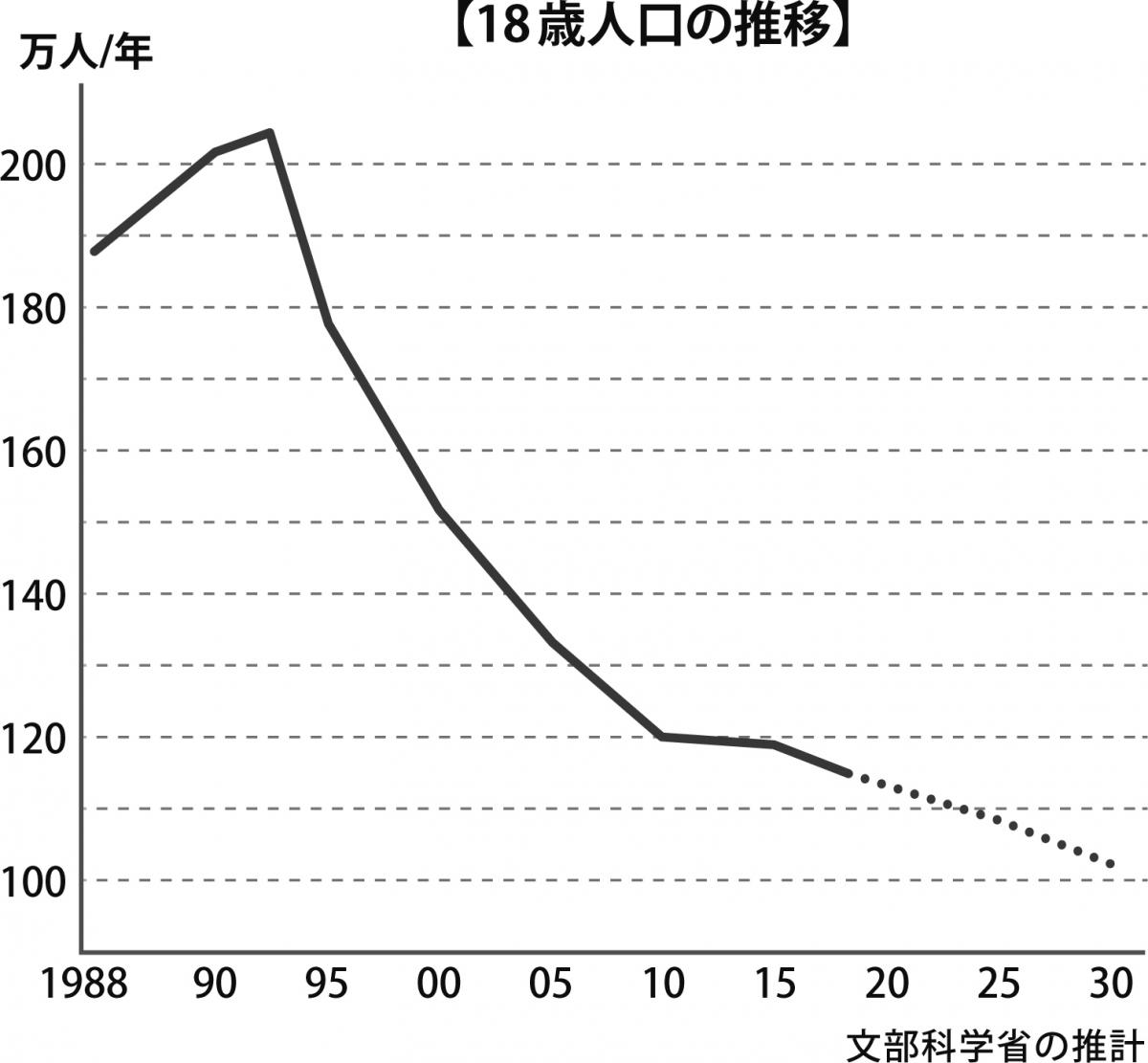

明治以来、教育行政の本務は「国民の就学機会を最大化する」ことであった。学校数を増やしていれば誰からも文句が出なかった。それが「学校を減らす」という前代未聞のタスクを負託された。「増やす理屈」は熟知しているけれど、「減らす理屈」を文部官僚は知らなかった。困り果てた文部省がすがりついたのが「市場に丸投げ=自己責任論」で

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください