2020年04月20日

最初に大きな時代認識を記すと、私は令和という時代において中心的な課題となるのは、「人口減少社会のデザイン」というテーマであると考えている。

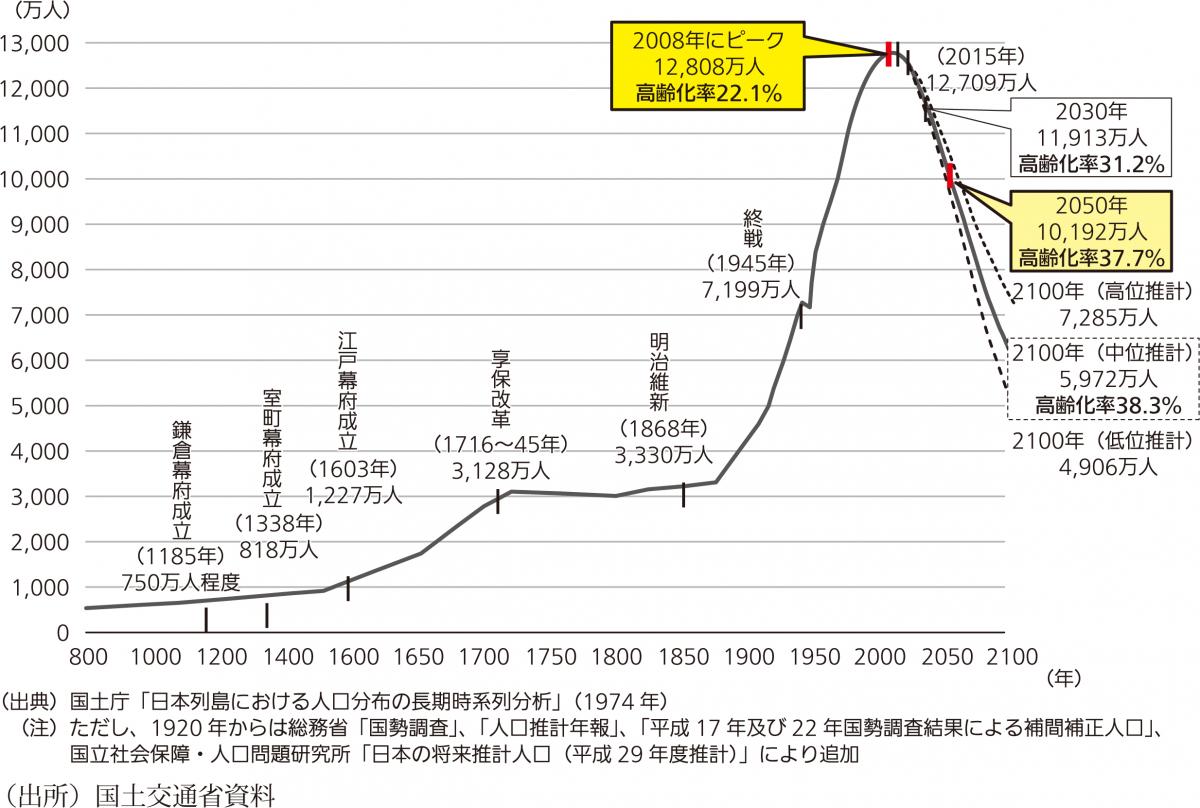

基本的な確認となるが、江戸時代後半の日本は、概ね約3千万人という人口で安定していた。それが、明治の初め以降は人口が急激に増加し、第2次大戦後も同様の増加を続けていった。しかし2005年に初めて人口が減少に転じ、それから数年は上下していたが、2011年からは完全な人口減少に移行し、現在のような出生率(2018年で1.42)が続けば、日本の人口は2050年過ぎには1億人を割り、さらに減少していくことが予測されている(図1)。

図1 日本の総人口の長期的トレンド

図1 日本の総人口の長期的トレンド こうして見ると、大きくとらえれば、「昭和」とは〝人口や経済が拡大・成長を続けた時代〟だったのであり、「平成」の間にそれが転機を迎え、そしていよいよ人口減少社会ということが本格化していくのが「令和」時代ということになる。

あらためて振り返れば、人口や経済が拡大を続けた時代とは、一言で表せば〝集団で一本の道を登る〟時代だったと言える。それは〝一本の道〟であるから、個人の人生ないしライフコースの「多様性」といったことにはあまり関心が向けられず、良くも悪くも集団の同調性や求心性ということが重視された。

加えて、高度成長期を中心とする人口増加の時代は、実は〝すべてが東京に向かって流れる〟時代に他ならず、同時にそれは、日本社会の「集権」的な性格が強固になっていった時代でもあった。

以上のように考えていくと、私たちが迎えつつあるこれからの人口減少社会とは、そのような〝一本の道〟を登り切り、一定の物質的豊かさを実現したあとに、いわば広い舞台の上で、個人がのびのびとそれぞれの創造性を発揮していく、そうした新たな時代としてとらえられるのではないか。

あるいは、山登りにたとえるなら、登り道においては「ゴール」は〝山頂〟というただ一つの場所であるが、下りにおいてはその方向はいわば360度に広がり、どこに向かって進むかは文字通り〝多様〟な道となる。

人口減少社会とは、まずもってこうした視点で把握されるべき社会なのである。

関連する話題をさらに述べてみよう。現在の視点からは意外なことだが、江戸時代の末期や明治の初めに日本を訪れた外国人が口をそろえて指摘していることとして、当時の日本人がいかに「のんびり」しており、また仕事も最小限のことしかしようとしない

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください