2020年10月27日

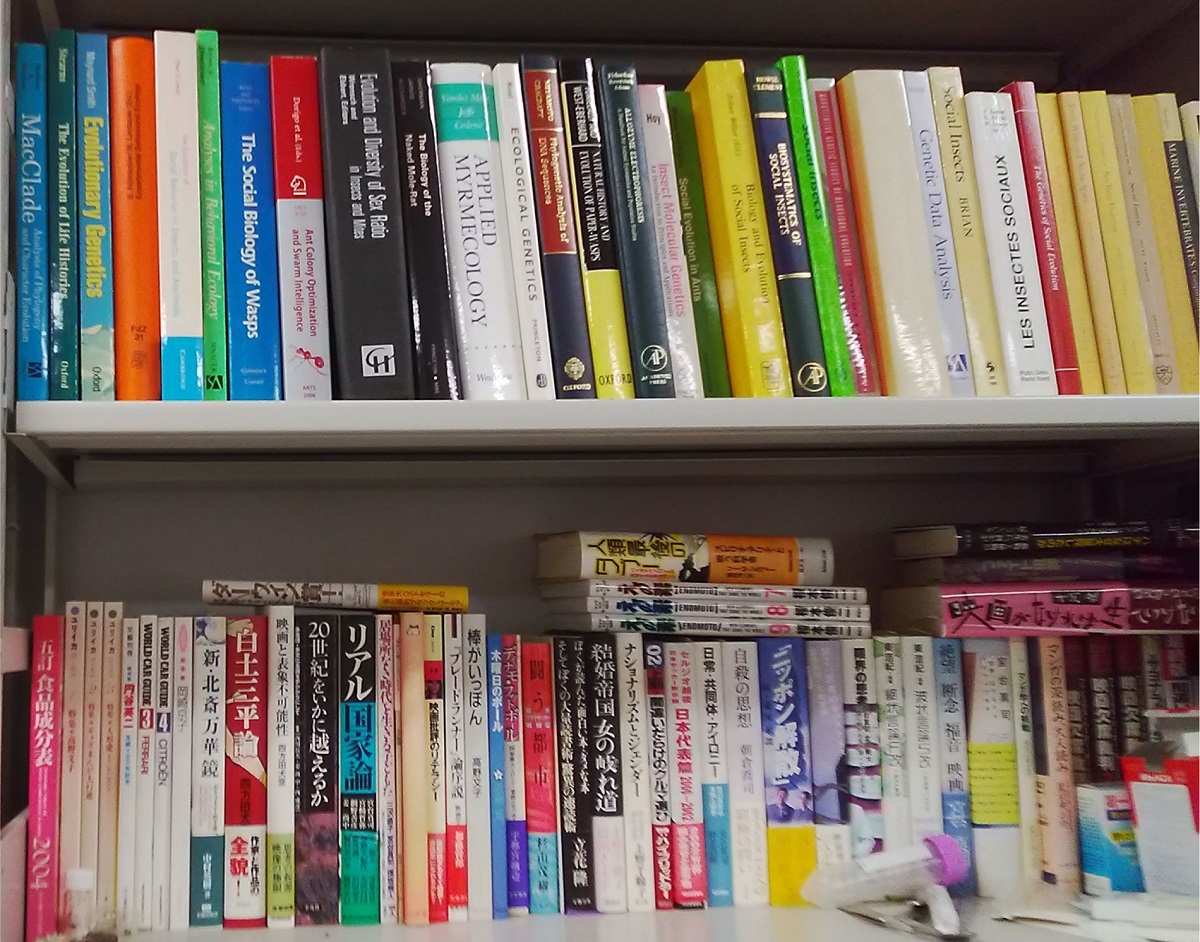

私は働かないアリの研究をしたことで少々有名になり、また、働き者のイメージが強いアリの巣に組織効率を下げる働かないアリがいることが、社会組織のあり方の改善に役立つのではないかと、ずいぶんと経済界関係からの講演や執筆依頼があった。そんな経験も踏まえ、専門である進化生態学の観点から10冊の本を選んだ。ネット書店で調べたのだが、最近はいい本でもすぐに絶版になるので、いくつかの候補は在庫がない事や、ある本では古本で約28万円もする事が分かった(電子書籍版は通常価格)。やはり効率化は文化環境を劣化させるらしい。

さて、ヒトも当然進化の産物だが、生物が環境に適応進化する原理は現在ただ一つしかなく、それはC・ダーウィンが約160年前に発見した「自然選択説」というものだ。かいつまんで言うと、「遺伝する新しい性質が現れ、それが元の性質より子供をたくさん残せるようなら、新しい性質を持つタイプが増えていき、最終的には新しいタイプだけになる。ある環境で子供をたくさん残せるのはその環境を効率よく利用できていることだから、生物が環境に良く合った生き方をしているのは、より効率の良い者を自然が選ぶ事(=自然選択)により適応進化した結果だ」というもので、現代では「形質を決めている遺伝子の上に突然変異が起こり、生じた新たな性質が有利なら広がる(総合説)」として理解されている。この中の「遺伝」「変異」「選択」の3条件を持つ「もの」は何であれ、適応進化する。生物が適応進化するのも、この3条件を兼ね備えているからだ。

昔は、生物は「種」の保存のために進化すると言われ、その次には個体が進化すると言われたが、ドーキンスの『利己的な遺伝子』は、遺伝子こそが進化の主体で個体は遺伝子の乗り物に過ぎない、自然選択は効率的に増殖する遺伝子を選ぶので、その進化は必ず利己的(他人がどうなろうと自分が増えられれば勝ち)になる、という主張を初めて前面に押し出したもので、著者の攻撃的な性格と合わせて、当時の進化学者に衝撃を与えた(私はこの本を読んだ時、生態学者を目指す大学3年生だった)。遺伝子頻度の増減をベースに適応進化を考えるのは今では常識だが、ダーウィンの時代には「遺伝子」という概念すらなかった。彼はとても誠実な学者で、有名な『種の起源』の中には「私の自然選択で説明できない生物がいるとしたら、それはアリ・ハチなど、女王だけが子供を産む真社会性昆虫だろう。自分(ダーウィン)には、ワーカーの、『自分で子を産まずに女王のために働く』という性質がどうして次の世代に伝わるかが分からないからだ」という意味のことが記されている。この問題はW・D・ハミルトンが1964年に解決した。女王はワーカーの母親だからワーカーと同じ遺伝子を体内に持ち、ワーカーは自分で子を産まずとも、女王のために働くことで、女王経由で次世代に自分と同じ「働く」遺伝子を、自分が一人で繁殖するよりたくさん伝えられれば、子を産まない性質は自然選択の下で進化出来ると喝破した。この考えは「血縁選択」と呼ばれている。『利己的な遺伝子』にこの説が紹介されており、それに驚愕して私は社会性昆虫を研究材料に選んだ。もっとも、最初は「そんなバカなことが本当なら確かめてみよう」という愚かな動機からだったが。

北大に就職してから、現在広島大の教授である西森拓氏が北大に来る機会があり、セミナーをやっていただいたのだが、その時の内容が「アリでは、他個体が出した道しるべフェロモンを正確にたどれない『バカ』がいないと採餌効率を最大化できない」というもので、そのあまりの面白さにアリの集団行動の研究を始めた。その結果が『働かないアリに意義がある』につながったのだが、アリやハチはヒトのような高度な知能は持たないのに、集団としての正確な意思決定が出来る。彼らにとって正しい選択肢を選べないと死に直結するので、これは適応形質だ。T・シーリーはミツバチが新しい巣場所をどのように選ぶのかについて詳細な研究を行い、知能を持たないハチが、目の前の刺激だけに反応する事で、最も良い物を正確に選ぶ事を明らかにした。『ミツバチの会議』はそれを一般向けにまとめた書で、その驚くべき内容は読んでみてのお楽しみだ。また、シーリーは勤める大学の部門長として、組織運営にミツバチから得た教訓を生かしているそうで、それに関する章もある。

3冊目は、ハミルトンと並んで進化生態学の世界でゲーム理論の研究者として著名なメイナード・スミスらの『進化する階層』だ。〈単細胞〉→〈多細胞〉のように、生物には進化の過程でいくつかの飛躍的な転換点があり、それが進化の歴史にどういう意義を持っているかを論じている。もちろん、アリ・ハチの個体が集合して作る、コロニーの進化もその階層的な飛躍の一つに含まれる。1匹では同時に複数の仕事をこなすことは出来ないが、複数個体だとコロニー全体は同時にいくつもの仕事をこなせる。これは進化論的にはあまり注目されていないが、集団生活する生物にとって非常に大きなメリットを持つ。注目されないのは、自然選択説では

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください