2021年01月25日

なぜ民主主義なのか、それが問われることは滅多にない。民主主義が正しいのは当然だからだろうか。しかし、なぜ民主主義が正しいのかにも根拠はあるはずで、その根拠に応じて、どこまで民主主義を信頼してよいかも決まってくる。ここではまず、民主主義の標準的な決定方式である多数決にどのような根拠があるかを考えてみよう。

人々の集団では、統一した決定をしなければならないことがある。昼食で何を食べるかであれば、それぞれが好きなものを選べばよいであろうが、集団のリーダーを決めるとき、ある人がリーダーになることに賛成した人にとってだけその人がリーダーになるというわけにはいかない。外国と戦争をするかどうかを決めるときも、戦争をしたい人だけが戦争をすることにはできない。国としての統一した決定が必要である。

集団として統一した決定が必要となるとき、しばしば多数決で結論が決められる。議会でも株式会社の取締役会でも、15人の裁判官からなる最高裁判所の大法廷でもそうである。なぜそうするのか、理由があると言われている。

多数決には単純多数決と特別多数決とがある。単純多数決が多数決の標準型である。他方、現状を維持することに相応の価値があるという理由から、特別多数決がとられる場合もある。日本国憲法の96条1項は、憲法改正の発議をするには、各議院において総議員の3分の2以上の賛成が必要だと定めている。憲法が定める原則やルールは、日本国民が中長期的に守り維持していくべき政治や社会の基本となるものであるから、現状維持に向けて、あらかじめ手続きに傾斜がつけられている。

以下で説明するのは、標準的なケースでなぜ単純多数決でものごとを決めるのか、その理由である。

第1に、単純多数決が個人の自律的な判断を尊重する手続きだからという理由づけがある。全員一致の決定手続きこそが個々人の自律的判断を尊重していると思うかも知れないが、全員一致の決定手続きにすると、たった1人の反対で残り全員の自律的な判断が阻害される。3分の2を超える特別の多数決でしかものごとが決まらないことにすると、3分の1のメンバーの反対によって、残りの3分の2の自律的な判断が阻害される。結局、単純多数決が、自律的判断が阻害される人の数を最小にする決定手続きだというわけである。ハンス・ケルゼンがこうした議論を展開している(注1)。

もっともこの議論は、集団が統一的決定を行うとき、なぜ個々人の自律を尊重すべきかを説明していない(昼食に何を食べるかなど、本来個人の自由に任されていることであれば、個人の自律を尊重することは重要であろうが)。それは単に前提とされているだけである。

第2に、社会全体の幸福の量を可能な限り最大化することが善いことだという功利主義にもとづく説明がある。中学校で、修学旅行で京都に行くか北海道に行くかが問題になっているとしよう。生徒の多数決で京都に行くことに決まったとする。ということは、北海道よりは京都に行くことで幸せになる生徒の数が、京都より北海道に行くことで幸せになる生徒より多かったことになる。京都に行くことにした方が、生徒全体の幸福の量は増えることになりそうである。

もっとも、この種の多数決は普通1人1票で行われるので、北海道に行くことで天に昇るほど幸福になるという者も、京都がいくらかマシかと思う者も同じ1票として数えられる。幸福の集計の仕方が正確でない可能性もある。それに、幸福になったり不幸になったりするのは各個人なのに、個人を超える単位である集団全体の幸福の量を問題にすることに意味があるのかという疑問もある。

それとも、北海道に行くことでものすごく幸福になるという人には、その分だけ多くの票を与えるべきなのだろうか。それでは、一人ひとりを平等に扱うという原則に反することになる。感情の起伏の大きい人や声の大きい人の意見を重く評価することは公平なことだろうか。また、ものすごく幸福になるかどうかを、正確に知ることができるだろうか。自分の真情をごまかして票を余計に得ようとする人の行動を抑止することは困難であろう。

第3の説明として、コンドルセの定理にもとづくものがある(注2)。コンドルセはフランス革命時に活躍した政治家で、すぐれた数学者でもあった。彼が定式化したコンドルセの定理によると、選択肢が二つある問いに対するある集団のメンバーの判断能力が、平均して2分の1を超える確率で正解を選ぶことができるというものであれば、メンバーが単純多数決で正解に到達する確率は、投票に参加するメンバーが多ければ多いほど高まり、全員が参加すると100%になる。

大きな壺の中に赤い玉と白い玉とが入っていて、全体として赤い玉の方が白い玉より多いとする。このとき、壺に手を突っ込んでサンプルとして玉をいくつか掴み出すと、掴みだした玉の数が多ければ多いほど、サンプル中で赤い玉が白い玉より多い確率は高まる。すべての玉を出すと、前提からして必ず赤い玉の方が多くなる。それと同じ話である。

この説明は、二つの選択肢のいずれかは正解であることを前提としているが、世の中の問題がすべてそういうものでもないであろう。人々が直面する選択肢のうち、少なからざるものは、同じものさしに落とし込んで相互に比較することがそもそもできない。

また、この定理からすると、メンバーの能力が低くて正解を選ぶ確率が平均して2分の1を下回っていると、投票に参加するメンバーの数が多ければ多いほど、多数決で正解に到達できる確率は低下する。有権者や国会議員の平均的な判断能力は実際にはどうであろうか。

さらに、現代の議会では、議員は個々人の判断にもとづいて投票するわけではなく、所属する政党の指示にもとづいて投票する。実質的な投票者は各政党の党首だけなので、この定理をそのままあてはめるわけにはいかない。

第4の説明は、多数決でも構わないというものである。集団としての統一的な決定が必要であれば、とにかく何かの手続きでそれを決める必要がある。独裁者の命令で決めてもいいし、時間に余裕があるのなら長年にわたる慣行の形成に期待することもできる。そして、多数決で決めても構わない。

世の中には、とにかくどれでもよいから人々がとるべき行動が一つに決まっていて、大部分の人がその通りに行動することが肝心だという問題状況が多い。道路を車が通るとき、右側を通るか左側を通るかがその例である。いずれが正しい選択なのかを事々しく議論することに意味はない。どちらかに決まっていることが重要である。こうしたことがらは、調整問題(co-ordination problem)と呼ばれる。

調整問題に直面したとき、どういう手続きでその答えを決めるかも一種の調整問題である。多数決で決めることになっているのなら、それでも構わないことになる。多数決で決めるといったん決まった以上は、十分な理由がない限り、それを簡単に動かすべきではない。

以上のように、なぜ多数決で決めるのかについては、いろいろな理由が考えられる。なぜ多数決で結論が決められたのか、その理由に遡ると、果たしてその結論にどこまで縛られるべきなのか、その射程についてもおよその見当がつく。多数決で決まったことだから、必ずその通りにすべきだということには、必ずしもならない。

(注1) ハンス・ケルゼン『民主主義の本質と価値』長尾龍一・植田俊太郎訳(岩波文庫、2015年)22頁。Hans Kelsen (1881―1973)は、オーストリア出身の公法学者、政治哲学者。主著に『純粋法学』『法と国家の一般理論』等がある。

(注2) コンドルセ侯爵(marqui de Condorcet )1743―1794)は、フランスの政治家、数学者。1793年2月に国民公会に提案されたジロンド派憲法草案を中心となって立案した。その後、国民公会の主導権を握った山岳派によって逮捕・投獄され、獄中で自殺した。

なぜ多数決なのかという問題と並んで、多数決で本当に筋の通った結論を生み出すことができるのかという問題がある。投票のパラドックスをはじめとしていろいろな問題が考えられるが、ここでは、多数決に参加する各メンバーの「理由」を集計したときの結果と各メンバーの「結論」を集計したときの結果が食い違いを起こす可能性について説明しよう。この問題は、最初に定式化したフランスの数学者の名前をとって、ポワッソンのパラドックスと呼ばれる(注3)。

刑事事件は3人の裁判官の合議体で裁判されることがある(裁判所法18条1項2項、26条2項3項)。刑事事件では、被告人が、①窃盗や殺人など、法律が定める行為類型(「犯罪構成要件」と呼ばれる)にあてはまる行為を行ったこと②正当防衛(刑法36条1項)や正当行為(刑法35条)など、違法性を阻却する事由がないこと(裏側から言えば違法性があること)③心神喪失(刑法39条1項)など責任を阻却する事由がないこと(裏側から言えば有責であること)が、すべて証明される必要がある。どれかが欠ければ、被告人は無罪である。

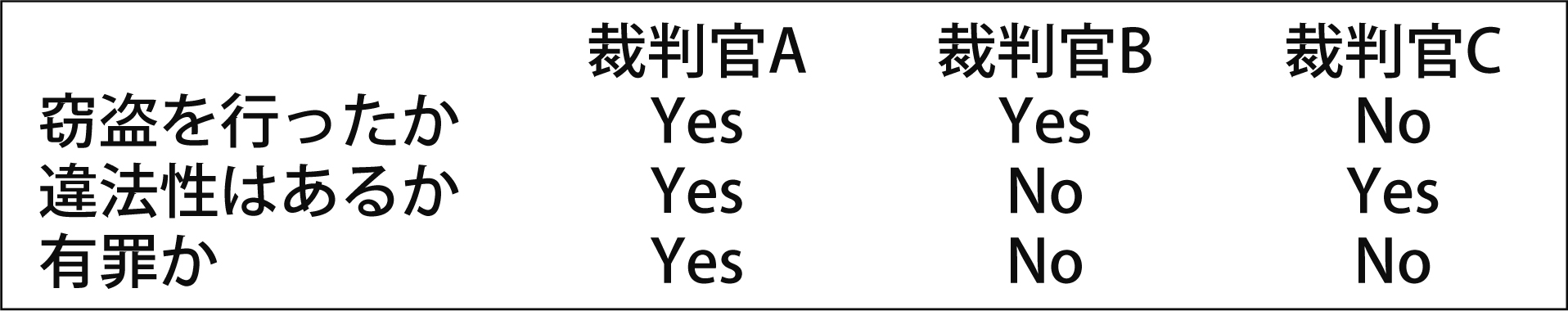

今、3人の裁判官がある被告人について次のように考えているとしよう(表参照)。

裁判官Cが、被告人は窃盗を行っていないのに違法性があると判断しているのはおかしいと思うかも知れないが、違法な窃盗は行われたが、それは被告人が行ったことではないと判断していることもあるだろう。

このとき、個別の論点について順に3人の裁判官で多数決をとると(裁判所法77条参照)、被告人は窃盗を実行しており、その行為に違法性はあるので有罪となる。ところが有罪か否かの結論について多数決をとると、2対1で無罪になる。

このパラドックスについては、高名な訴訟法学者の間でも、論点ごとに多数決をとってその論理的帰結を判決とすべきだという意見と、まず結論に関して多数決をとるべきだという意見とが対立して

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください