つぶれた事件、「朝日の責任」で報道 支局記者が掘り起こし、政界再編へ

2021年01月28日

「独自に取材して、朝日新聞の責任で報道しようじゃないか」。1988年5月のある日、朝日新聞横浜支局(現総局)の取材班の部屋に集まった記者たちに、山本博デスク(当時、2013年死去)はそう話しかけた。

約1カ月後。6月18日付の朝日新聞朝刊の社会面トップに1本の特ダネが掲載された。

「『リクルート』川崎市誘致時/助役が関連株取得」「公開で売却益1億円/資金も子会社の融資」

記事は、川崎市の助役(当時)がリクルート関連会社の店頭登録前の未公開株(証券取引所に上場・公開していない企業の株式)を譲渡され、店頭登録後に売り抜ける形で多額の利益を得ていた事実を報じていた。以降、リクルート側から当時の自民党首脳ら政官財界に対する株譲渡の事実が次々に明るみに出て、日本の政治と社会は大きく揺らぐことになる。

後に「調査報道の金字塔」と言われるようになった「リクルート疑惑」報道。この調査報道は、冒頭のようなデスクの一言から大きく動き出した。端緒をとった後、当時の竹下登首相側に対する株譲渡事実を報じるまでの約4カ月間、一連の取材を担当し、記事を出稿したのは、地方支局である横浜、川崎両支局の入社7年目以下の若い記者たちだった。当時、5年目だった私もその一員として貴重な経験をした。

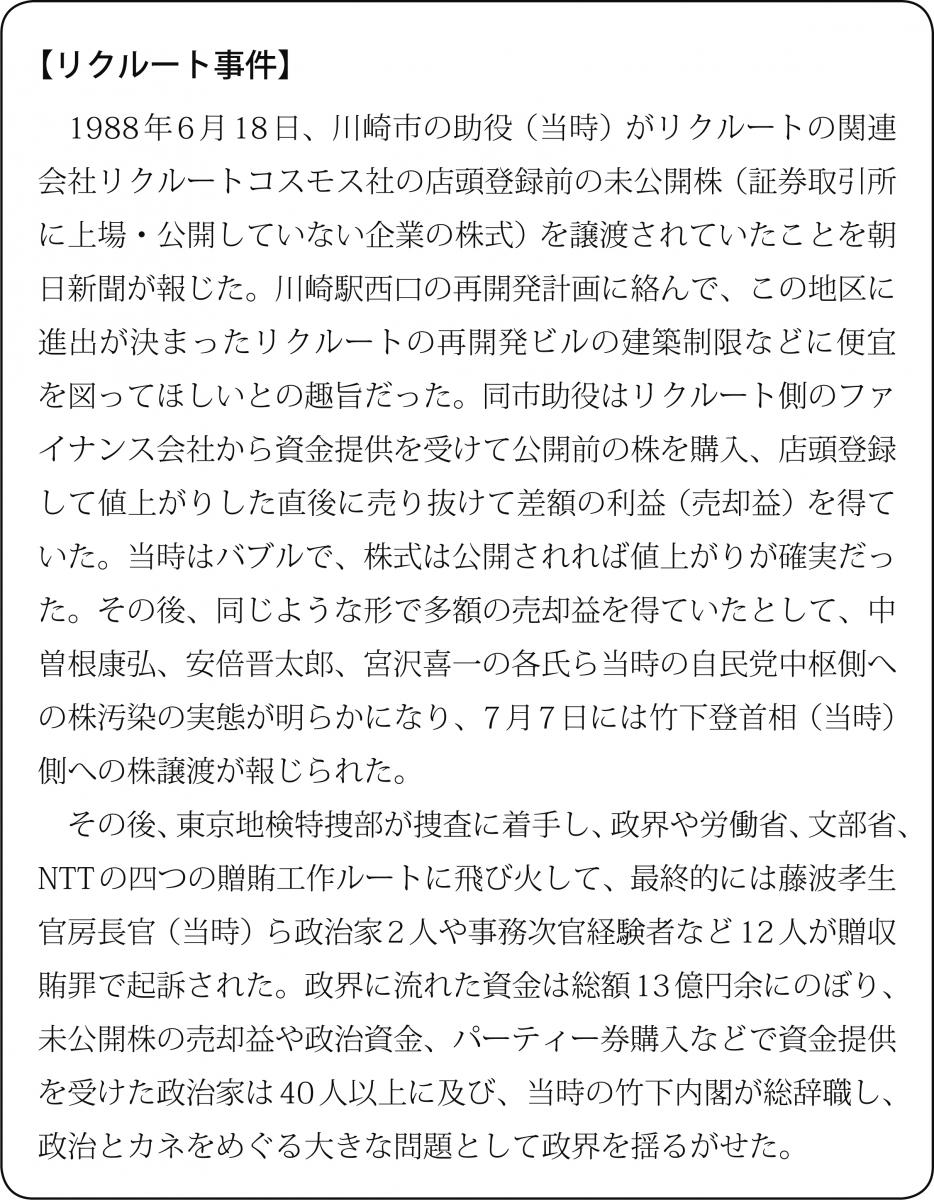

川崎市助役(当時)がリクルート関連会社の未公開株を譲渡され、多額の利益を得ていたことを報じた1988年6月18日付の朝日新聞朝刊社会面。捜査当局が立件を断念した事件を、横浜、川崎支局の若い記者が独自取材で裏付けて特報。リクルート側から政官財界への株譲渡の事実が次々に明るみに出て汚職事件に発展するとともに、内閣総辞職につながった

川崎市助役(当時)がリクルート関連会社の未公開株を譲渡され、多額の利益を得ていたことを報じた1988年6月18日付の朝日新聞朝刊社会面。捜査当局が立件を断念した事件を、横浜、川崎支局の若い記者が独自取材で裏付けて特報。リクルート側から政官財界への株譲渡の事実が次々に明るみに出て汚職事件に発展するとともに、内閣総辞職につながった「贈はリクルート」「わいろは株」

流れてきた1枚の用紙にそれだけが書かれてあった。横浜に残った県警キャップが送ってきたものだった。

リクルートは当時、飛ぶ鳥を落とす勢いの新興企業だった。対象は政令指定都市の川崎市。川崎支局員は、おそらく駅前再開発計画に絡む事件だろうと解説した。リクルートが再開発ビルに入ることが決まっていたからだ。収賄側は再開発計画を主導していた川崎市の助役、贈賄側はリクルート、しかも賄賂は株……。そんな事件の構造がうっすらと見えてきた。株が賄賂という事件は過去にほとんどなく、まさに、バブル時代を象徴する事件になる予感がした。

横浜支局のサツ回りは、鈴木啓一・県警キャップを含めて入社7年目以下の若手の記者ばかり。デスクは、6年生の奥田明久記者と司法担当だった2年生の堀江隆記者(現朝日新聞社執行役員)を日常業務からはずし、専従取材を命じた。警察の内偵捜査の取材といっても、捜査当局から話を聞きだせばいいというものではない。特に捜査2課の事件のケースでは、捜査側から情報が入ってくるものではなく、自分たちが取材した結果を捜査関係者にぶつけて反応を見ながら容疑事実を一つひとつ明らかにしていく、という作業の積み重ねだ。

「ありったけのリクルートと関連会社の資料を集めろ」。山本デスクの最初の指示だった。事件取材で大切なのは「事実の積み重ね」。内部関係者の証言や内部資料が決め手とはなるが、すぐに入手できるわけではない。しかし、公開資料の収集でかなりの輪郭が浮かび上がるものだ。雑誌や書籍などの出版物、過去の新聞記事、土地・法人登記簿や有価証券報告書などの経営・会計資料、政治資金収支報告書や資産公開などの資料、開発計画の概要や議事録などの行政資料……。そして、当時はまだ十分に活用されていなかったが、情報公開制度もある。こうした資料収集は、普段の取材から「当たり前のようにすべきことだ」と言われていた。このときも経営情報(有価証券報告書など)や「川崎市・再開発地区」の登記簿、リクルートに関する雑誌資料など「オープン資料」の収集から専従班の2人はとりかかった。

一方、鈴木・県警キャップと私は引き続き、県警や検察幹部、担当捜査員や検事らを回って、事件の概要をつかむ努力を続けた。専従班が集めてくれた資料をもとに事件の構図を検討し、賄賂の内容や趣旨、便宜供与の内容、登場人物などを捜査当局にあてて一つひとつ事実を確認していった。そして、ほぼ解明ができた5月中旬には、横浜支局と川崎支局のすべての記者を一堂に集めた会議を開き、はじけた(家宅捜索など強制捜査が行われること)ときの紙面をどうするのか、予定稿をだれがどう準備するのか、どういう取材配置をするのか、などを決めて「Xデー」(捜査の着手日のことをこう呼んでいた)を待った。

その数日後のことだった。キャップが県警側から、私が検察側から、ほぼ同時に、夜回りの中で「事件がつぶれた」との衝撃的な情報を得た。言葉にできないほどのショックだった。2人でいきつけの居酒屋にいき、ひどく酔っぱらった記憶が残っている。

当時の支局の記者たちは、調査報道と言われても、何をどうしていいかもわからない。しかし、大変な作業になるというのはわかっていた。これまで捜査当局取材で聞いていた内容をすべて自分たちの取材で改めて裏付けをとらないといけないからだ。しかも、訴えられた場合に、勝訴できるだけの証拠を自らの手で固めないといけない。そんなことができるのか――。先の見えない道を手探りで進んでいくようなものだった。

あとから聞いた話だが、デスクも「だめでもともと」という考えがあったらしい。そのため、多くの人数は投入せず、取材は最小限の人数でやっていくつもりだったようだ。しかも、朝日新聞には夏の高校野球という最大の主催行事があり、7月に入ると支局を挙げての取材が始まる。人も時間も限られた中での「調査報道」のスタートになった。

取材は専従班だった2人を中心にして、若手記者たちも取材に加わった。方針として確認したのは、①改めて公開資料も含めた客観的資料を集め、関係者への徹底したインタビューで証言を積み重ねる②決定的となるブツ(証拠)を入手する――の二つだ。

調査報道の手法に切り替えて、試行錯誤しながら約1カ月。関係者の取材過程で、私たちはあるリストの存在にたどり

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください