2021年06月21日

今年6月5日、コロナ禍のためオンラインで日本マス・コミュニケーション学会の総会が開催され、「日本メディア学会」への名称変更が提案された。近年では従来のマスメディアだけでなく、双方向性をもった様々なソーシャルメディアやモバイルメディアが急速に普及してきた。この新しい状況の中でジャーナリズムやコミュニケーションの研究に取り組むために必要な作業である。

1951年に日本新聞学会として設立された当時、ジャーナリズム研究の主な対象は新聞紙だった。最初の民間ラジオ局が出現したのも同年であり、テレビ放送はその2年後だった。1991年に日本マス・コミュニケーション学会に名称変更した際に特に意識されたのは、放送分野への拡大である。今回の変更でインターネットを基盤とした新たなデジタルメディアへ注目が集まっている。こうした領域の拡大は必要なことでも望ましいことでもあるわけだが、学会への帰属意識の希薄化は避けがたいだろう。一つには日本新聞学会の設立期には存在した「原論」、たとえば小野秀雄『新聞原論』(東京堂、1947年)のような基準点を欠いているためである。

それは「日本新聞学の父」小野秀雄(1885~1977年)が戦時中に東京帝国大学などで行った講義「新聞本質論」「新聞機能論」の内容をまとめたものである。東京大学新聞研究所(現・情報学環)、上智大学新聞学科の創設者である小野の『新聞原論』は、戦後も長らく「リベラル」な新聞学教科書として読まれ続けた(内川芳美「先生の研究業績を回顧して」『新聞学評論』27号、1978年)。私が入手したのは1962年2月発行の改訂増補第19版である。

『新聞原論』は戦時下の統制団体・日本新聞会が発行した『日本新聞報』に連載された「新聞原論」全80回(1944年8月26日号~1945年6月9日号)をまとめたものである。『日本新聞報』は真珠湾攻撃の約4カ月後の1942年4月に緒戦の高揚感の中で創刊され、敗戦をはさんでアメリカ軍占領下での日本国憲法公布の1946年11月まで刊行され続けた。ちなみに、現在も日本新聞協会が発行している『新聞協会報』は、その改題継承誌第372号として1947年3月3日に創刊されている。組織名と機関紙名は変わったわけだが、新聞界における戦時と戦後の連続性を象徴している。

『日本新聞報』には戦意高揚の文章が多いのだが、読者は新聞業界内に限られており、冷静な意見も散見できる。たとえば、『暗黒日記』で知られる自由主義者・清沢洌の「二三の思ひ付き」(1943年7月13日号)などである。清沢は開戦前に新聞が煽った「挙国的硬論」の責任を問い、統制下で独占事業となった新聞界の堕落へ強い懸念を表明している。そうした冷静な記事の中に小野秀雄の連載もあったと、ジャーナリズム研究者の多くが信じてきたはずである。そうでなければ、戦争末期の新聞原論が、どうして戦後20年近くも「リベラル」な教科書として増刷が続いたのか。

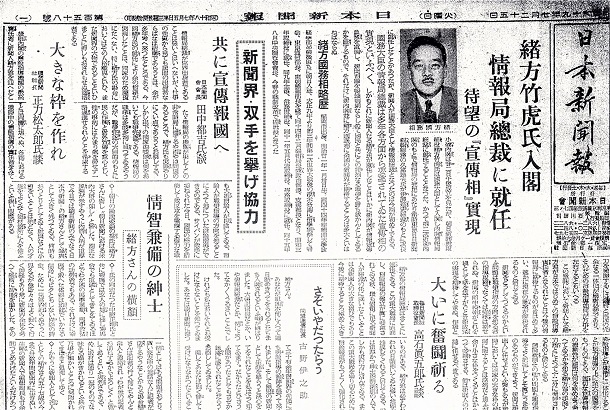

小野の連載開始の1カ月前、『日本新聞報』1944年7月25日号のトップを飾ったのは「緒方竹虎氏入閣 情報局総裁に就任 待望の『宣伝相』実現」の大見出しである(左)。同22日、緒方は朝日新聞社で主筆、副社長を経て小磯國昭内閣の国務大臣兼情報局総裁に就任している。「新聞界・双手を挙げ協力」の見出しで、読売新聞社社長・正力松太郎、毎日新聞社会長・高石眞五郎、同盟通信社長・古野伊之助などが激励文を寄せている。正力の言葉を引いておこう。

「各国における戦時中の言論指導の責任者をみても大抵言論人が担当してゐる、言論人が戦争指導の方向を知ることによつて地についた言論指導ができるのである」

この言論指導の原論として期待された連載が、小野の「新聞原論」なのである。

緒方竹虎の入閣を伝える『日本新聞報』1944年7月25日号1面

緒方竹虎の入閣を伝える『日本新聞報』1944年7月25日号1面 小野秀雄は1951年創設の日本新聞学会の初代会長を1967年まで務めており、退任後も名誉会長と呼ばれていた。若い読者のために経歴を紹介しておこう。

小野は1885(明治18)年に滋賀県の神官の家に生まれ、第三高等学校から東京帝国大学に進み独文科を卒業後、『萬朝報』や『東京日日新聞』の記者となった。やがて奨学金を得て大学院に入り、欧米留学ののち1929年に東京帝国大学に設置された新聞研究室の主任となった。1932年には上智大学専門部教授を兼任し新聞学科を創設している。戦時下には内閣情報部嘱託となり、ドイツ新聞学の第一人者として内閣情報部主催の第1回思想戦講習会(1938年)で「思想戦と新聞学」を論じている。同じ講習会で小野に続いて「思想戦と新聞」を講演した内閣情報部参与こそ、東京朝日新聞主筆・緒方竹虎だった。「新聞原論」連載時の情報局総裁である。

どうして「ナチ新聞学」の第一人者が、戦後は「新聞の民主化」のリーダーとなりえたの

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください