2021年07月27日

情報公開制度を利用した取材・報道からジャーナリズムの課題を考えるというテーマで寄稿の依頼をいただいた。筆者は十数年前から取材によく情報公開請求を使ってきたのだが、3年前からはニュースサイトを主舞台に記事を発信する部署でデジタル時代の報道のあり方を試行錯誤している。

その中でぼんやりと考えてきたのは、インターネットが当たり前のインフラとなった今、情報公開制度も含めたオープンソース(公開情報)がジャーナリズムの形を大きく変えようとしているのではないかということだ。どういうことなのか、改めて整理してみたい。

まず、情報公開制度をめぐる報道の現状を概観したい。

情報公開請求が取材の基本的なツールになっていることは間違いない。

制度の使い方として最も基本的なのは「ネタ」を得るための開示請求だ。たとえば毎日新聞が2021年5月11日に報じた記事「都立病院医師、4カ月で残業計1180時間 コロナ対応で過重負担」(石田奈津子記者、金秀蓮記者)は東京都への請求に基づくものだ。何に焦点を絞り、どんな資料を請求し、開示された情報から何を読み取るか。そこに日ごろの取材の積み重ねや、記者個人の問題意識や視点が生きてくる。

また、記事データベースを検索すると気づくのは、警察官の懲戒処分を情報公開請求で明らかにする記事が全国的に一つの定型になっていることだ。当局が積極的に発表しない情報を定点観測する手段として広く浸透していることが分かる。

特筆されるのは、情報公開請求の成果をネットで発信する個人の出現だ。市民オンブズマンなどの団体と関係ない個人が発信するようになったのは、筆者の感覚ではここ数年のように思う。

たとえば大阪府に住む30代会社員という女性沙和さん(@katakorinaoshi1)は、ヨード系うがい薬が新型コロナに効くと発表した2020年8月の吉村洋文知事の記者会見に疑問を持ち、研究を主導した医師と吉村知事、松井一郎・大阪市長の面談記録などを情報公開請求。内容を文章投稿サイト「note」にまとめ、ツイッターでも拡散した。強気の医師の提案に知事らが前のめりになったプロセスを明らかにし、その後も、府や市のコロナ対策に関する税金の無駄遣いや矛盾点を指摘し続けている。

毎日新聞には沙和さんへのインタビュー記事(2021年5月8日、田畠広景記者)も出た。制度を使って情報を取ることが記者の専売特許でないことを改めて認識させられる。

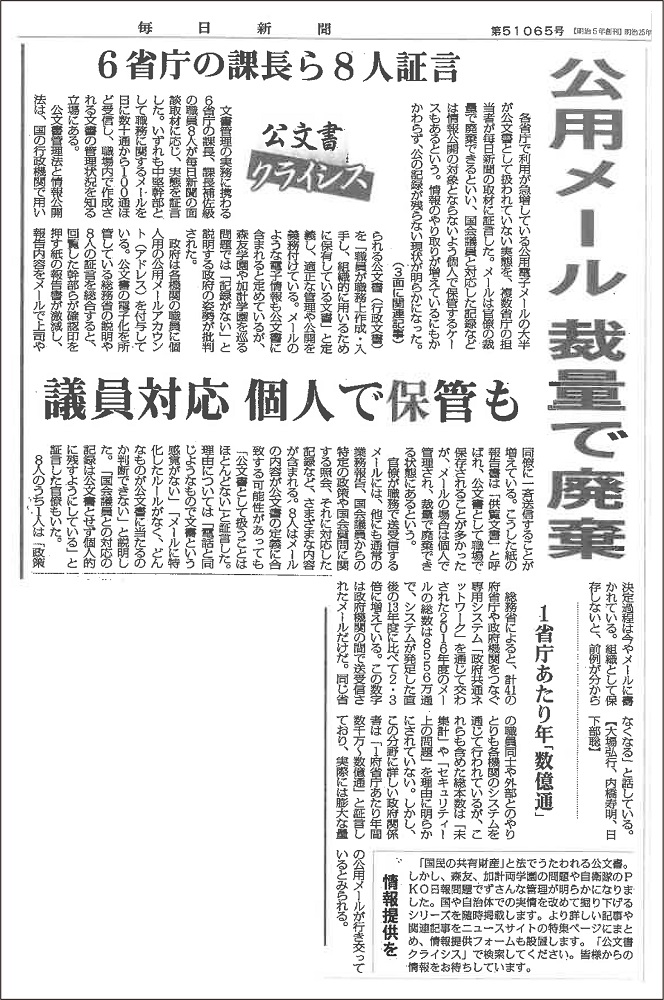

公文書のずさんな管理を追及した毎日新聞のキャンペーン報道=2018年1月15日付朝刊1面

公文書のずさんな管理を追及した毎日新聞のキャンペーン報道=2018年1月15日付朝刊1面 「あるべきものがない」ことを明らかにする手段としても情報公開請求は多用されるようになっている。

中央、地方を問わず、特に公的会議の議事録が作成されていなかったという報道が相次ぐのは、森友・加計両学園の問題と無関係ではないだろう。公文書が捨てられたり、最初から作成されていなかったり、果ては改ざんされたりと、ひどい実態が次々に問題化したのは周知の通りだ。情報を取るだけでなく、制度の空洞化をあぶりだすためにも情報公開請求は有効な手段である。

森友・加計問題は情報公開制度自体に対する調査報道のきっかけにもなった。

毎日新聞では2018年1月以降、「公文書クライシス」というキャンペーン報道を展開し▽中央省庁の公用メールの多くを官僚が恣意的に廃棄している▽防衛省が国民に検索されにくいよう行政文書ファイルのタイトルをぼかしている▽首相と官僚との面談記録が作られず公文書ガイドラインが骨抜きにされている─といった事実を明らかにした。

いくら立派な情報公開制度があっても、もとになる情報がなければ意味がない。政府では官僚の手練手管や政治の不作為によって「国民共有の知的資源」(公文書管理法第1条)のはずの公文書がないがしろにされ、情報公開制度が機能不全を起こしている。

ただ、そうした人為的な問題だけでなく、テクノロジーの進化に制度が追い付いていないという側面もある。公文書クライシスでは省庁の政務三役(大臣、副大臣、政務官)がLINEを公務に使っていたケースを報じた。日本の現行制度では、個人のスマートフォンで民間のアプリを使って作成された記録は原則として公文書として扱われない。公用メールの廃棄も電子的な記録の法的位置づけがあいまいなところに一因がある。

実は英国でも同じようなことが問題になっていた。

ロイタージャーナリズム研究所に客員研究員として滞在していた2016年12月、エディンバラで開かれた会議で、スコットランド自治政府公文書館の職員は「最近の公文書は資料価値が低い。昔のように生々しい行政内部でのやり取りが記録されていない」と問題提起した。そして、情報公開や個人情報保護を監視する公的な独立機関「インフォメーション・コミッショナー」のエリザベス・デナム氏はこう指摘した。「スマホやソーシャルメディアの普及で、公務員が個人的に情報を管理するようになり、政策決定過程の公文書化がおろそかになる恐れがある」つまり、コミュニケーションそのものが文字に残るので、かつてのように口頭でのやり取りを文字に起こして文書化する必要がなくなっているのだ。

あれから4年あまり。外国の状況はどうなっているのだろう。誰かに聞いてみたいと思って頭に浮かんだのはロイター研究所で同期の研究員だったアレックスだ。本名はアレクサンダー・ファンタ。当時はオーストリアの通信社の記者だったが、今はドイツのニュースサイト「ネッツポリティック」(NetzPolitik)に移ってベルギーのブリュッセルに駐在している。「GAFA」の問題や監視技術、デジタル政策の専門記者で、情報公開請求も取材のツールによく使っている。

アレックスにメールすると、半日もしないうちに長い返事が返ってきた。

「情報公開や政府の透明性のレベルは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください