2021年09月28日

近代民主国家で密室裁判は許されない。だから日本国憲法82条が裁判の公開をうたい、裁判の公開は、当事者がそれを望むかどうかと関係なく貫かれる。ジャーナリズムはその趣旨を生かし、権力監視や社会問題検証に裁判の公開を活用し、各国の調査報道記者は裁判資料を公開公文書の一環として精査している。だが、日本ではこれが、特に刑事裁判を中心に、困難になってきている。

検察庁から日々、記者あて一斉メールが届く。「詐欺事件で起訴」「殺人事件で有罪判決」「人身売買組織を摘発」。メールには事件の概要、摘発の意義、検事正のコメントが書かれ、裁判所に提出した実際の起訴状がそのまま添付されている。

これは私が現地記者として経験したニューヨーク連邦地検の仕組みだ。米国の地元メディアは特別な情報源を持ち、特ダネになる特別な情報を入手するのだろう。だが起訴状をはじめ「表向き」の情報に関しては誰にでも公開される。ニューヨーク・タイムズだろうが、聞いたことがない日本の通信社だろうが、同じだ。裁判は公開であり、裁判記録は全て誰が見てもよいもの、誰でも見る権利があるものだからだ。つまり検察庁には、法廷に出した情報を市民に秘匿する権限はない。真正な起訴状をメールに添付するのも、その考えに沿う。日本では次席検事から起訴内容の「要旨」、それも大幅に匿名化され検証困難なものを渡されることさえも「恩恵」であり「立ち入った情報をもらえている」かのように感じさせられているのと、裁判の公開の概念が異なる。

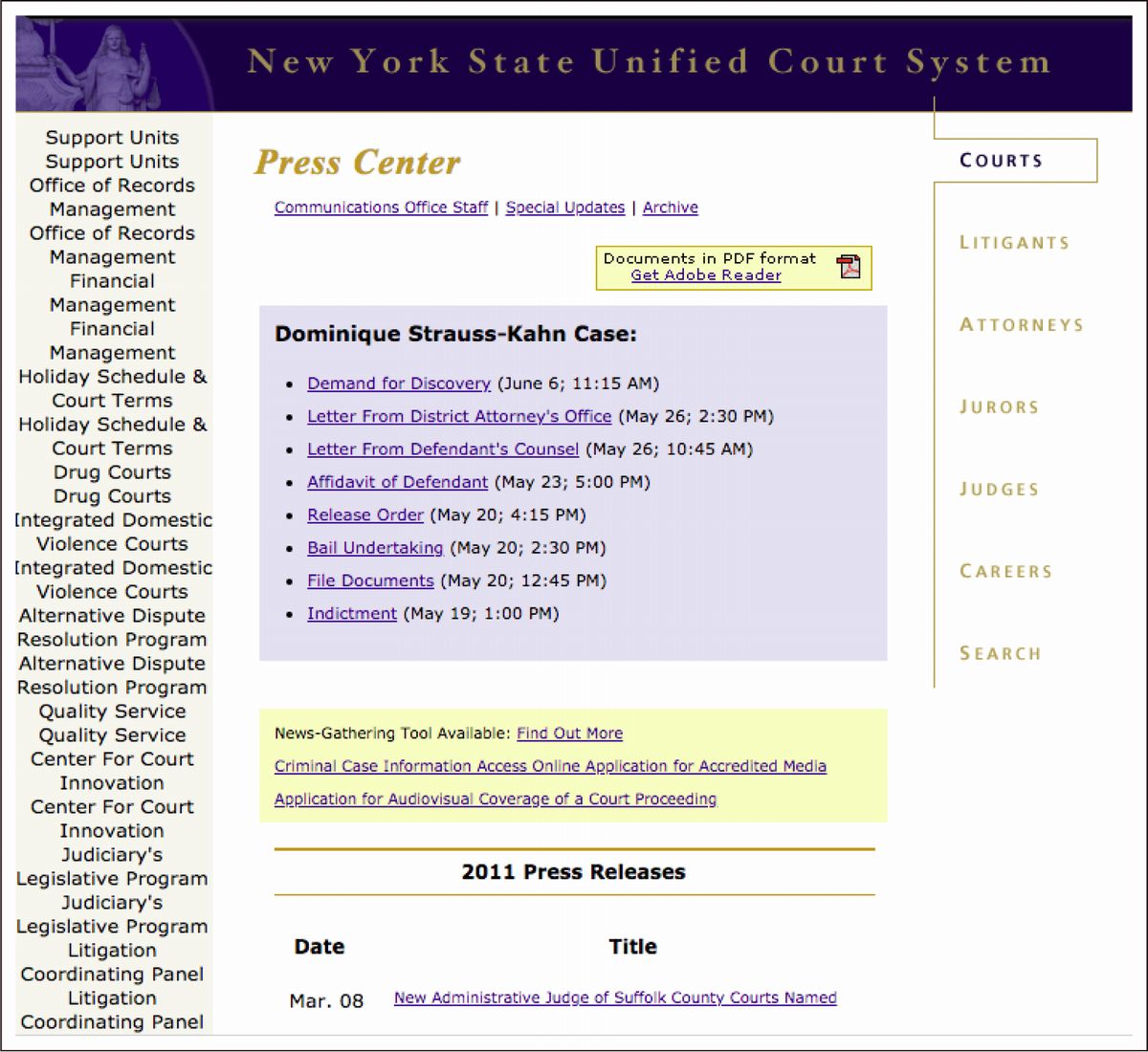

裁判の公開は「裁判記録の公開」でもある。米連邦裁判所の記録データベース「PACER」は誰でも、日本からでも利用ができ、刑事民事問わず被告や原告の名前で事件を検索し、記録を原則として黒塗りなしでダウンロード可能だ。連邦とは別にある州ごとの裁判所でも裁判記録の公開は徹底される。ニューヨーク州では、2011年に国際通貨基金専務理事だったドミニク・ストロスカーンが性暴力の罪に問われた事件が注目を集め、公判前の手続き段階から検察官と弁護人の応酬が大きく報じられた。その際に活躍したのが州裁判所の公式ウェブサイトだ。報道からの問い合わせがよほど多かったのか「ストロスカーン事件コーナー」が設けられ、双方の書面が全てダウンロードできるようになっていた。フロリダ州では2016年、地元紙「フロリダ・タイムズユニオン」記者が薬物密売人の刑事裁判記録から逮捕報告書や捜査官の宣誓供述書を調べ、捜査当局が知られざる顔認証システムを使って容疑者を逮捕していた実態を暴いた。

米ニューヨーク州裁判所ウェブサイトに設けられ、ストロスカーン氏の事件の記録がダウンロードできる特設コーナー(現在は閉鎖)

米ニューヨーク州裁判所ウェブサイトに設けられ、ストロスカーン氏の事件の記録がダウンロードできる特設コーナー(現在は閉鎖)容疑者の勾留も、米国では公開の法廷で決める。検察官はなぜ勾留が必要かを裁判官に公開の場で説明する。記者も市民も見ている。「これが『相場』だから」という内輪の理屈は通らず、その都度説明責任が問われる。容疑者の認否や主張も公開され、捜査当局が隠す恐れも、ゆがめて伝える恐れもない。この法廷のやりとりの記録もまた公開され、電子化済みの裁判所ならダウンロード可能だ。

米国の刑事司法には、数々の冤罪、選挙で選ばれる検事が犯罪への強硬姿勢をことさらに売りにする問題、人種や経済状態により公正な裁判が受けられない恐れなど批判は多い。だが、それらをオープンに検証するための制度もまた、整っていることになる。

これが日本では全く異なる。勾留手続きは密室で行われ、市民のチェックを受けることはできない。容疑者や被告が罪を認めない限り勾留が続く「人質司法」との批判を検証しようにも、材料集め自体に高い壁がある。かつて筆者は司法記者時代に弁護士から「傍聴席に記者がいるときといないときで裁判官の態度が違う」と打ち明けられた。日本の勾留手続きにはそもそも傍聴席がなく、記者もいない。そこでの裁判官の態度は――もちろん知りようがない。

起訴の段階でも、検察庁は起訴内容を要約し大幅に匿名化した「要旨」のほか次席検事がある程度の説明をすることはあるが「言えない」「公判で明らかにする」の連続となることも少なくない。その公判はというと、傍聴席には入れる。だが傍聴席で分かることには限りがある。例えば証拠については遠目に眺めるだけ、調書は省略された要旨を聞くだけだ。裁判員や裁判官に証拠を示すモニターがあるが、同じ画面を映すはずの傍聴人用モニターだけ切られることもあるといい、それでは証拠といえるかさえ傍聴人には分からない。

さらに近年は被害者や証人を保護するという理由から、法廷内についたてが多用され、姿が傍聴席から隠されることが多い。被害者や証人の氏名を法廷で明らかにしない匿名化措置も急速に進んだ。「誰に対して犯行をしたのか」は犯罪行為の核心要素となり、相手が誰であるかによって意味は大きく変わる。検察官の主張通りの犯行は可能だったのか、被害者には背景がないのか、身元が分からない限り検証できないことも多い。生存中の性犯罪被害者や、凶悪犯罪組織に対抗する証人など、今後の人生に実際に影響が心配される人をあくまで例外的に匿名化する仕組みは他国にもあるが、例えば米国であれば、当事者以外の公衆から異議申し立てをして匿名化を解除する仕組みがあり、濫用の歯止めになる。秘密裁判は当事者にはむしろメリットとも感じられるだろうし、裁判所は監視を免れるだけに、チェックは第三者が行う必要があるわけだ。実際、2013年の米ボストンマラソン爆弾事件の裁判記録には、CNNテレビやボストン・グローブ紙など報道機関が裁判所のさまざまな秘匿決定に異議を申し立て、実際に秘匿を外させたこともまた、記録されている。

日本の司法統計によれば2020年、匿名化が認められた被害者数は3923人、認められなかった被害者数は19人だったが、日本では当事者以外の第三者が裁判の公開や検証の観点で問題を感じても、異議を申し立てる仕組みはない。

傍聴人を検証者として扱うなら、原則としては裁判員や裁判官と同じ情報を得られなければ、裁判所のチェックはできないはずである。「あなたには知らせませんが、別に判断材料がちゃんとあるのです」と言って納得させようとすることは、結局裁判所を「信じる」よう強いることだ。

それでも事後に裁判の記録書類が閲覧できれば、一般市民が裁判員・裁判官の用いた材料を吟味し検証を行う武器となる。刑事裁判の場合、少なくとも判決確定後であれば、検察官は希望者に記録を「閲覧させなければならない」(刑事確定訴訟記録法4条)。ところが同法の「閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害する」おそれなどの例外規定が多用され、閲覧不許可や、許可されても大量の黒塗りが常態化している。原則が例外にのみ込まれているのだ。

大相撲の力士日馬富士による後輩力士貴ノ岩への傷害事件の記録閲覧を請求したジャーナリスト江川紹子が目にしたものは、記録のごく一部、それも黒塗りだらけにされたものだった。鳥取区検は判断の核心となる肝心の目撃者調書を一通も閲覧させない。容疑者の調書では「私の得意な決まり手は■■」と、大相撲力士の得意技をも市民の目から秘匿する始末である。これは何のためだろうか。

そればかりか、検察庁の受付で確定記録閲覧を申し込むと「第三者は閲覧できない」と明らかに法の内容に反することを告げられるケースがある。記者たちはこれを、自治体の窓口が生活保護申請者に過大なハードルがあるように見せかけ、あきらめを誘う対応同様に「水際作戦」と呼ぶ。

固有名詞黒塗りの弊害も軽視されてはならない。法律学習者がもっぱら裁判所の理論や判断手法を知るためなら固有名詞のない文書でも用は足りるだろう。だが研究者、記者、社会運動団体など多様な市民が裁判を詳しく検証、調査する際、真実を解明するには個別事情と背景の分析が欠かせない。個々人への聞き取りがしばしば死活的な鍵を握る。古くは、島田事件などを捜査した静岡県警の紅林麻雄の名は不可欠な固有名詞であろう。東京電力福島第一原子力発電所の事故なら、現場に誰がいたかを知り、その人に話を聞く必要がある。日産ゴーン事件であれば関係する日産社員への聞き取りができてこそ掘り下げられる。

刑事裁判の公開性は2004年、一層悪化した。刑事手続き記録の一部、検察官が弁護人に開示した検察側証拠について「目的外使用の禁止」という規制が生まれたのである。裁判に使う目的以外で第三者に見せてはならず、罰則もある。そもそも裁判の資料は本来公開だからこそ、冤罪を訴えるときには証拠類について広く堂々と市民に知らせ、議論を促すことが大切にされてきた。袴田事件で言えば味噌タンクから見つかった衣類、狭山事件であれば脅迫状だ。これらの公表を禁じられれば冤罪を訴えることは著しく困難になる。

「目的外使用」を禁じた萎縮効果はすさまじかった。弁護士が記者に記録をまるで見せないようにするケースが続出し、最近ではそれが普通になりつつあると現場から聞く。「目的外使用禁止」の範囲は、検察官が審理の準備のため弁護人に開示した証拠に限定される。にもかかわらず「もし何かあったら」という不安のためか、裁判記録の何であっても記者に見せるのは怖いという空気ができてしまったようだ。

裁判を検証しようと弁護士に取材しても、実際の記録を確認できない場合、取材で得られるものは「事実関係」から「意見やコメント」に格落ちしかねない。こうなると取材は形骸化する。「じっくり裁判の中身を見てもらえれば、検察官の主張は無理筋と分かる」というようなケースでこそ記者の本領が発揮されるはずが、「じっくり裁判の中身を見る」こと自体が妨げられる。

裁判取材は司法の検証を通じつつ、裁判という公的資源により犯罪や重大事故、労働、貧困、差別の問題などの社会記録を正確に残せる。小さな時事報道にせよ、大部の本にせよ、歴史の不可欠な部品だ。日本ではそこに権力が介入し「不許可」の横やりを入れ、情報の当局独占を貫徹しようとしている。それが「目的外使用禁止条項」である。

こうした状態が続いてきた背景には、裁判の内容に機微なものが多く、当事者保護のため「知られるべきではない」と考える司法関係者の「善意」もあろう。

だが、裁判は公開だ。公開とは「信頼できる人に見せる」ということではない。どのような市民も区別なく、さまざまな観点、視線による検証を可能にするということだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください