2021年10月13日

「メディア・イベント」という学術用語がある。大規模なイベントをテレビによって中継することで社会――通常は国家――の凝集性を高める、というものである(注1)。五輪はメディア・イベントの典型と見なされてきた。しかし、この概念の説明力には近年、疑問が投げかけられるようになったのも事実である。例えば一部のメディア研究者は、メディア・イベントが社会の統合だけでなく、かえって分断や対立を加速させる場合もあるのではないか、と指摘する(注2)。そして今回の五輪は開催前からの世論の動向が示すように、まさに社会の対立や分断を促したメディア・イベントであった。

確かにテレビでは祝祭ムードが作られた。しかし新聞やソーシャルメディアを含めた幅広いメディア空間全体を見渡した時、むしろテレビが特殊であったと見なすこともできる。例えば開会式の翌朝、7月24日の毎日新聞は1面で開幕を伝える記事の横に「『異形の祭典』を心に刻む」という主筆名義の論評を掲載した。五輪閉幕の翌日から朝日新聞は「五輪は何を残したか」という連載で批判的な検証を試みた。それらはこの五輪そのもの、あるいは五輪を開催する日本の政治や社会に何らかの問題を発見し、教訓を引き出そうという実践と言える。

「異形の祭典」という表現のように、この五輪をさまざまなメタファーやアナロジーで捉えた、という点も多様なメディアで見られた特徴であった。その際にしばしば参照されたメタファーが「敗戦」である(注3)。これは国策としての五輪の「失敗」、あるいは五輪開催の前提としての新型コロナ対策の「失敗」を意味している。こうしたメタファーが用いられた背景は第一に、菅義偉政権が「コロナに打ち勝った証し」としての五輪開催を強調したことである。この場合、「コロナ敗戦」という用語とも結びついて五輪の「敗北」が語られる。そして第二に、コロナ禍での五輪開催強行がアジア・太平洋戦争へと突き進む状況や大戦中のインパール作戦のような過去の事例を想起させたことである。

そして一連の議論はジャーナリズムに対しても次のような問いを投げかけている。五輪報道のあり方はジャーナリズムにとっても何らかの「敗戦/敗北」を意味したのではないか。仮にそうだとすると、ジャーナリズムはそうした「敗北」をどのように受け止め、そこからいかなる教訓を引き出すべきなのだろうか。以下では五輪をめぐる報道を分析し、これらの点を考えてみたい。

開催への批判が強かった東京五輪だが、開会式の平均世帯視聴率(関東地区、ビデオリサーチ速報値)は56.4%。歴代夏季五輪では1964年の東京大会に次ぐ2位だった。写真は開会式での日本選手団の入場行進=7月23日、国立競技場

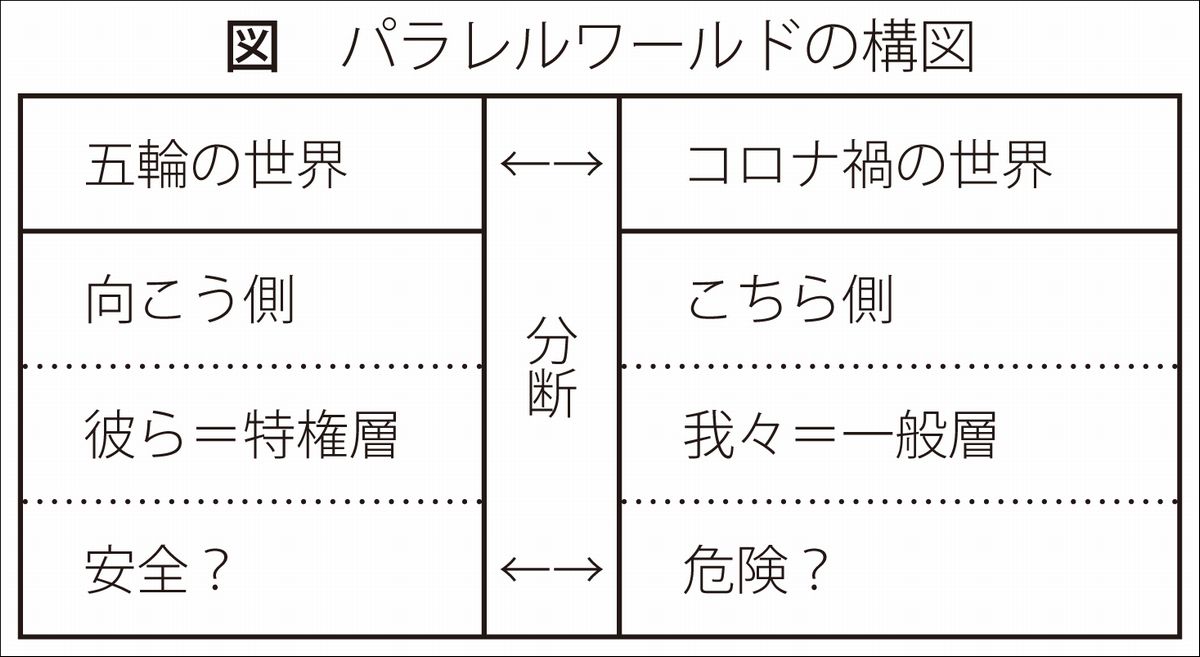

開催への批判が強かった東京五輪だが、開会式の平均世帯視聴率(関東地区、ビデオリサーチ速報値)は56.4%。歴代夏季五輪では1964年の東京大会に次ぐ2位だった。写真は開会式での日本選手団の入場行進=7月23日、国立競技場五輪期間中の状況を最も的確に表現したメタファーは「パラレルワールド」であった。7月29日(大会7日目)の記者会見でIOC広報部長は国内の感染拡大と五輪開催との関係性を否定する文脈でこの表現を用いた。つまり、五輪関係者や選手は「バブル」の中におり、そこでは定期的に検査が行われている。それゆえ、五輪は日本社会とは隔絶した別世界で行われている「安心・安全」のイベントだ、という趣旨である。

パラレルワールドを「分断」と解釈する手がかりは五輪開催を担ったアクターによって提供されてきた。数々の失言が炎上したトーマス・バッハIOC会長をはじめ、「五輪が始まれば人々は新型コロナの問題を忘れて17日間を楽しむ」というNBCトップの発言、あるいはコロナ対策に取り組んできた政府分科会の尾身茂会長が五輪開催を強く危惧した際に、それを「別の地平」の言葉であると退けた丸川珠代五輪担当大臣の発言などがこうした解釈が成立する土台を形成してきたのである。そして五輪開催の延期や中止を求める世論を無視し、なぜこの時期に五輪を開催するかさえ十分に説明してこなかった菅政権の強硬姿勢もまた、人々が「こちら側」の世界に取り残されたという疎外感を強くする要因となった。

無論のこと、実際に多くの人々がメディアを通じて五輪観戦を楽しんだことは間違いない。閉幕直後の各種世論調査によると、約6割が五輪を開催して「良かった」と評価している。しかしそれは人々が必ずしも「向こう側」の世界の住人になったことを意味しない。あくまでも「こちら側」から「向こう側」を覗くという振る舞いであった。五輪開催期間中、日本では感染が急拡大し、自宅療養を強いられる人々が増加した。つまり、アスリートの活躍を楽しみ、時として感動するが、すぐにコロナの日常の不安、あるいは怒りや悲しみへと立ち返る、そうしたメディア経験だったのである。

メディアは「向こう側」と「こちら側」とをつなぐ「窓」の役割を果たした。したがって五輪報道を検証するうえで、一つの問いが生まれてくる。それは、メディア自身はどちらの側の世界に立っていたのか、というものである。メディアはどちらの世界から「窓」を掲げていたのだろうか。

(注1)D・ダヤーン、E・カッツ『メディア・イベント』浅見克彦訳、青弓社、1996年。

(注2)N・クドリー『メディア・社会・世界』山腰修三監訳、慶應義塾大学出版会、2018年。

(注3)例えば毎日新聞7月25日の島田雅彦氏の特別寄稿「五輪というダークファンタジー」、朝日新聞8月3日の吉見俊哉氏へのインタビュー記事「東京五輪、国家の思惑」など。

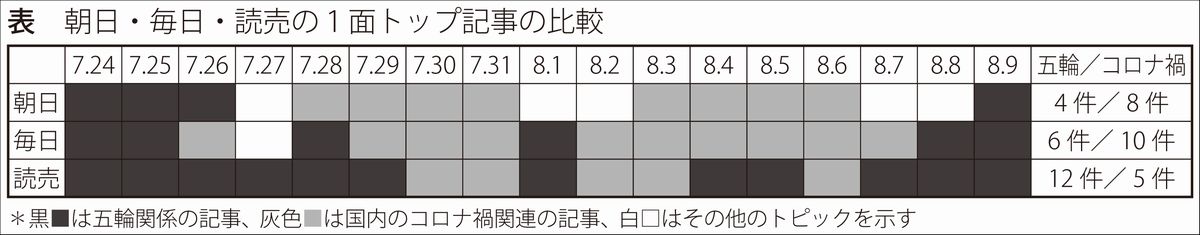

新聞については、開催期間中、各紙の1面を比較するという興味深いメディア実践がツイッター上で展開していた(注4)通り、ニュース・バリューはニュースの重要度を判断するジャーナリズムの専門文化であり、1面を比較することでその新聞がどの出来事を最も重視しているのかが分かる。つまり、「五輪の世界」と「コロナ禍の世界」というパラレルワールドがどのように描かれていたのか、そしてどちらの「世界」が重視され、前景化していたのかが見えてくるのである。そこで7月24日から8月9日までの3大紙(朝日、毎日、読売)の朝刊1面記事を検討してみたい(いずれも東京本社最終版)。

まず前提として、3紙はこの期間中、1面に五輪関連とコロナ禍についての記事の両方を掲載する傾向にあった。つまり、1面にはパラレルワールドが展開していたことになる。問題はどちらが重視されていたのか、ということである。

このように概観すると、新聞におけるパラレルワールドの立脚点が「五輪」から「コロナ禍」へと移行していった傾向がうかがえる。無論のこと、要因は感染状況の深刻さそれ自体にある。とはいえ、ニュース研究で指摘されてきたように、ニュース・バリューはジャーナリズムの専門的な判断基準であると同時に、社会の価値観や意識の動向も反映した動態的なものでもある(注5)。いわば、立脚点の移動は世論が作り出す「空気」による部分も大きく、新聞がそうした空気の変化に敏感に反応したと解釈することも可能である。

東京五輪の競歩を観戦する人たち。コロナ対策のために沿道からの観戦自粛が呼びかけられていたが、コース沿いには多くの観客が集まった=8月5日、札幌市中央区

東京五輪の競歩を観戦する人たち。コロナ対策のために沿道からの観戦自粛が呼びかけられていたが、コース沿いには多くの観客が集まった=8月5日、札幌市中央区それに対して「五輪の世界」を総力戦体制で放送し続けたのがテレビである。8月18日の朝日新聞の検証記事によると、NHKと民放の地上波の五輪放送時間は880時間と過去最長になった。例えばNHK総合はサブチャンネルも活用しつつ、深夜の時間帯やニュース番組などを除き、ほぼ競技中継で埋め尽くされた。民放在京キー局5社は持ち回りで日替わりの当番を決め、担当になった局は朝から午後11時まで競技の生中継を中心に放送し、午後11時からは「東京五輪プレミアム」を放送した。

実際の放送では競技中継だけでなくスタジオトークも行われ、そこでは「感動と勇気をもらった」という定型句が繰り返された。きわめて古典的なメディア・イベントが展開されたと言える。一方で、パラレルワールドという点では「コロナ禍の世界」がこの期間中には十分に伝えられたとは言い難い。NHKでは「ニュースウオッチ9」がしばしば短縮された。五輪中継の担当となった民放でもニュース番組は休止・短縮された。ニュースを扱うワイドショーのような情報番組でも五輪報道が重視された。

テレビが見せる圧倒的な「五輪の世界」は「コロナ禍の世界」を軽視しているような印象を与えた。それでも「コロナ禍の世界」自体はきちんと伝えている、という反論もあるだろう。しかし、テレビの場合は単にその出来事を取り上げたか否かだけでなく、どれだけの時間、どのタイミングでそのトピックが放送されたのかが重要となる。テレビは「フロー(流れ)」として経験されるからである。その点から考えると、テレビを通じた「コロナ禍の世界」の伝え方は「五輪の世界」の中に埋没していたと言える。

例えば夕方の民放のニュース番組では、五輪が大々的に伝えられた後に午後4時45分ごろ、東京都の新規感染者数の発表を受けて速報が伝えられた。そこでは専門家の警告もしばしば報じられる。しかし次の瞬間には再び五輪での快挙が祝祭ムードで伝えられるのである。「コロナ禍の世界」は「五輪の世界」に塗り替えられる。あるいはそれは「向こう側の世界」から「こちら側の世界」を一瞥するテレビの振る舞いだったのかもしれない。いずれにせよ、テレビは「向こう側」に軸足を置いたスタンスに終始したのである。

(注4)「@e_i_k_」のツイートを参照。ただし、この試みは7月31日の紙面までであった。

(注5)例えば大石裕『ジャーナリズムとメディア言説』勁草書房、2005年を参照。

このように捉えると、ジャーナリズムとしてのテレビの「敗北」は明らかである。コロナ禍という社会にとっての危機を適切に報道できず、コロナ禍における五輪開催強行という矛盾を自ら覆い隠し、ジャーナリズムに対する社会の不信を高めることになった(注6)。

無論のこと、これは新聞が良くてテレビが悪い、といった単純な話ではない。五輪報道という点から見れば、新聞ジャーナリズムもまた「敗北」であり、しかもその敗北は開催前から決定づけられていた。

世論が「開催」と「中止」で二分される中、新聞は自らの立場をいち早く打ち出して議論を主導することができなかった。むしろ世論に突き動かされる形で朝日新聞も含めた一部の新聞社説で「中止」が示される結果となった(注7)。その後も「中止」を掲げた新聞と「開催」を主張するニュースメディアの間で議論は深まらず、事態の進展とともに五輪をめぐるメディアの論争は「開催の是非」から「有観客の是非」へと後退していった。

つまり、「開催ありき」で突き進んだのはIOCや組織委員会、そして東京都や政府だけではない。パラレルワールドの構造を作ってしまった時点でジャーナリズムは「敗北」したのであり、メディア不信を高める要因になったという点では新聞とテレビは大きく変わらないのである。

こうした状況について、「ジャーナリズムの不作為」という表現で5月にコラムを執筆した(注8)。ジャーナリズムが主張すべきことを主張しなかった、あるいは議論すべきことをしなかった、というわけである。そこでは政治学者・丸山眞男の「既成事実への屈伏」という概念を参照しながらメディアの姿勢を批判した。「既成事実への屈伏」とは事実を追認することが結果として現状を肯定し、維持する役割を果たし、新たな状況を切りひらく力を失わせてしまうことを指す(注9)。周知の通り、丸山はなぜ無謀な戦争を止めることができなかったのかを反省する中で、戦前・戦後を一貫して日本社会に根差す「既成事実への屈伏」という傾向を見出した。こうした批判は五輪をめぐる日本の状況にも当てはまる。ジャーナリズムもまたそれと無縁ではない。そしてここに「敗戦/敗北」のメタファーを通じて「五輪とジャーナリズム」を検討する意義がある。つまり、今ジャーナリズムに求められるのは、なぜ五輪をめぐる主張や議論を自ら担いえなかったのか、それを阻む条件は何だったのかを自己反省し、検証する作業である。

閉会式が行われた国立競技場周辺には、雰囲気だけでも味わおうとする多くの人が集った=8月8日、国立競技場周辺

閉会式が行われた国立競技場周辺には、雰囲気だけでも味わおうとする多くの人が集った=8月8日、国立競技場周辺ここで「既成事実への屈伏」という批判をジャーナリズムに向けるのは筋違いだ、という指摘も想定される。なぜならば、「事実」を正確かつ客観的に伝達することこそが今日のジャーナリズムの原理であり、規範だからである。事実を伝えるのがジャーナリズムの仕事なのだから、それは当然ながら既成事実を追認することになるのだ、というわけである。本稿はそうした規範が過去1世紀のジャーナリズムの中心原理であることを認めた上で、むしろそれを根源的に問い直す段階に来ているのではないか、と主張したい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください