2021年11月25日

スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管で亡くなった事件があってから、半年以上が経過した。彼女の死の真相を知るために、妹さん2人が来日して4カ月以上たち、先日上の妹さんはスリランカに帰っていった。

ウィシュマさんが単独室にいた亡くなる前の2週間をすべて記録した映像は、今後、裁判の過程であきらかにされることにはなったが、入管庁と法務省はいまだに、遺族が求める、裁判前の任意での全面開示を拒んでいる。

先日、わたしは、この悲劇と入管のひどい対応についてSNSに投稿した。

*

わたしにも姉がいる。

外国で暮らしている。

もし、姉が外国の国家機関で、虐待のような目に遭って死んだとする。

その国に出かけていき、姉が死んだときの映像を見せてほしいと言うと、2週間分ある映像のうち、たった2時間に編集したものを見せられる。

その中で姉は、見たこともないほど痩せ細り、一人では立ち上がることもできない。ベッドから落ちて呻く姿を見る。

何度も呼んで、ようやく現れた職員が、腕や服を引っ張って、「重い」と笑い、冷たい床に放置したまま、姉を跨いで出て行く。

別の日の映像では、弱って何も飲み込めなくなり、むせてコーヒー牛乳を鼻から出した姉をバカにして嗤う職員たちを見る。耐えられずに吐き、ビデオを見るのを中断せざるを得ない。数日、ショックで寝込む。

姉をそんな目に遭わせた、その外国の国家機関が、残りのビデオを見に来いと言う。編集された2時間の残りしか見せようとしないのだろうが、姉の最期の姿が映っているなら見なければならないと思う。でも、姉を殺した(柔らかく言うなら見殺しにした)その国の国家機関は、弁護士の立ち会いは認めないと言う。

自分はその国の言葉もわからない。

前にビデオを見たとき、むせてコーヒーを飲み込めなかった姉を嗤う理由がわからなくて、なぜ笑ったのか尋ねたら、「フレンドリーに接するためのジョークですよ」と、その国家機関の人は言った。あきらかにバカにして笑っていたのに、そんな説明は信じがたかった。後になって、それはその国のコメディアンのネタを持ち出して、弱った姉を笑い物にしたのだと、わかった。

ビデオは見なければならないが、それは姉を殺した組織に出かけていき、言葉もわからない中で、姉を殺した組織が身内を庇うための説明をするのを聞かされることを意味するらしい。それは残酷な拷問ではないのか。姉を殺したのと同じ、人間扱いせずに、苦しめるだけ苦しめる拷問ではないのかと思う。

それでもビデオは見なければならない。そこには真実が映っている。苦しんで、一人で苦しんで死んでいった姉のために、見なければならない。

そう思うだろう――。

*

これを書いたのは、入管庁が「編集されたビデオの残り」を、妹さんたちに開示しなかった日のことだ。そのひと月ほど前に、2時間に編集されたビデオの1時間ほどを見た妹のワヨミさんは、気分が悪くなってそれ以上見られなかった。次に見るときは弁護士同席の上でと強く要望したのに、入管庁はそれを拒否した。

どんな理由で、このあたりまえの要求、あたりまえの権利を拒否できるのか?

法務省と入管庁は、自らの保身のためにどれだけ常軌を逸した行動に出ているのか気づくべきだ。(3週間後、名古屋地裁の証拠保全決定を受けて、入管は2週間分の映像を地裁に提出した。末の妹ポールニマさんは弁護士同席のもとで、改めてその映像の一部を最終報告と照らし合わせながら2時間半ほどかけて見た)

ウィシュマさんの遺影(手前)とともに会見する妹のポールニマさん(左から3人目)とワヨミさん(左から2人目)=2021年8月10日、東京・永田町

ウィシュマさんの遺影(手前)とともに会見する妹のポールニマさん(左から3人目)とワヨミさん(左から2人目)=2021年8月10日、東京・永田町『やさしい猫』という、昨年から今年にかけて読売新聞夕刊で連載していた小説が一冊の本になった。発売が8月の半ばだったので、少しずつ読者のもとに届き始めている。

『やさしい猫』の主人公がたまたまスリランカ人青年で、小説内には入管収容の問題や仮放免、在留特別許可といった内容が出てくるので、ウィシュマさんの事件との関連性をたずねられることがある。「その死をきっかけに書いたのか」という質問を何度か受けたので、いちどきちんと書いておくべきかと思っていた。

「ウィシュマさんの死がきっかけ」というわけではない。

ウィシュマさんが収容された時点で、もう新聞連載は半分近くまで進んでいた。亡くなって、事件が明るみに出たころには、最終章にさしかかっていた。しかし、いろいろなことを思い出すと、誰かの死がきっかけだったようにも思い、それはウィシュマさんではなかったが、ウィシュマさんと同じように家族もあり希望もあり救われるべき命だったはずだ。

わたしには弁護士の友人がいて、彼女がよくSNSに、入管の問題をポストしていた。2017年の春に、茨城の東日本入国管理センター(牛久入管)でベトナム人男性が亡くなった。同室だった男性がそのときの様子を綴った文章も、彼女はシェアしていた。そこには、ウィシュマさんに起こったこととまったく同じことが書かれていた。くも膜下出血で激痛を訴えているのに、入管職員は「詐病だ。仮放免をしてもらおうとするアピールだ」と決めつけて、助けようとしなかった。そのまま、ベトナム人男性は死んでしまう。

それを読んでたいへんなショックを受けた。それまで、わたしは入管収容というものについて、まったく無知だったので、ほんとうに、わたしの国、日本国内でこんなことが起こっているのか、というのが衝撃だった。いま多くの人がウィシュマ事件で受けているショックを、わたしは4年前に経験したことになる。

新聞連載というのは、連載開始の4、5年前に打診を受ける。だから、4年前のその衝撃は、新聞連載をどうしようか考えているわたしに、小さな種を植えつけた。でも、ほんとうにそれを小説の形にできるのかどうか、わからなかった。なにしろ重い題材だし、自分に扱いきれるかどうか、自信もなかった。そのころはまだ、まったく別の物語も、胸の中に浮かんでいた。

けれども、それ以来、入管の問題はわたしの胸にひっかかっていた。2018年4月には、やはり牛久入管でインド人の男性が絶望して自殺。そして2019年6月には長崎の大村入管で、長期収容に抗議してハンガーストライキをしていたナイジェリア人の男性が餓死する。わたしが知る限りでも、毎年、毎年、誰かが亡くなっている。

それだけではなく、大勢の職員による制圧や、虐待などが、何件も報告された。

いつの時点で、この問題を小説内で扱ってみようと決めたのか、さだかではないのだが、決断の根っこに、亡くなった方の存在があったのは事実だ。

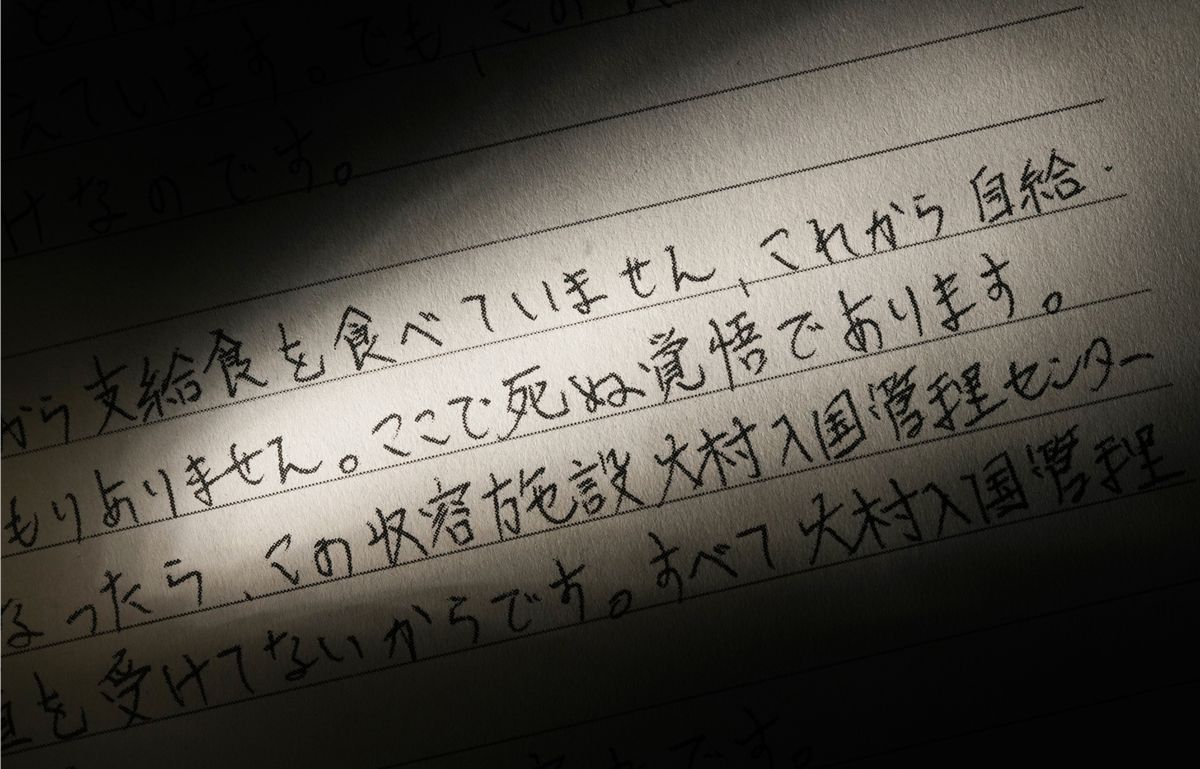

ナイジェリア人男性の死を受けて、大村入国管理センターでハンストを続ける被収容者が支援者に送った「遺書」の一部。「ここで死ぬ覚悟であります」とある

ナイジェリア人男性の死を受けて、大村入国管理センターでハンストを続ける被収容者が支援者に送った「遺書」の一部。「ここで死ぬ覚悟であります」とあるそんな経緯だったから、「知識を伝授」といっても、ひと月に1回くらいのペースの飲み会で、世間話やら愚痴やらの交じった、よもやま話の側面もある気楽な会がスタートした。フランクな友人の集まりのようなものだったし、なにより、ただの「お勉強」ではない、現場の肉声だったので、そこで吸収できたものは、統計データや裁判の判決文や学術書からは、はみ出してしまうような、小説を肉付けする多彩な要素に満ちていた。「小説家が話を聞きたがっているから」という呼びかけに応じてふらりと集まってくれた5人の専門家たちがいなかったら、わたしはこの作品を書いていないし、作品がこの形になってもいないはずだ。

取材を始めたころは、わたしが書いていいのだろうかという、素朴な躊躇があった。その分野に関しての知識が足りないというのは、勉強して補うとしても、マイノリティーの問題について、マイノリティーグループに所属していない人間が、その声を代弁するような行為は、「声の簒奪」もしくは「文化の盗用」と批判されることもある。あるいは、東日本大震災の直後にはよく聞かれた、当事者以外は語るべきではないというプレッシャーも、耳に入らないこともない。

けれども明確に、わたし自身が気づいたのは、ここに「問題」があるとしたら、それはマイノリティーの問題ではなく、むしろマジョリティーの問題だ、ということだった。マイノリティーの側、非正規滞在の外国人や被収容者のほうに問題があるのではなくて、その人たちの人権を蹂躙している制度、それを作っているマジョリティーの側に問題がある。

だからこれは、まぎれもなく、わたし自身の問題なのだということが、問題の本質に触れるにつれわかってきた。

わたしに最初にこの問題を気づかせてくれた友人は、2人で食事をした帰り際にぽつんと言った。

「結局、彼らは選挙権持ってないから、票にもなんにもならないから、見捨てられてしまうんだよね」

有権者以外を見捨てていい、というのは、民主主義ではない。有権者、つまり、この国の政治や行政に責任のある、票を持った市民には、票を持たない人々の人権を守る義務がある。

なにより、「知らなかった」ことがショックだった。情報がなかったわけではないはずなのに、自分はそれにアクセスしなかった。結果的に、「見捨てていた」ことになる。見えない現実というのは、ないのと同じことになってしまう。

小説を、なにかを声高に主張するような、スローガンをがなり立てるための道具にすることは、嫌だった。それはわたしにとって、「小説」ではない、なにか別のものだ。

でも、小説にはなにかを人々に知らせる役割はある。聞かれていない声、声として認識されていない声を拾い上げるのが小説の役割の一つだとずっと思っていた。それは主に、歴史の中に埋もれた小さな声、というふうに、わたし自身はとらえてきて、『小さいおうち』とか『夢見る帝国図書館』、あるいは、時代小説の『かたづの!』といった作品を書いてきたのだが、ここにいま現在、ほとんどの人に聞き取られていない声があるならば、それを拾って形にするのも、小説家の仕事なんじゃないかと考え始めた。

はじめて入管施設をたずねたのは、2019年の秋だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください