2021年12月30日

本稿は、アンダークラス化する若者たちのなかで、もっとも厳しい状況に置かれているのは親に頼ることのできない若者だという問題意識から、いくつかの例を紹介し、若者の生活保障、とくに公助の必要性を述べたい。

永らく若者の生活は、親の扶養と雇用による勤労所得によって支えられ、社会保障制度の陥没地帯となってきた。ところが、高学歴化のために自立できる時期はますます遅くなっている。しかも長距離列車に集団で乗り込みレールを走り続ける終身雇用の時代はとっくに終わり、若者の多様化にともなう複雑なニーズが顕在化している。しかし若者たちに対する公助は希薄で、親に頼ることもできず自己責任の名の下に放置されている例が少なくない。

〝失われた20年〟で、不安定な雇用、際立つ低賃金、結婚・家族形成の困難という特徴をもつ若者の一群が増加している。若者のアンダークラス化である。アンダークラスには、非正規雇用者が大きな一群として存在するが、さらに底辺部の人たちは、さまざまな事情で、ある時は非正規で働き、ある時は無業でいたり、ある時はひきこもっていたり、その時々で労働市場に出たり入ったりしているケースと、労働市場にまったく入れないケースとが混在している。

不安定な生活基盤、希薄な社会関係のなかで成人期への移行期を送る若者たちは、〈限定されたライフチャンス〉しかもてない、あるいは〈ライフチャンスを剥奪された状態〉にある。若者がアンダークラス化する背景には、経済のグローバル化と資本主義の非物質主義的転回(ポスト工業化)があり、それを支える新自由主義の潮流がある。しかも多様化する家族の実態が、生活困難層を生み出している。現行の諸制度では対応できない社会的リスクが広がり、新しい生活困難層が拡大している。子どもや若者の貧困はこのような流れのなかで生じたものであった。

2005年頃から国による若者支援策がスタートしたが、当時は単に自立できない若者の問題と考えられ、経済的な困窮はあまり認識されていなかった。貧困の実態が明らかになり始めたのは子どもの貧困対策がスタートした2010年代の半ばあたりからで、子どもや若者の貧困の多様な実態がわかってきた。支援現場からの発信が大きな役割を果たしたからである。貧困の背景には、その人の生い立ちから始まる深い事情があり、低所得であるというだけでなく、家庭内の暴力、虐待やネグレクト(育児放棄)と結びつき、社会的に孤立していることも明らかになってきた。

懸念すべき現象は多岐に及ぶが、支援が必要な喫緊の課題として、増加する虐待やネグレクト等を経験した子どもや若者たちの問題を取り上げ、自助・共助・公助について述べることにする。

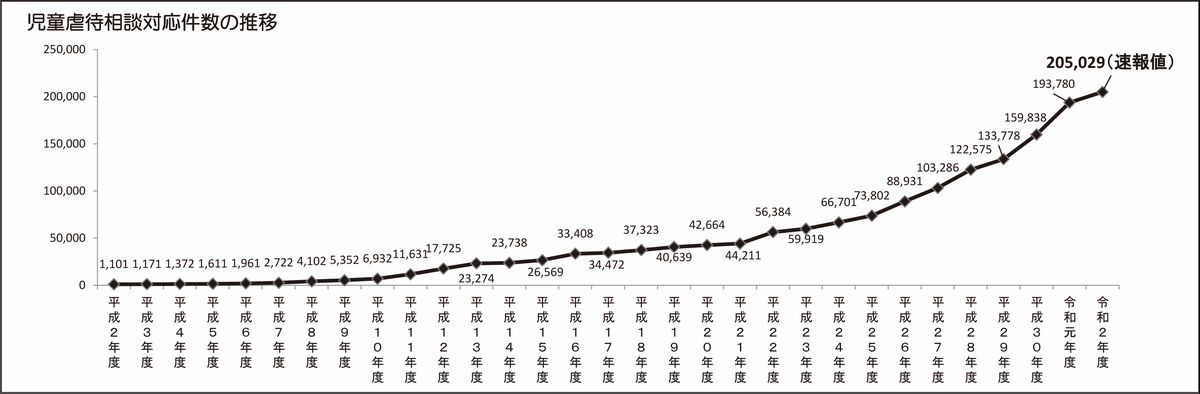

児童虐待相談対応件数は増え続け、令和2(2020)年には20万5千件(速報値)に達している。虐待、ネグレクト、家庭機能の困難(離別、家族の精神疾患、家庭内暴力)経験は、覚せい剤、慢性肺疾患、アルコール問題、自殺未遂と有意な関係をもっているという。これらの逆境体験の予防に対して次の5点がエビデンスのある政策としてあげられている。

①乳幼児家庭訪問や保育の質とアクセス、就学前教育の充実など、乳幼児期の重視

②子ども・家族がストレスを乗り越えるスキルを高めること

③すべての家族への経済的なサポート

④安心できる大人や活動につながるサポート

⑤虐待などの逆境体験から子どもと家族を守る社会規範

しかしこれらの環境整備は極めて不十分で、大半は幼少期から若者期まで個人の問題として放置されている(内閣官房第2回こども政策の推進に係る有識者会議 山口有紗氏提出資料)。

厚生労働省「令和2年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」から

厚生労働省「令和2年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数(速報値)」から筆者は、社会的養護(養護施設や里親)のもとで育った若者たちが実社会に出るための支援活動をしている二つの民間団体(ひとつは「首都圏若者サポートネットワーク」、もうひとつは「こども・若者未来基金」)に所属して活動をしている。社会的養護下で育った子どもたちの自立を支援する団体である。今、児童養護施設や里親家庭など「社会的養護」のもとで育つ子どもたちは全国に約4万5千人いる。幼い頃に虐待をはじめとするつらい経験をしている子どもが多く、心の傷が成人に達したのちも癒えない状態にあり、生きづらさの原因になっている。しかし18歳になると自立することを余儀なくされる。完全に独り立ちするのに長い年月を要するこの時代に、社会に出るための援助を親から受けることのできない若者の苦労は並大抵のものではない。それにもかかわらず、社会的養護を出たあとの公助は極めて手薄である。

社会的養護下で育つ子どもの数は横ばいである。その理由は、児童養護施設のキャパシティーそのものが、ここ20年くらいほとんど広がっていないからである。そのため、ケアが必要な子どもがすべて保護されているわけではなく、さまざまな事情で児童養護施設や里親家庭にたどりつけない子どもが多数いる。それは、自立援助ホームをみれば察しがつく。自立援助ホームは、なんらかの理由で家庭にいられなくなり働かざるを得なくなった、原則として15歳から20歳まで(進学などの状況によっては22歳まで)の子どもたちの暮らしの場である。家賃、食費(朝夕)、水光熱費を利用料として、2万〜4万5千円ほどを支払って共同生活をしている。

ところが入所者の半分は、社会的養護のもとで育った子どもではない。このことからも4万5千人という数字が実態の一部にすぎないことがわかる。崩壊寸前の家庭で育ち、家出するか追い出されるかして自立援助ホームに行き着いた若者がいる。本人名義で受けた奨学金を親が勝手に使い、18歳になったところで返済義務を負わされた例も少なくない。そのうえ、自立援助ホームにもたどり着けない子どもがいることを考えると、裾野はかなり広いだろうと推測される。

社会的養護や自立援助ホームを巣立った若者たちの多くは、働きながら生計を営むことにとてつもない苦労をしている。たとえば、パートやアルバイトを二つも三つも掛け持ちしている、ブラック企業のようなところで働いている、女子の場合、望まない形で性産業で働いているなどである。体をこわしても受診するお金がなく家賃も払えず、ホームレス状態になった若者や借金を抱えてしまう若者もいる。まちがいなく言えることは、労働市場の二極化が進むなかで、幼少時から逆境で育ち、健康、学力、社会性など多くの面でダメージを受けた若者の圧倒的多数が、不安定で劣悪な職場で働くことを余儀なくされていることである。

児童養護施設や里親宅で育った男性。「いつかは家族を持ちたい」と話した

児童養護施設や里親宅で育った男性。「いつかは家族を持ちたい」と話した若者が施設や里親の元を離れたのちに、安定した生活基盤を築くまでの期間を見守るという重要な役割を果たすのがアフターケアである。このような環境が整備され、施設を離れる前から、アフターケアを担う支援者とつながれば、若者が深刻な状況に陥る前に相談できるはずである。今、社会的養護を出た後の支援をするアフターケアを充実させる取り組みが始まってはいる。しかし、そこに投下される公的資金は少なく、心ある民間人の手弁当なしでは成り立たない。

アフターケア事業全国ネットワーク「えんじゅ」は、全国30団体のアフターケア事業所で構成されている。多くの事業所には、児童養護施設や里親家庭で暮らした経験がある若者のほか、一時保護を受けた経験はあるけれども施設等に措置された経験はないという若者、一時保護はおろか一切の公的支援を受けた経験がないという若者からも相談が寄せられている。社会的養護に保護されることなく、親の虐待や経済的搾取にさらされ続けたまま思春期を過ぎた若者の問題は、より一層深刻な問題といわなければならない。

社会的養護の経験があるかどうかは、その若者の抱える困難が、たまたま児童期のうちに発見されたかどうかという違いにすぎない。社会的養護は、本人が選択して利用できる制度ではない。その経験がないということは、社会の側が、その若者に制度を利用する機会を提供する責任を果たせなかったという可能性もある。

社会的養護の問題に限らず、家庭というセーフティーネットに見放され、家出をしたり、危険な職場でアルバイトをする若者の存在は軽視されている。放置することが、やがては子どもの虐待を再生産している現実も十分に認識されていない。そのひとつの現象は10代女子の妊娠である。

出産後の子どもの養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦を「特定妊婦」という(児童福祉法第6条の3第5項)。生まれてくる子どもの虐待予防のためには、妊娠から出産、出産後までの「切れ目のない支援」が必要とされているが、支援環境は未整備のままである。妊娠を他者に知られず、適切な支援を受けることなく出産し、遺棄に至っている事例が少なくない。特定非営利活動法人ピッコラーレ代表理事の中島かおり氏によれば、もっともハイリスクな特定妊婦は安心で安全な居場所がない妊婦である。これらの妊婦が背負っている背景を列挙するとつぎのような状態だという。

①機能不全家族、要支援家庭、社会的養護の中で育ってきたので親に頼れない

②ヤングケアラーであり、自分まで迷惑をかけたくないという思い

③虐待・DV、性被害、同意のない性行為

④家出、生活費をパパ活・援助交際・売春で捻出、風俗の寮や泊め男の家、ネットカフェ、漫画喫茶などで生活する女子

⑤友だちや学校、家族も妊娠に気づいていないことも多い

⑥親の付き添いがないと受診できず、相手の同意書がないと中絶できない病院がある

⑦緊急避妊薬を手に入れることが難しい

⑧中絶・妊婦健康診査のためのお金がないこと

⑨生理は妊娠で止まることを知らない

(内閣官房第2回こども政策の推進に係る有識者会議 中島かおり氏提出資料)

少し時間をさかのぼってみよう。1990年代半ば以降、フリーターやニートなどの増加を介して青年期から成人期への移行途上の若者に対する世間の関心は広がり、2000年以降になると、若者の職業的自立や「人間力」強化などが政府によって推進され、ジョブカフェ、若者自立塾、地域若者サポートステーション、ひきこもり支援センターなどの事業が展開した。その他の民間支援活動も各地で始まった。それらは、職業的自立を柱にしながらも、さまざまな課題を抱えた若者への支援策として推進され、民間の多様な相談サービスや居場所づくりの取り組みもみられるようになった。

子どもの貧困対策を求め、デモ行進する若者ら=2014年5月、東京都港区

子どもの貧困対策を求め、デモ行進する若者ら=2014年5月、東京都港区有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください