2022年01月27日

2021年2月2日夜、福岡市・天神にある西日本新聞社の編集局フロアは、朝刊の編集作業で慌ただしい時間を迎えていた。菅義偉首相(当時)が福岡県を含む10都府県で、新型コロナウイルスの「第3波」を受けた緊急事態宣言の延長を発表。1面トップから総合面、社会面まで、関連記事を展開した刷りができあがるころだった。

読者の疑問や困りごとに記者が応える「あなたの特命取材班(あな特)」事務局の竹次稔デスクは、自席のパソコンでメールを開いていた。メールやLINEで寄せられる投稿は、多い日で1日数十件に及ぶ。そのとき1通のメールが目に入った。

〈報酬は、1時間1000円くらい、フロアに数百人の男女、20歳くらいから60歳くらいまで、ただ、ひたすら黙々と作業してました〉。愛知県知事に対するリコール(解職請求)署名についての投稿だった。前日、県選挙管理委員会が知事のリコール署名について「有効と認められない署名が8割以上に及んだ」との調査結果を発表していた。

「これは、やばいやつだ」。直感した竹次デスクはすぐに返信した。〈詳しく話を聞かせてください〉。電話に出たのは福岡県久留米市の男性。署名用紙のデザイン、作業現場の状況――頭で作って話すことは到底できないような具体的な内容に「間違いない」と確信した。

「あな特」は同様の取り組みをしているローカルメディアと連携協定を結んでいる。竹次デスクは事案発生地を拠点とする中日新聞にこの内容を連絡。中日新聞が取材を進め、2月16日、2紙の1面トップに大がかりな署名偽造の特報を掲載した。

愛知県知事リコール署名大量偽造事件を特報する2021年2月16日付西日本新聞朝刊1面の記事

愛知県知事リコール署名大量偽造事件を特報する2021年2月16日付西日本新聞朝刊1面の記事正直に言うと、ここまでの展開になるとは、思っていなかった。

「あな特」がスタートしたのは18年1月。当時の社会部遊軍キャップだった坂本信博記者(現・中国総局長)が中心になって企画した。筆者が所属していたデジタル関連の部署を交えて会議を重ね、ウェブ上の特設ページの形式やLINEを活用して投稿を募るスタイルを決めた。

社会部の記者たちは当時、「これはパンドラの箱かも」と言っていた。もちろん、それまでも職場には電話やファクスでさまざまな声が届いていた。ただ、スマートフォン時代の最大のコミュニケーションツールであるLINEなどに、その門戸を広げれば、どれほどの投稿が寄せられるか、その見当がつかなかった。

「あな特」が始まり、投稿をきっかけにした取材の成果が紙面に載るにつれ、LINEのフォロワーも投稿も、どんどん増えていった。読者の「特命」に応えるこの報道を、私たちは「ジャーナリズム・オン・デマンド(Journalism On Demand=JOD)」と呼ぶようになった。

ただし、記者の数は限られている。警察や行政、経済など、これまで積み重ねてきた取材にも力を注がねばならない。最大限の努力をしても、すべての依頼に応えることはもちろんできなかった。それは今も変わっていない。

さらに、記事がウェブで広く読まれるようになるにつれ、紙の発行エリアを超えた地域からの取材依頼も頻繁に届くようになった。

ある日、関西方面から「家の近くに不法投棄された産業廃棄物が大量にある」という投稿が寄せられた。「本紙の取材拠点は九州で、申し訳ありませんが直接取材することができません」。そう回答すると、こうあきれられた。

「あんたら『西日本』ちゃうんかい」

エリア外からの投稿に応えるには――。悩む中で浮かんだのが、私たちと同じ「地方紙」の存在だった。

数社に声をかけると、「あな特」の手法に関心を持つ地方紙があった。18年6月には福岡市の本社に8紙から約40人が集まり、「第1回JOD研究会」を開催。JODの連携が始まった。

JODへの関心は徐々に全国に広がり、18年9月、規約を定めて「JODパートナーシップ」が発足した。

その後、数回にわたって一堂に会する場を設け、各紙の記者、デスク、時には部長や編集局幹部が参加し、会社や職責の垣根を越えて交流してきた。通常の業務ではまず交わることがない「遠方の地方紙」との親交は、記者たちの励みになっている。

実際のところ、JODに取り組む態勢は各社で異なっている。担当者たちがそれぞれ兼務を抱えていたり、ほぼ「一人旅」だったり。そこで、規約を作るにあたり、本紙を含む各社が求めたのは「しなやかで、強いつながり」だった。強制力を持つルールは重荷になり、現場にひずみをもたらしかねない。新しい取り組みだからこそ、「まずは回していく」という柔軟な姿勢が求められた。

そうして生まれた規約には「○○しなければならない」という表現がない。本紙を含む参加媒体は、①ノウハウ②記事③取材テーマの三つを共有することができる。

ノウハウの共有には、オンデマンド調査報道の立ち上げの手順やLINEの活用法、寄せられる投稿への返信の仕方などが含まれている。各媒体が取り組んだJOD企画の成果や、新しい知見も各社で参考にし合う。

各社のJOD担当者は、日常的にチャットでやりとりをしている。各社は、それぞれのJOD企画の記事をチャットを通じて共有することができる。使いたい社はチャットで表明し、素材の提供を受ける。そして記事は自社のワッペンを付けて掲載できる。西日本新聞の場合は「あなたの特命取材班 パートナー紙から」というワッペンを用意している。

記事の共有には三つのメリットがある。

一つ目は、読者に対して、各紙の力のこもった、そして興味深い視点の話題を提供できること。各紙の記事からは、離れていても共通している問題や、その地方ならではの興味深い現象を知ることができる。本紙も掲載した北日本新聞の「立山黒部アルペンルートの雪に埋もれた道はどうやって探し出すの?」という記事は、本紙ではまず着想しないし、直接取材もほぼ不可能だ。

二つ目は、自社の記者に少しでもゆとりが生まれること。他社の記事を紙面やウェブで活用することで、良質なコンテンツを届けながら、自社の記者に取材の余力や休日をもたらすことができる。

そして三つ目は、自分の書いた記事が遠く離れた街の新聞に署名入りで掲載され、より多くの人に読んでもらえることで、モチベーションアップにつながること。掲載紙を送り合うこともあり、いい刺激になっている。

21年9~10月を例に取ると、こうした記事共有は、JODパートナーシップ全体で延べ約60回に及んだ。記事を通して、日本のどこかに暮らす1人の疑問、街の小さな課題が、全国でも同じように当てはまることを実感させられる。

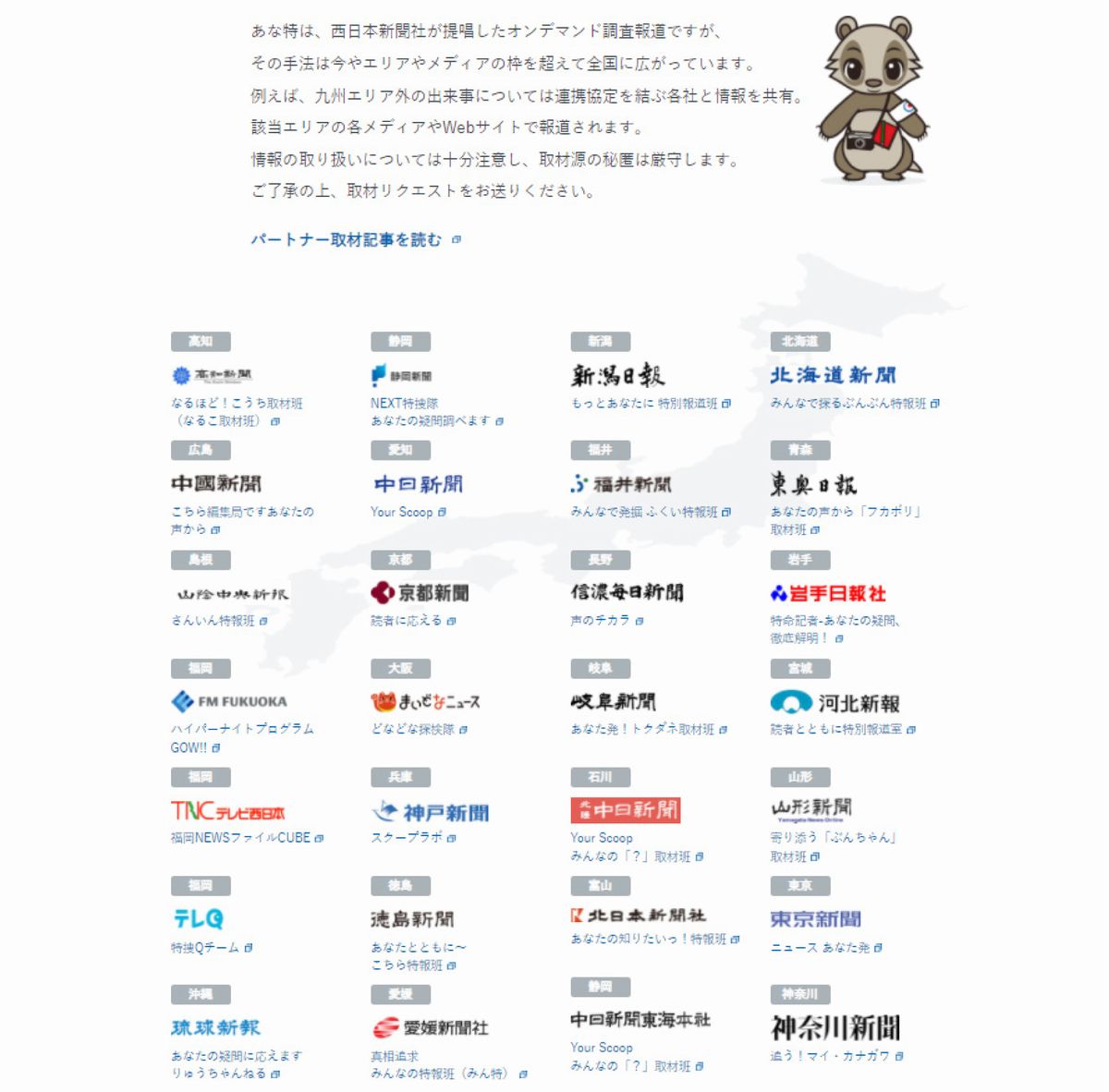

21年11月現在、JODパートナーシップには▽北海道新聞▽東奥日報▽岩手日報▽河北新報▽山形新聞▽東京新聞▽神奈川新聞▽新潟日報▽北日本新聞▽北陸中日新聞▽福井新聞▽信濃毎日新聞▽岐阜新聞▽中日新聞東海本社▽静岡新聞▽中日新聞▽京都新聞▽神戸新聞▽まいどなニュース▽山陰中央新報▽中国新聞▽徳島新聞▽愛媛新聞▽高知新聞▽西日本新聞▽TNC(テレビ西日本)▽TVQ九州放送▽エフエム福岡▽琉球新報―の29媒体が参加している。

JODパートナーシップの加盟社(あなたの特命取材班ウェブサイトより)

JODパートナーシップの加盟社(あなたの特命取材班ウェブサイトより)①外国人労働者アンケート(3月)②コロナ禍で卒業式の中止や短縮を余儀なくされた若者たちにエールを送る「#みんなの卒業式」(3月)③緊急事態宣言が初めて出された7都府県へのアンケート(4月=4紙)④外出自粛が続く中、各地の初夏の風景を届ける「おうちで旅気分」(5月=8紙)⑤コロナ禍の部活動生を応援する「#最後の夏残したい!」(6月)⑥戦後75年の夏に、過去の記事や取材メモから戦争体験者たちが語った「一言」をつづる「戦後75年 言葉を刻む」(5~10月)。

協働企画は「こういう企画はどうだろう」と各社が提案する。「おうちで旅気分」は、信濃毎日新聞が作成したワッペンを各社に提供し、本紙も大型連休前の2回にわたり、現地でしか見られない初夏の風景を読者に届けることができた。

ここでも、すべての企画にすべての媒体が参加「しなければならない」とはしていない。参加は任意である一方で、参加社が作成したコンテンツは可能な範囲で共有し、企画に参加しなかった媒体も使用できる。

21年1~3月は、岩手日報と河北新報の発案で、東日本大震災から10年を迎えるにあたり、「#311jp」と冠して⑦震災当時のエピソード募集と⑧「防災意識アンケート」を実施した。

これに加えて、⑨「エネルギーと原発政策に関するアンケート」も企画。エリア内に原子力発電所が立地している北海道新聞、新潟日報、福井新聞、静岡新聞、西日本新聞がオンライン会議などで設問や構成を検討した。皮肉にも、コロナ禍によって浸透したオンライン会議の経験が役に立った。5社で練ったアンケートを14社が配信し、全国からこれまでで最も多い6248人の回答が寄せられた。

こうした協働企画の一方で、JODパートナーシップは時折、「ネタの共有」もしている。自社の取材エリア外から寄せられたもののうち、重大と判断したものについては、当該エリアの媒体と共有することができる。

冒頭で紹介した愛知県知事リコール署名大量偽造事件については、署名偽造の現場は佐賀県だったが、関係先はいずれもエリア外の愛知県内だった。投稿した男性は「あな特」の存在を知っていて、投稿フォームからメールを出していた。

疑問や困りごとをいつでも投稿できる窓口がなければ、端緒となる情報は寄せられず、メディア間の連携がなければ、その情報は共有されず、取材の突破口は開けなかったかもしれない。

「部数はどうですか、増えましたか」。「あな特」について何度も聞かれる質問の一つだ。残念ながら、この間も紙の新聞の発行部数はずっと減り続けている。それが上向きになることは、おそらくもうない。

さらに残念ながら、私たちは少しずつ信頼されなくなってきている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください