2022年02月22日

昨秋、ある大学の学生に「紙の新聞」を読んでいるかを尋ねた。手を挙げた学生は40人中7人。やや多いとも感じたし、中には数紙購読しているという学生もいた。ただし、彼らの所属はジャーナリズム学科。報道に関心が高い専攻にあって、その数だったということは、ほかの学科の大学生、あるいは同世代全体で考えてみれば、紙の新聞の読まれ方は推して知るべしだろう。あらためて指摘するまでもなく、紙媒体の衰退が著しい。

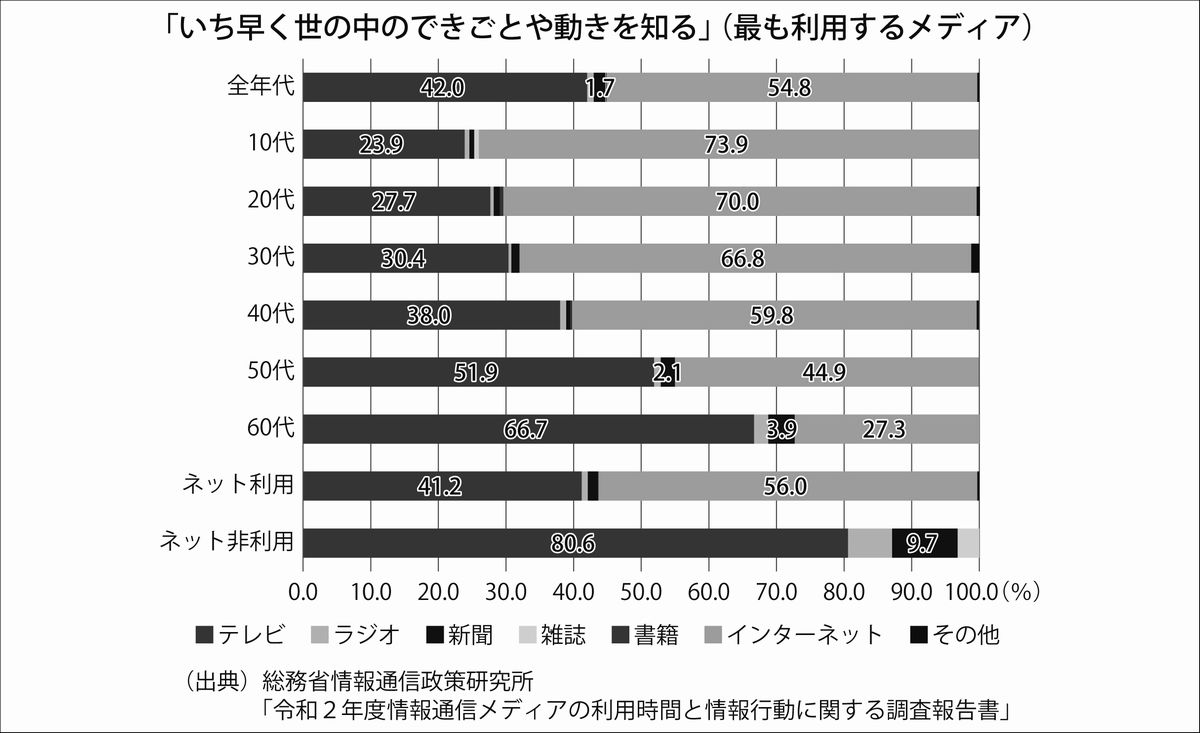

総務省情報通信政策研究所の調査報告書(2021年8月)で「いち早く世の中のできごとや動きを知る」メディアで、10代から40代の過半数以上が選んだのはインターネットだった。テレビで半数を超えるのは50代、60代。設問の「いち早く」という条件に合わないためか、紙の新聞はどの年代でも数%にとどまった(グラフ参照)。

だが、ニュースにどれだけ触れているかという「接触状況」となると、その位置は大きく変化する。1位は民放テレビで89.5%、2位がNHKテレビで76.5%、3位がインターネットで73.1%となり、新聞は60.6%だった。

これらの調査結果から言えるのは、ニュースの摂取の中心はテレビかネット、つまり、ほぼ無料のものが中心だった。

だが、そんな現状をいかにぼやこうとも、新聞は紙からネットに対応していかなければいけない。

問題は、縦書きを横書きにすれば終わりではないことだ。無料に慣れ、無料でいいと考える人たちに対して、お金を支払ってもらい、読んでもらうことは簡単ではない。

そもそも若い世代にとってのニュースとは、新聞社の独自アプリやサイトを意味していない。ヤフーやLINE、スマートニュースなどプラットフォームの配信が中心であり、どこが配信元なのかも確認せずに読んでいる人が大半だろう(そもそも配信元という意識があるかも疑わしい)。若い世代にとって身近なニュースはTwitterやInstagramなどのSNSのタイムライン(時系列で流れる情報)での表示、あるいはYouTubeやTikTokなどの動画サイトだ。率直に言って、よほど社会に高い関心をもっている人でなければ、ニュースなど注力的に読んでいないのが実情だろう。

だとすれば、そんな時代のそんな人たちに対して、有料のニュースを読んでもらうには、どうすればよいのか。

新聞に対してお金を払う動機の第一は、日々の新しいニュースを読みたいということだろう。だが、全国紙や地方紙など報道機関が複数あるなかで一つ(あるいはいくつか)選ぶというときに、読者に打ち出すべき売りは何になるのか。

一義的には報道姿勢だろう。たとえば朝日で言えば「不偏不党の地に立って言論の自由を貫き、民主国家の完成と世界平和の確立に寄与す」といった綱領があり、リクルート事件や森友学園・加計学園問題といった調査報道という実績もある。そんな姿勢に共感する人に読んでほしいと思うのが朝日側の思いだろう。

だが、そこまで知っている人であれば、現時点において紙であれ、ネットであれ、すでに購読しているはずだ。購読者として探さなければいけないのは、そんな経緯を知らない人、あるいは、読んでみたいと思ってくれる人たちだ。

そうしたときにヒントになるのは、有料でも一定の成功を収めている新しい報道系メディアだ。その一つ、NewsPicksはユーザーがコメントを自由に投稿したり、読めたりするコミュニティ機能を設置している。

NewsPicksでは自社の編集部員が取材、配信する独自ニュース、とりわけ新しいビジネスやサイエンスなどの報道に強いほか、著名人が動画で経済問題を語る番組などを強みにしている。ただし、日々流れているニュースの多くは他社からの配信が中心だ。ニュースが配信されると、有料会員が中心になってコメントを投稿していく。ユーザーのコメントには新たな知見や批評などもあり、NewsPicksでのコミュニティを形成している。そして、そんなコメントやコミュニケーションこそがユーザーを引きつける魅力的なコンテンツになっている。

そうした進取の取り組みが強みであることはNewsPicksの有料会員の伸びで証明されている。スタート間もない2014年第4四半期で約1700人だった同社の有料会員数は、2020年12月時点で約18万人。同年5月末の朝日新聞デジタルの有料会員約32万人と比較すれば、創業からわずか6年で朝デジの約6割の読者を獲得していることはかなりの健闘と言えるだろう。

では、NewsPicksの会員たちが既存の報道機関と比較してニュースの数や多彩さに対してだけ月会費を払っているかと言えば、そうではないだろう。多くの会員はむしろNewsPicksでのコメント、著名人たちの生配信など、ある種のコミュニティに価値を感じているからこそ有料会員になっていると推測できる。

では、こうしたコメント機能=コミュニティ機能は、既存の報道機関、新聞系サイトにも貢献するのだろうか。

有料と無料を問わずに見渡すと、既存の報道機関もコミュニティ機能に近い取り組みをしてきたところはある。

SNSに近いコメント・コミュニティ機能は地方紙が積極的に取り組んできた。2005年の神奈川新聞「カナロコ」や2006年の佐賀新聞「ひびのコミュニティ」、2007年の河北新報「ふらっと」。いずれも現在はサービスを終了しているが、地方が早くから取り組んだのは、参加者が全国規模のように多くなく、話題が比較的地元に寄ったものになるという実利的な事情もあるのだろう。

一方、全国紙にコミュニティ機能がないわけではない。読者相談のような取り組みでは、読売の「発言小町」は1999年から始まっているし、最近の動きでは、朝日では朝日新聞デジタル内の「論座」に、毎日では政治や経済、医療の「プレミア」と呼ばれるオピニオンページで、有料会員に対して開かれたコメント機能が設置されている。

現状で広く門戸を開いているのは時事通信だ。時事では多くのストレートニュースでコメントを投稿できるようになっている。IDなどのユーザー管理はとくにしておらず、名前は任意、最大500字以内で自由に記載できる。ただし、人権侵害、誹謗中傷、わいせつなどの内容を含むと同社が判断した場合、同意なく削除できるとしている。

だが、大半の報道各社はコメント機能の導入にはいまなお消極的だ。

考えてみると、いくつかの理由が浮かぶ。全国紙では政治や経済、社会問題など賛否を呼ぶ話題も多いうえ、全国が対象となると参加者の属性もさまざまだ。コメント欄を設ければ、トラブルになりうる投稿や利用者同士の衝突もありうる。そうした動きを監視するようになれば、専従のスタッフを置いたり、AIなどを導入したりと一定のコストもかかる。

ただ、そうして新聞系サイトが長くニュースにコミュニティ機能を開いてこなかったことが、別のサイトにコメントの行き場を与えることになった。その代表例が「2ちゃんねる(現5ちゃんねる)」(1999年)であり、ヤフーニュース(コメント欄設置は2007年)であり、Twitter(2006年)だ。なにかニュースが報じられると、自身の思いや意見を自由に書く。そんな行動はこの20年間で自然な行動として定着してきた。

昨今では、ネットのニュース読者はあるニュースが出たときに、その詳細を読むより先にコメント欄を読みに行ったりする。ある事件や事象について、どう考えるべきなのか。そんな空気感を市井の声に求める。なにもそんなニーズはニュースだけではない。いまや動画サイトでも情報サイトでも販売サイトでもあらゆるところにコメント欄はある。

ただ、こうしたコメント欄をトラブルなく運営するのは簡単ではない。

昨秋ヤフーはヤフーニュースのコメント(ヤフコメ)について、一部の記事でまるごと非表示にする措置を取ると発表した。背景には秋篠宮家の長女眞子さんと小室圭氏との結婚に関する記事について、誹謗中傷など不快な投稿が集中し、眞子さんがそれらを目にすることで「複雑性PTSD」と診断されたことがきっかけだ。12月下旬に同社が発表したところによれば、同年3月に約1050万件の投稿のうち35万件を削除したという。

この取り組みより前からも同社は誹謗中傷やそれに類する投稿をAIで判定すると、その投稿だけ非表示にしたり、一定期間投稿できなくしたりといった対策を進めてきた。だが、それでも対応しきれず、非表示としなければならなくなったところにコメント管理の難しさがある。

昨今は報道機関のコメント欄から国際的な情報工作が展開されることもある。

英カーディフ大学犯罪セキュリティ研究所が2021年9月に発表した調査報告書によると、同年4月のウクライナとロシアの緊張に際して、複数の西側メディアに親ロシア的な発言が意図的に投稿され、拡散されたという。対象は英デイリー・メールや米ワシントン・ポスト、独シュピーゲルなど16カ国32の主要メディアだが、目的はロシア語圏の読者だと報告書は指摘する。

〈『独シュピーゲルの読者はこう考える』『英デイリー・メールの読者はこう言う』という見出しを紹介することで、情報工作当局は西側メディアのブランドの評判を乗っ取っているのである〉

第1段階で主要メディアのコメント欄へ親ロシア的な発言が書き込まれる。第2段階でその投稿を「西側の読者はこう考えている」とロシア側メディアが伝える。第3段階ではその報道をSNSなどでさらに拡散する。ここまで巧妙なのが世界の報道とコメントの関係だ。

顧みて、こうしたコメントやコミュニティなどの機能強化に国内の既存の報道各社がすぐ対応できるかを言えば、どうか。そこまでの取り組みとなれば、報道機関というよりも、プラットフォームなどIT企業に近い対応を求められる可能性がある。

では、コメントやコミュニティ機能を導入しないとすれば、どうすればネットで新しい購読者をつかまえられるのか。どのように打ち出せば、お金を払っていいと思えるつくりにできるのか。

ここで注意しなければいけないのが、過度な表現や物言いだ。購読者にアピールしたいという思いが意図せずして社会の分断に与してしまうという可能性もある。いわゆる「分極化」という現象だが、そんな傾向はしばしば散見される。

〈パブリックエディターに就任して驚いたこと。その一つは、朝日新聞紙上に、政権などを挑発・揶揄するような言葉を含むコラムが時折掲載され、これを「スカッとした」などという表現で熱烈に支持する読者の声が少なくないことだ。(中略)新聞とは、「お客様」をスカッとさせるメディアだったのか〉

2020年12月、慶應義塾大学の山本龍彦教授は朝日のパブリックエディターとしての感慨を紙面でそう記した。山本氏は具体的なコラムを明示しなかったが、数週間後の2021年1月、自身を指摘されたと気づいた書き手、編集委員の高橋純子氏が筆を執った。

〈これって私のことだよね? スカッと狙いで記事書いたことないけど……なんて自問を重ねていても始まらない。ちゃんと話を聞きたいと取材をお願いした〉

高橋氏は「政治断簡」や「多事奏論」といったコラムを2016年から担当しているが、新聞ではあまり見ない、いわばネット的なラフでストレートな言葉遣いを使ってコラムを展開してきた。

〈選挙はリセットボタンじゃない。そんな簡単にリセットされてたまるか。負け犬? 上等じゃないの。民主主義の番犬となって、ギャンギャン遠ぼえを響かせてやれ。なかったことにはさせない。私は全然納得していないぞと〉(2017年10月16日)

〈当時はまさか歴代最長政権になるとは思っていなかったが、指摘は的を射ていたと、この約8年、とりわけ一連のコロナ対応を振り返ってみて改めて思う。布マスクを配れば不安はパッと消える。この発想、まさにヤンキー〉(2020年9月30日)

こうした表現、文体にファンもいた。たとえば、TBSの金平茂紀氏は高橋氏の記述に感銘を受けたことをたびたび「論座」の連載日誌に記していた。

だが、こうした表現に危機感を覚えていた人もいた。その一人が慶応大学の山本氏だ。山本氏が懸念していたのは、文体ではない。むしろその次の局面、こうした表現が思想的な分極化を促すのではないかと危惧していたためだ。

山本氏は先の記事で、2020年の米国の大統領選に際して、リベラル系テレビ局の司会者が顔を真っ赤にして「恥を知れ!」と糾弾したり、トランプ支持の陰謀論者を嘲笑したりする司会者もいたと指摘したうえで、こう記していた。

〈こうした報道の変化には複数の原因が指摘されているが、その一つはSNSやネットニュースを含む新メディアとの相互作用であると言われている。大きな傾向として、SNSの中では、「言論」として蒸留される前の「感情」が吐き出され、報道機関などの社会的・専門的な媒体を経ずに公共空間に垂れ流される〉

感情的な報道がなされると、その思いに賛同する人は喜ぶが、言及された側は「憎悪や怒りを増幅し、国民を友・敵に二分して深い感情的分断をもたらすことにもなる」。山本氏はこうも記していた。

〈事実報道と隣り合う社内評者の「オピニオン」も、この精神から完全に自由ではいられないだろう〉

実は筆者も同じ懸念をもってきた。それは立場を入れ替えれば、ラフな物言いは悪い印象をもつものにしかならないだろうと思えるためだ。たとえば、次のコラムはどうだろうか。

〈「政権が変われば政治は変わる。誰がやるかで政治は変わる。間違いなく1日で変わる」立憲民主党の枝野幸男代表は7日の記者会見でこう強調し、次期衆院選で政権交代を実現した場合に、「枝野内閣」の初閣議で直ちに決定する7項目の政策を発表した。インターネットで最初にこれを伝える記事を読んだ際には驚き、よくできたフェイクニュースだと思い直した。それが本当だと分かったときには、眩暈(めまい)を覚えるほど驚愕させられた〉(2021年9月10日)

これは産経の編集委員、阿比留瑠比氏のコラム「極言御免」だ。書き方は丁寧だが、「フェイクニュース」と断定していることで揶揄していることは明らかだろう。

朝日の高橋氏と産経の阿比留氏では政治思想の立場は真逆だろう。だが、コラムである種の揶揄を書いているという点で、阿比留氏のトーンは高橋氏のトーンと通底しているように映る。こうしたコラムが法や倫理に反しているわけではない。私見を元にしたコラムで自由に意見が表明されるのは尊重されるべきだろう。それでもなお山本氏が懸念をもったのは、〈新聞もネットの世界へと進出していくなかで、感情文化にのみ込まれてしまう危険がある〉と考えていたからだ。

縷々引用したのは、筆者自身、かねてメディアの分極化には懸念をもっていたからだ。

筆者は2005年に「(集団)分極化」について、キャス・サンスティーン・シカゴ大学教授(現ハーバード大学)の言葉を引きながら、次のように指摘した。

〈集団分極化とは、『グループで議論すれば、メンバーはもともとの方向の延長線上にある極端な立場へとシフトする可能性が大きく』なる現象だ。(中略)同じ志向性をもつ人たちの中で話をすると、話が自然と極端な方向へと振れていってしまうことは少なくないはずだ〉(『インターネットは「僕ら」を幸せにしたか?』アスペクト)

当時、筆者がネットにおける分極化について触れだしたのは、ネットのパーソナライゼーションが進むなか、右派と左派の対立が目立つようになり、その一因が思想のクラスター化(エコーチェンバー)によって発生するのが目立ちだしていたためだ。米国においてはネオコンサバティブとリベラル、日本においては新自由主義や靖国神社参拝など政治思想の問題が主なものだった。ある思想クラスターができると、自分たちこそが正しいと信じるために、物言いはたいてい鋭く変化する動きがあった。

その後、分極化への懸念は繰り返し指摘されてきたが、ネットでは穏やかな対話より、強い対立を生む方向に傾いてきた。それはSNSにおいて顕著だが、メディアにおいても言えることだろう。

ネットが紙と決定的に異なるのはネットでの記事は公開された瞬間から、別の始まりがあることだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください