2022年03月30日

東京電力福島第一原発の事故発生から11年になる。刑事・民事で責任追及が続き、株主代表訴訟の一審判決が今夏に予定されている。津波対策を怠ったのはなぜなのか。そうした責任追及の営みによって初めて分かったことがある。

津波対策をめぐる2008~09年の東京電力の意思決定には、重大な欠陥があった。

すなわち、東京電力は、組織内部のコミュニケーション不全によって、▽福島県沖の津波地震に関する国の長期評価、▽福島第一原発での想定超え、敷地越えの津波の発生確率、▽同原発の津波対策の必要性――についての各認識の社内共有に失敗し、その結果、地震学、津波工学などの専門家たちの暗黙知を無視し、同原発の津波対策を見送り、2011年3月11日、あるべき防護のない状態で同原発を大津波にさらしてしまった。

事故発生から10年あまりを経て、ようやく最近、こうした事実関係が明確になってきている。

このように断定的に書くことができるようになったのは、ひとえに、東京地検公安部の検事らが東京電力の元役員らを被疑者として精力的に捜査し、証拠を集めてくれたからである。そして、元役員らの賠償責任を追及する株主代表訴訟の原告弁護団がそれらの証拠を公開法廷に提出し、私たちの目に触れる公共空間に置いてくれたからである。すなわち、責任追及の営みによって初めて、私たちの目の前に真相が現れてきた、ということができる。

東京電力の株主代表訴訟の第50回口頭弁論を前に裁判所前で「東電元役員は事故の責任を取れ」と呼びかける原告たち= 2019年10月31日、東京・霞が関

東京電力の株主代表訴訟の第50回口頭弁論を前に裁判所前で「東電元役員は事故の責任を取れ」と呼びかける原告たち= 2019年10月31日、東京・霞が関 しかし、原因解明と教訓抽出にあたって、これは必須の前提事実だ。再発防止の観点からすると、これは教訓を多々含む重要な事実関係だ。そしておそらく、2008~09年に意思決定を誤らず、正しい判断ができていれば、事故の様相はまったく異なるものになっただろう。すなわち、もっと小さな規模の事故にとどまった可能性がある。

こうした事情を明らかにしたのは10年余にわたる責任追及の営みだった。

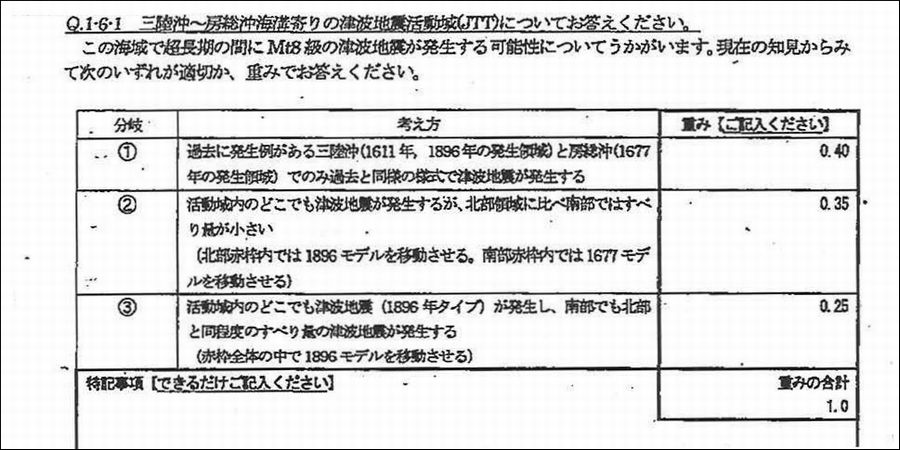

土木学会の原子力土木委員会の津波評価部会は2008年度、所属会員や地震学者を対象にあるアンケートを行った。

「三陸沖~房総沖」の日本海溝寄りの海域で超長期の間に津波マグニチュード8級の津波地震が発生する可能性について、その時点の知見から見て次のいずれが適切か、重みでお答えください――。アンケートの中にそんな問いかけがある。

重みづけによる回答の対象は、三つの「考え方」に場合分けされている。

土木学会原子力土木委員会の津波評価部会が2009年3月に集計したアンケート結果の資料=原子力規制委員会が情報公開法に基づき筆者に開示した大阪避難者訴訟の丙B第268号証の4(株主代表訴訟では甲297の4)の資料176から抜粋

土木学会原子力土木委員会の津波評価部会が2009年3月に集計したアンケート結果の資料=原子力規制委員会が情報公開法に基づき筆者に開示した大阪避難者訴訟の丙B第268号証の4(株主代表訴訟では甲297の4)の資料176から抜粋残りの②と③は「活動域内のどこでも津波地震が発生する」という考え方。②と③は断層の「すべり量」の大小に違いはあるものの、いずれも、福島県沖の日本海溝沿いで巨大な津波地震が発生する可能性がある、という点で共通する。実はこれは、政府の地震調査研究推進本部(地震本部、あるいは、推本)の地震調査委員会が2002年に発表した長期評価の見解と同様の考え方である。1960年代の後半に登場した「プレートテクトニクス」に基づく考え方で、日本海溝への太平洋プレートの沈み込みが起きているのは三陸沖から房総沖にかけてみな同じなのだから、そのうち北部と南部だけで津波地震が発生し、中間の福島県沖だけ起こらないとは考えづらいことからそのように地震本部でとりまとめられた。

これら①②③の各説のどれが正しいのか。自然界でのことなので、専門家といえども、というより、専門家だからこそ、どの考え方が100%正しい、とは断定しづらいかもしれない。そこで、その正しさ加減の「程度」を数値にして、専門家コミュニティー全体の認識の具合を定量化しようというのがこのアンケートの狙いだった。

このアンケートは、論理的にあり得る考え方を場合分けすることですべて拾い上げ、網羅的に挙げ、回答者に対し、それぞれの考え方への賛意の程度、すなわちその正しさ加減の「重み」について数値で回答を求めている。アンケートの回答者は、「より確からしい」と思える考え方について重みの数値を大きくする。「あり得ない」と思える考え方ならば重みをゼロ近くにする。すべての場合への「重み」を合計したときに1となるように数値を配分する。

このアンケートに回答した39人の中に、東京電力の原子力設備管理部で土木調査グループに所属し、福島第一原発の津波対策を担当する2人の東電社員が含まれていた。今、私たちはその記録を東京地裁の民事閲覧室で読むことができる(東電株主代表訴訟の甲297号証の4の資料177)。それによれば、次のように東電社内で意見は割れていた。

課長だった高尾誠(たかお・まこと)氏は①に7割、②に3割、③に0の重みを配分した。

主任だった金戸俊道(かねと・としみち)氏は①に1割、②に8割、③に1割の重みを配分した。

土木学会は2004年度にも同様のアンケートを行っており、その際には、土木調査グループの長である酒井俊朗グループマネージャー(GM)もこれに答え、①に8割の重みを配分している。

つまり、福島県沖の日本海溝近辺で巨大な津波地震が起きる可能性があるとの地震本部の長期評価の見解について、金戸主任はほぼ全面的な9割の賛意を示したが、その上司の高尾課長、酒井GMは7~8割の疑念とともに3~2割の賛意を示した。長期評価の見解を全面否定することができないという点で3人は一致している。一番下の担当者である金戸氏が、現在の会社の主張と異なり、地震本部の長期評価を正しいと考えていたことは特筆に値する。

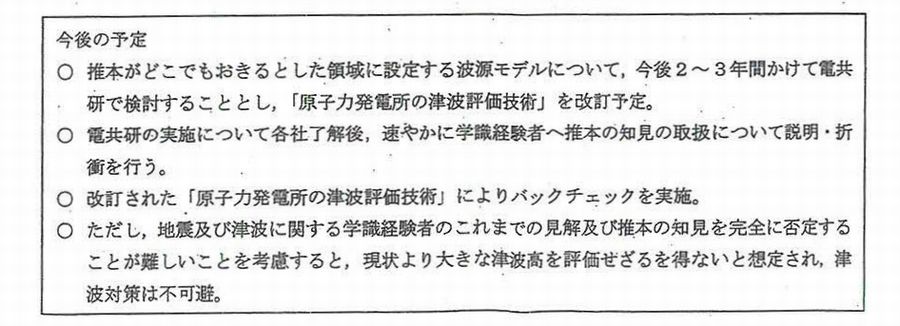

刑事公判での3人の証言によれば、彼ら土木調査グループの技術者3人は2008年2月ごろ以降一貫して、「福島第一原発が国の新しい耐震指針に適合するためには津波対策が必要である」との判断で一致していた。このことは、2008年9月10日に福島第一原発の幹部らを対象に開かれた説明会で配布された資料に「津波対策は不可避」と書かれていることなどでも裏付けられる。

2008年9月10日の会議で福島第一原発幹部たちに示された資料。最後に「津波対策は不可避」とある=原子力規制委員会が情報公開法に基づき筆者に開示した大阪避難者訴訟の丙B第268号証の4(株主代表訴訟では甲297の4)の資料141から抜粋

2008年9月10日の会議で福島第一原発幹部たちに示された資料。最後に「津波対策は不可避」とある=原子力規制委員会が情報公開法に基づき筆者に開示した大阪避難者訴訟の丙B第268号証の4(株主代表訴訟では甲297の4)の資料141から抜粋一方、東京電力社内で福島第一原発の津波対策について意思決定をする立場にあった上層部の幹部たちは、土木調査グループと異なる認識だった。

福島県沖の日本海溝近辺で巨大な津波地震が発生する可能性があるとする地震本部の長期評価の見解について、原子力設備管理部長だった吉田昌郎(よしだ・まさお)氏は「荒唐無稽と言ったらおかしいんですけれども、そうおっしゃる人もたくさんいて」という認識だった(政府事故調への供述)。副社長と原子力・立地本部長を兼務していた武黒一郎(たけくろ・いちろう)氏は「ラディカルな見解を取りまとめている」と吉田部長から聞いたと刑事公判で供述した。

これら東電上層部の認識は、客観的な事実と比較して誤っているだけでなく、社内の津波評価担当者である金戸主任の認識と比べても、真逆と言って過言ではないくらいに乖離している。

すなわち、国内一流と目される地震学者らが話し合った末に異論はあってもおおまかに一致して結論を下したのが長期評価であり、その見解は、前述の土木学会のアンケートでも地震学者の6割の賛意を得ていた。つまり、長期評価の見解は「過激」と評されるような少数意見ではなかったし、荒唐無稽でもなかった。そして、何よりも、東電の津波評価担当者である金戸主任が9割の賛意を示していた。

原子力・立地本部副本部長だった武藤栄(むとう・さかえ)氏は2008年6月、土木調査グループや吉田部長から福島第一原発の津波対策について相談を持ちかけられた。本人の供述によれば、武藤氏は酒井GMに対し、長期評価の見解の根拠を尋ねたものの、「よく分からない」との返事だったため、「会社として機関決定するのは無理」と判断したという。武藤氏は、対策の実施を見送り、代わりに、2008年7月31日、土木学会に長期評価の見解の扱いの検討を委ねるとの方針を決めた。

このとき、武藤氏は、福島第一原発で想定や敷地を超える津波が来襲する確率のグラフを見せられた。前述したように、対策を実施しないわけにはいかないような、かなり大きな確率がそのグラフに示されていた。おそらく土木調査グループは対策要否の判断の材料になると考え、そのグラフを資料に盛り込んだが、武藤氏はそのとき、この確率の算出の方法について「成熟性がない」と考えたという。そのグラフの内容について、武藤氏は「特に注意をして聞くということはしていません」と、のちに刑事公判で供述している。

このように、土木調査グループの津波評価担当者(金戸主任、高尾課長)と、組織の意思決定に当たる上層部(武黒本部長、武藤副本部長、吉田部長)の間には、▽地震本部の長期評価に対する認識、▽想定超え、敷地越えの津波の確率の認識、▽津波対策の必要性に関する認識――にそれぞれ大きな相違があった。金戸主任の認識と比べれば、上層部の認識は真逆だったと言って過言ではない。

土木調査グループの金戸主任と高尾課長は津波工学に関する学術論文を出した経験のある津波対策の専門家だ。一方、武黒本部長、武藤副本部長、吉田部長は原子炉や機械を専門とする技術者であり、津波については門外漢の素人だった。つまり、組織内の下と上に認識の相違があったというだけでなく、それはそのままそっくり、組織内の専門家と非専門家の間で認識の相違があったということをも意味している。

これは東電社内において、なされるべきコミュニケーションが断絶していたことを示している。

組織においては一般的に、経営層は、下から上がってきた現場の専門判断を尊重しつつ、経営上の要請など、より広い視点を加味して、総合的な判断として経営上の意思決定を下していくのが通例である。ところが、東電の組織上層部の意思決定者たちは、社内の専門家の認識について、みずからの認識とするのに失敗し、判断の材料とすることなく、判断を下してしまっている。しかも、意思決定者の全員が非専門家であり、だれ一人として、津波に関する暗黙知や土地勘を備えていない。東電の上層部は、社内の専門家たちの意見を生かすのに失敗し、ひいては、その背後にある地震学や津波工学の専門家コミュニティーの暗黙知や総合判断をも無視した、ということができる。

このような状況で正しい判断を下すことができるはずがない。東電の上層部は誤った認識を前提に誤った判断を下したのである。

将来振り返ったとき、東京地裁民事8部の朝倉佳秀裁判長による武藤氏への尋問は、福島第一原発事故をめぐる責任追及の山場だったといえるかもしれない。

2021年7月6日、株主代表訴訟の被告本人尋問で、103号法廷の証言台の前に座る武藤氏に、朝倉裁判長は疑問を呈した。

「もしかしたら酒井さんの理解能力が低いからかもしれないじゃないですか」

この「酒井さん」というのは、土木調査グループマネージャーだった酒井氏を指す。2008年6月10日に社内で開かれた会議で、原子力・立地本部の副本部長だった武藤氏は酒井GMから、福島県沖の日本海溝近辺で巨大な津波地震が起き得るとの地震本部の長期評価の内容や福島第一原発の津波対策の提案について説明を受けた。

法廷での武藤氏の供述によれば、次のような問答があったという。

武藤氏「一体その、どうして地震本部はそういうことをおっしゃったんですか」

酒井氏「よく分かんないです。根拠は分かりません」

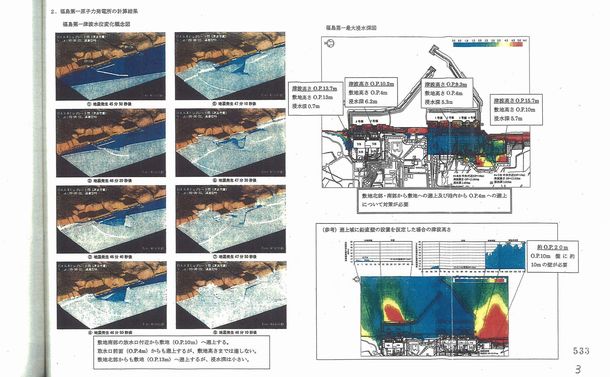

会議では、地震本部の長期評価に基づいて計算したところ、福島第一原発では主要建屋の敷地の高さ10メートルを大幅に超える津波が来襲する可能性があるとの結果が出たと報告された。ところが、武藤氏によれば、会議は、地震本部の長期評価の見解の根拠は一体何なのか、計算の信頼性はどうなのか、という話に終始し、配布資料に「対策工に関する概略検討」が盛り込まれていたものの、そこまでは話がたどりつかなかったという。

東京電力社内で2008年6月10日に開かれた会議で示された資料。政府地震本部(推本)の予測した津波によって福島第一原発の敷地が浸水する可能性が図示されている=原子力規制委員会が情報公開法に基づき筆者に開示した大阪避難者訴訟の丙B第268号証の4(株主代表訴訟では甲297の4)の資料109から抜粋

東京電力社内で2008年6月10日に開かれた会議で示された資料。政府地震本部(推本)の予測した津波によって福島第一原発の敷地が浸水する可能性が図示されている=原子力規制委員会が情報公開法に基づき筆者に開示した大阪避難者訴訟の丙B第268号証の4(株主代表訴訟では甲297の4)の資料109から抜粋朝倉裁判長が補充尋問で切り込んだのはそこだった。

酒井氏が「根拠がよく分からない」と言うのは、単に、その酒井氏の理解能力が低いからに過ぎない可能性がある。そもそも酒井氏は地震学の専門家ではない。本人の刑事公判での証言によれば、工学部土木工学科卒で、大学では地盤工学や岩盤力学を専攻していた。武藤氏に比べれば詳しいだろうが、地震の発生の機序を専門としていたわけではない。ならば、酒井氏ではなく地震学の本物の専門家に話を聞いてみようとか、長期評価そのものを読んでみようとか、何らかの裏付けを見ようと思わなかったのかと、朝倉裁判長は武藤氏に問いただした。

武藤氏は「そこは、社内の担当が分からないと言うんであれば、それは社外の専門家のご意見聞かなきゃしようがないだろうというふうに私は思いました」と答えた。だから土木学会に長期評価の扱いについて研究を依頼したという主張なのだろう。すると、朝倉裁判長は「そこなんだけれども」とそれを引き取り、

・分からないことを専門家に聞いて教えてもらうこと(非専門家が理解できないことを専門家に聞く場合)

・専門家の見解について専門家同士で検討させること(非専門家だから分からないというのではなく、専門家同士で議論させないと正しいかどうか分からないような場合)

この二つは次元がまったく違う話だと指摘した。

「分からない」というのにも次元がある。地震学者は根拠を分かっているけれども、武藤氏や酒井氏がそれを理解できていないところがあるというだけの次元のことだったのか。それとも、地震学者たち自身も根拠を分からずに、つまり、根拠なしに長期評価を出したという「何かよっぽど変」な次元のことだったのか。どちらの次元だったのか。

武藤氏は2008年7月31日の再度の会議で、前者の次元の話ではないこと、すなわち、「自分たちが理解できていないことがあるから『分からない』というだけの話」ではないことを確認するプロセスを経ることなく、つまり、そうであるに過ぎない可能性を差し置いて、専門家中の専門家の見解(地震本部の地震学者たちの長期評価)について、別の分野の専門家(土木学会)に何年もの歳月をかけて組織としてその扱いを研究させる、という方針を決めた。

それはすなわち、地震本部(推本)の地震学者たちが根拠なしに長期評価を出したという「何かよっぽど変」な次元のことだった可能性を前提に武藤氏の判断は下されたように見える。

「あなたから聞く酒井さんの話によると、何か推本がバカみたいじゃないですか」

朝倉裁判長はそう言い放った。

「だって根拠が分かんないのに何かとんでもないことを言い出して」

ふつうに考えればおよそあり得ないような可能性を前提に武藤氏の判断は下されたように見えるが、ほかに可能性があるとしたらそれは何か。

気を取り直すように朝倉裁判長は「そうすると」と前置きし、最後の質問を口にした。

――それがどのぐらい根拠があるかどうかは別にして、何か変えるときには、土木学会で正式に検討してもらうプロセスが、保安院との関係上、社内的に必要だったと、こういうことなんですか。

すると、武藤氏は、その質問の趣旨をなかば肯定するように答えた。

「津波というのは、隣の発電所がどういう評価やってるかということも大いに関係してくるんですね」

武藤氏によれば、地震はその発電所に固有の問題だが、津波については近隣の発電所と「お互いに関係する」。だから、東京電力だけで想定を変更することはできず、日本原電や東北電力と調整する必要がある、ということなのだろう。

活断層対策はその発電所の敷地内の狭い範囲で議論される問題だが、津波が来るかどうかは、同じ海に面しているのなら百キロ離れていても同じ問題を抱えているということができる。福島第一、第二原発から見て「隣の発電所」というのは、南では原電の東海第二原発であり、北では東北電力の女川原発である。

つまり、武藤氏は、地震本部の長期評価に「どのぐらい根拠があるかどうかは別」として、その扱いを東電単独で決められないから、歳月をかけても、原電、東北電力などが顔をそろえた場で議論する必要がある、という、いわば本音を口にしたのだ。これは東電の経営判断であるようでいて、実は、そうではなく、各社の検討・調整に下駄を預けている。

つまり長期評価の見解が正しいものなのかどうか、根拠があるものなのかどうかは、「土木学会」での同業他社との調整に委ねるとの武藤氏の判断にあたって、二の次の話だったのだ。電力会社の都合に関係なく、調整中にも津波は来うる。にもかかわらず、長期評価の見解が正しく、土木学会での検討期間中に福島第一原発に大津波が来襲するかもしれないリスクについて、武藤氏は根拠なく、いわば切り捨ててしまったのだ。

朝倉裁判長の追及に対して、武藤氏はそれを図らずも認めてしまった。尋問調書を精査した結果、私にはそう思える。

このように武藤氏の本音に迫ることができたのは、おそらく、判決主文を書く権限を持つ裁判長による尋問だからだったのだろう。原告訴訟代理人の弁護士の質問ならば、武藤氏は、通り一遍の返答でお茶を濁しただけだっただろうが、裁判長の質問には本音レベルで答えざるを得なかった。当事者のその後の運命を決する権限を持つ人間による追及だから真相に迫れる。私はそう思った。

この2008年夏の意思決定の後、武藤氏は、武黒氏の後任の副社長兼原子力・立地本部長に就き、2011年3月、福島第一原発事故への対応にあたった。そのとき土木学会の検討は終盤に差し掛かっており、地震本部(推本)の見解を採り入れる方向でほぼまとまっていたが、すでに手遅れだった。

ここまで示してきた事実関係の詳細について、東京電力が自発的に公表したことはこれまで一度もない。

東電事故調の2012年の報告書、東電の新経営陣による2013年の「総括」に、鍵となるべき事実関係、すなわち、2008年に土木調査グループがその総意として「福島第一原発を新しい耐震指針に適合させるためには長期評価の見解を採り入れて津波対策工事を実施する必要がある」と判断していた事実の記載は見当たらない。

それどころか、東京電力は今も、福島事故前の津波対策について、「それぞれの時点における科学的・専門的知見等を踏まえ、必要な津波対策を適切に講じてきた」と主張し続けている(東電株主代表訴訟の補助参加人第41準備書面19頁、2021年11月1日付)。

事故発生10年を前に第二次民間事故調によって昨年2月に発刊された『福島原発事故10年検証委員会 民間事故調最終報告書』で、私は「東京電力の政治学」の章を担当し、「今も教訓が十分に汲み取られておらず、そのため対策も十分ではない現状にある」と書いた。そのように断じることができたのは、東京地検が押収した資料によって、この原稿で指摘した事実関係を把握できたからだ。

不祥事から教訓を汲み取らず、対策不十分で再出発してしまう「癖」を根絶しなければ、失敗は繰り返されるだろう。

東京電力の柏崎刈羽原発でテロ対策の不備が放置されていた問題は昨年新たに判明し、社内のアンケートに対し、原子力部門の社員の27%が「正直に物を言えない風土」を感じていると回答した。これまで事故や不祥事のたびに繰り返し指摘されてきた組織風土・企業体質の問題はなお是正できていない。それを是正するような規制や監督も行われていない。

なぜ、この日本で原発事故が起きてしまったのか。なぜ、あのように三つもの原子炉が4日かけて相次いで炉心溶融に至るほどに事故は拡大してしまったのか。そして今、私たちはあの事故から学ぶべき教訓を学び尽くしたと言いきれるか。事故の原因や背景を問題なく是正できていると胸を張って言えるか。

私は、大学生時代の後半の2年間、原子力工学科に籍を置いてその空気を吸い、そのあと新聞記者として水戸、福島で勤務した者として、この11年近く、これらの疑問を常に頭に置いてきた。

この間、事故の原因を探る調査が様々に行われた。私自身、同僚記者たちとともにその取材・報道に参加した。朝日新聞の先輩であり、上司でもあった船橋洋一氏の主宰する「民間事故調」にも関わった。

2011年3月に事故が発生して3カ月弱後に政府事故調が発足し、その年の秋には民間事故調、暮れには国会事故調がスタートした。東京電力自身も社内に事故調を設け、その活動を終えた後には「総括」にも取り組んだ。2012年夏には日本原子力学会が事故調を設立した。これらの事故調の報告書はそれぞれ、事故の経緯に関する事実関係を明らかにし、また、背景事情に幅広く目配りしており、それぞれ有用であることは間違いない。しかし、いずれも、1年弱から2年余という短期間で活動を終え、多くの論点について掘り下げが浅い内容にとどまったのも事実だ。

本稿で取り上げたような土木調査グループの技術者たちの認識は、これらの報告書にまったくと言ってよいほど反映されていない。金戸主任、高尾課長、酒井GM、それぞれ認識は異なっており、上層部の認識とも大きな相違があったのに、たとえば、東電の事故調の報告書はそれらを捨象し、おそらく武藤氏、吉田氏ら上層部の認識を下敷きにして書かれている。個々の東電社員の認識の状況が明らかにされていない点は、津波対策見送りの経緯についてだけでなく、事故発生当初の対処に関する記述についても、あてはまる。

そうした欠点を補完したのが、責任追及の手続きと柏崎刈羽原発の地元自治体・新潟県による検証である。

新潟県は、福島原発事故が発生する前から原発の安全性について検証を続けていたが、2012年3月に、泉田裕彦(いずみだ・ひろひこ)知事のイニシアティブで福島第一原発事故を対象にした検証に本格的に取り組み始めた。たとえば2015年8月31日、新潟県は、「2011年3月11日午後3時37分に全交流電源喪失となった時点で、1号機の非常用復水器が止まっていると思っていた人はいなかったのか、その場(中央制御室)にいた全員の当時の認識を示すこと」を東京電力に要求した。東電は「追加聞き取り調査」を行い、その結果を15年11月25日に新潟県に報告した。その内容は衝撃的だった。

1号機の中央制御室で運転員や当直副主任は非常用復水器の停止を全交流電源喪失直後の早期から知っていたのだ。ところが、同じ中央制御室にいた当直長や当直主任にその認識は伝わっていなかった。所長だった吉田氏や本店はこれを知らず、非常用復水器が作動しているものと誤認し、そう思い込み、対処の優先順位を誤った。世間への東電の発表も、それを受けての報道も、事実と異なる内容となった。

政府事故調や国会事故調、あるいは、東電自身ではなくて、新潟県が、このような重大な真相を明らかにすることができたのはなぜか。それは、東電の生命線ともいえる柏崎刈羽原発の再稼働にあたって、新潟県がそれを認めるかどうかを決する実質的な権限を握っているからであろう。だから東電は新潟県の求めに応じ、各運転員の認識について調査せざるを得なかったのだろう。

不十分な事故調査を補って余りある役割を果たしたのは、民事・刑事の責任追及である。

2012年3月、脱原発の運動に長年取り組んできた東京電力の株主によって武黒氏、武藤氏ら旧経営陣を相手取った株主代表訴訟が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください