戦争とメディア

2022年06月14日

私の夫は、フリーランスの戦場ジャーナリストだった橋田信介。「だった」と過去形で書いた。彼は2004年、イラクでイスラム反米武装勢力の手で殺害された。61歳だった。その時、彼の甥(おい)小川功太郎も犠牲になった。

あれから18年。橋田がそのイラク取材に出かける前に書いたと思われる遺書の一節を、改めて思い起こす。

「私の人生は楽しかった」

彼の取材アシスタントとして戦地や紛争地を共にめぐった私にとっても、彼との生活はあまりに面白かった。しかし、そこには命の危険と隣り合わせという厳然とした現実があり、本人や家族の葛藤、悲しみもある。そうした報道の裏側は、「私」を排した冷徹な戦地報道からはなかなか見えてこない。1972年からのベトナム戦争取材以来、戦場取材30年以上だった橋田と違い、私に語れることは多くない。だが、ときに彼と共に現場を歩き、その背中を見、共に語り合ってきた私にも、もしかしたら綴(つづ)れる何かがあるかもしれない。その「何か」とは、ジャーナリストの本能のようなものである気がしている。

今、ロシアがウクライナを蹂躙(じゅうりん)している。これはジェノサイドだ。多数の遺体が発見されたブチャやマリウポリ、キーウ(キエフ)などの惨状の一端が刻々と伝わってくる。私たちは日本にいながら、その悲惨な状況を目にし、耳にしている、そして、憤っている。しかし、カメラで写されていないもの、テレビに映し出されていないことも多いと感じている。

キーウで地下シェルターとして使われたホテルの地下駐車場。各国メディアの記者がいた=2022年2月24日

キーウで地下シェルターとして使われたホテルの地下駐車場。各国メディアの記者がいた=2022年2月24日ブチャなど過酷な現場に入った親友の報道カメラマン宮嶋茂樹さんの発信を見ていると、3月時点では、現地に入ったジャーナリストはフリーランス、それも年寄りばかりだったとか。彼らは「覚悟」ができているのだろう。「若い人を死なせてはいけない。だが、自分は万一死んでも、それはそれで本望だ」と。

このウクライナとロシアの戦争を含め、多くの戦争は、為政者の思惑によって起こされたものばかりだ。そうした「大きな政治」の結果が、悲惨な「現場」をつくる。そして、そこにこそ戦争のリアルが存在しているのだ。「大きな政治」に惑わされることなく、現場をこの目で見て、真実を伝える。そのためにジャーナリストは現場に行く。現場に行って初めて見えてくるもの、聞こえてくるものがある。目を凝らし、耳をすまし、背景を探り、取材・撮影する。公式発表を伝えるだけならば、町内会の回覧板と同じなのだ。

戦場を目指すジャーナリストの本能や覚悟の一端を、私たち家族の姿を通して伝えてみたい。

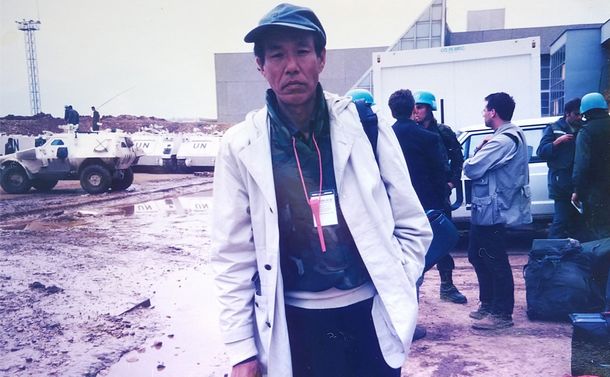

1993年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の取材でサラエボに入った橋田信介。防弾チョッキを着ている=橋田幸子さん提供

1993年、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の取材でサラエボに入った橋田信介。防弾チョッキを着ている=橋田幸子さん提供それは襲撃というより、人違いといった方がよい悲劇だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください