プラットフォームは敵か味方か(中)

2022年10月20日

オンラインでの取引やデジタルサービスは、日常生活に欠かせないが故に、その付き合い方について考えることは意味があろう。オンラインプラットフォーム(以下、プラットフォーム)は、様々なユーザーを結びつける場を提供することにより、取引やコミュニケーションを可能にし、多大な便益を私たちの社会にもたらしている。他方、プラットフォームのビジネスモデルも一様ではないが、近年、ビジネスユーザーとプラットフォームとの取引関係において、一部のプラットフォームの経済的地位がますます強固になっていることに着目した法律の運用や立法が、世界的に展開している。経済力を持ったプラットフォームに対して、欧州の動向に触れながら、どのような法的ルールがあり、また必要とされるのかを考えてみたい。

プラットフォームは、ユーザーが多いほど、便益も高まるのであり、独占的なプラットフォームが生まれやすい特性を内在する。そして、プラットフォームが、ユーザーのアクセスをコントロールする門番の役割を果たすゲートキーパーとしての地位を獲得するに至った場合、ユーザーがプラットフォームの持つ仲介力に依存する傾向は、ますます顕著である。このようなプラットフォームへのビジネスユーザーの依存の問題は、第一に、プラットフォームが取引条件を一方的に決めていること、第二に、プラットフォームのランキングが参加企業のビジネスの成否を左右することに端的に表れる。

プラットフォームが、提供するサービスの取引条件を、一方的に決めていることに着目したルールが制定されるようになった。ビジネスユーザーは、プラットフォームに対して、取引条件が不透明であるなどの不満を持っていることが、調査で明らかになってきたのである。

欧州では、世界で初めて、プラットフォームとビジネスユーザーとの間に存在する経済力のアンバランス、取引上の不均衡を是正することを意図し、プラットフォームとビジネスユーザーの間の取引の枠組みを定める、いわゆるP2B規則(EU規則2019/1150)が制定されている。プラットフォーム側によって一方的に決められている取引条件は、取引相手であるビジネスユーザーに対して、予測が可能でなければならないし、明確で理解しやすく、かつ常時入手できる必要がある。また、取引条件の変更・中止には、一定の合理的期間を要すること、その理由を相手方に明らかにすること等が定められ、取引条件の透明性・公正性を確保することを目的とする。プラットフォームが一方的に不透明な取引条件を決めている場合、ビジネスユーザーが、一方的に不利益を受けることにつながりかねない。

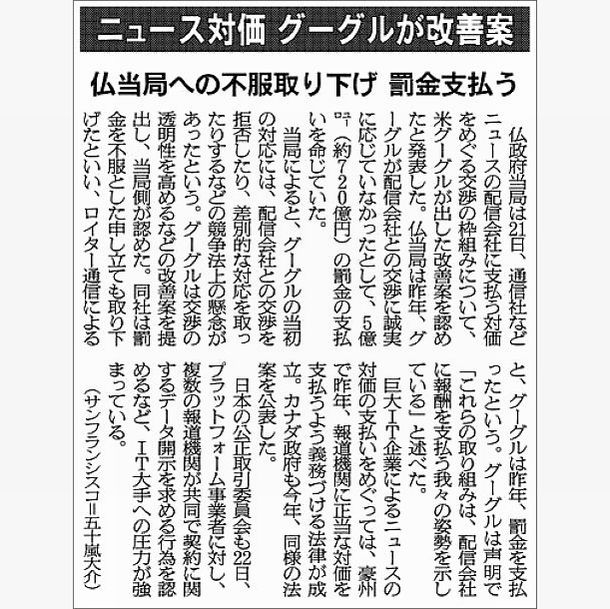

ニュースの対価支払いをめぐる交渉の透明性を高めるなど改善案をグーグルが提出したことを伝える記事=2022年6月24日付朝日新聞紙面から

ニュースの対価支払いをめぐる交渉の透明性を高めるなど改善案をグーグルが提出したことを伝える記事=2022年6月24日付朝日新聞紙面から日本においても、デジタルプラットフォーム取引透明化法が制定されている。欧州では、プラットフォームとビジネスユーザー間の取引の不均衡等を是正するためには、透明性を中心としたルールだけでは不十分であると考えられ、デジタルマーケット法が制定されており、また、EU加盟国の競争法(日本でいう独占禁止法)の改正等を行い、プラットフォームの一方的行為を規制するルールの設定が多方面で強化されている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください