政治報道は変わったか(5)

2023年01月19日

政治報道の評判が悪い。決まり文句の羅列で新味がない、政権べったりで批判精神がない、政策の中身が伝わらないといった不満が続いている。40年近く政治記者を続けている身としては、情けない限りだが、残念ながら多くの批判は的を射ている。とはいえ、権力に肉薄して内実を伝えていくことは民主主義の中で絶対に欠かせない仕事だ。私の取材経験を踏まえて、政治報道のどこに問題があるのかを分析しつつ、改善の道を探ってみたい。

政治報道への不満や不信は大別して三つあると思う。

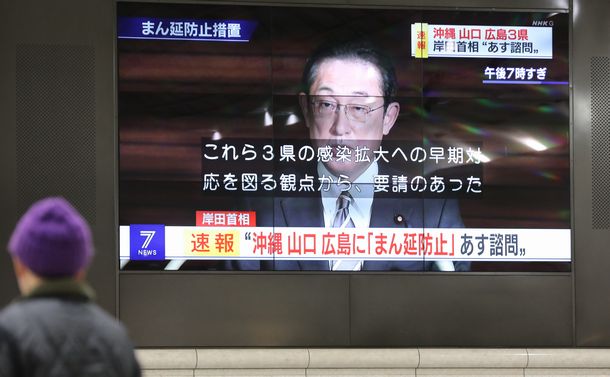

大型ビジョンに映される岸田文雄首相の会見=2022年1月6日、広島市

大型ビジョンに映される岸田文雄首相の会見=2022年1月6日、広島市第一に、記事やリポートの表現や言い回しに決まり文句が多く、陳腐であること。「思惑絡みの綱引き」「先行きは不透明」といった言葉が並ぶ。内容空疎な「いかにも政界用語」が出てくると、読者や視聴者は辟易(へきえき)としてしまう。

第二に、政権への批判精神が欠けていること。テレビで放映される首相の記者会見でも、政治記者から発せられるのは通りいっぺんの質問が多い。その聞き方も「お考えをお聞かせください」といった調子だ。政治ジャーナリストたちがテレビなどで政権の言い分を無批判に垂れ流す姿に、あきれてしまう読者や視聴者は多い。

第三に、政治報道の多くが「派閥領袖(りょうしゅう)が誰と会った」など永田町の政治家たちの合従連衡に充てられ、政策の報道が不十分であること。少子高齢化が進み、経済の低迷が続き、国際情勢が大きく変化している中で、政治報道が社会保障や経済、外交などの報道を展開できていないことは深刻な反省点である。

政治報道がつまらないのは、今に始まったことではない。経緯を振り返ってみよう。

私が朝日新聞で政治取材を始めた1985年、世界では米国とソ連が向き合う東西冷戦が続いていた。日本国内ではその代理対決である自民党対社会党の「55年体制」だった。ただ、実際には自民党による一党支配だった。大蔵省(現財務省)を中心とした霞が関の官僚群と財界を加えた「政官財」の体制は強固だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください