戦争の「盾」~ジャーナリズムの責任~(2)

2023年03月23日

昨年末、タレントのタモリがテレビ番組で来たる2023年について問われ「新しい戦前になるんじゃないですかね」と発言したことが話題になった。「戦前」といえば1930年代。当時のジャーナリズムが、戦争に突き進む軍部の暴走を止められなかったのはなぜなのか。昭和史に詳しいノンフィクション作家の保阪正康さんに聞いた。

――日本のジャーナリズムが国家権力と相対した歴史について教えてください。

保阪 まず明治時代について述べたいと思います。明治初期の言論には、草創期の活力があり、政府批判も活発だったからです。昭和戦前期にはジャーナリズムはほぼ「全滅」し、新聞などのメディアが国家の宣伝媒体と化してしまいました。

幕藩体制が崩壊して明治政府ができた際、「賊軍」とされた東北各藩では、薩長閥による「官軍」に従って官職を得るのをよしとしない人々が、各県の地方紙で政府批判の主張を展開しました。

のちに政治家となる若き尾崎行雄(咢堂〔がくどう〕)は明治12(1879)年に「新潟新聞」(現在は新潟日報)で、またのちに首相となる犬養毅(いぬかい・つよし)は明治16年に「秋田日報」(現在は秋田魁新報)で、それぞれ主筆として社説を執筆。のちの首相の原敬(はら・たかし)や犬養、尾崎は「郵便報知新聞」(現在は報知新聞)の記者だったことがあります。

――明治政府はどう対応したのですか。

オンラインでのインタビューに答える保阪正康さん=2023年2月2日

オンラインでのインタビューに答える保阪正康さん=2023年2月2日保阪 政府は明治8(1875)年に新聞紙条例を、また明治20年に保安条例をつくり、自由民権運動や、新聞による政府批判の言論を弾圧しました。

明治政府は「富国強兵」などのスローガンを打ち出してはいましたが、日本という国をどのような方向に導くのか、明確な基本方針を持っていませんでした。

自由民権運動を主導した板垣退助や後藤象二郎らが唱えた「民権国家」となり、市民社会をつくる選択肢もありました。欧米のように植民地経営により豊かになった本国で、市民社会や民主政治を進める方法もあったでしょう。

しかし結局、日本は欧米の帝国主義を後追いする道を選びました。近隣のアジア諸国を侵略して領土を拡大し、植民地とすることで権益を得ることにしたのです。その手始めとなったのが、日清戦争でした。

日清戦争は、朝鮮の混乱をめぐって日本と清国(のちの中国)が衝突し、明治27(1894)年に起きた戦争です。日本は朝鮮半島と中国東北部の遼東半島を占領し、明治28年の下関条約により国家予算の約3倍もの巨額の賠償金を清から得ました。ところがロシア、ドイツ、フランスによる「三国干渉」を受け、得たばかりの遼東半島を手放すことになります。

――当時の新聞の姿勢は。

保阪 徳富蘇峰は明治23(1890)年に「国民新聞」を創刊した当初は、平民主義を掲げ、国粋主義を掲げた陸羯南(くが・かつなん)の「日本新聞」と対立していました。しかし徳富は、三国干渉に衝撃を受けて民権派から国権派に転換。政府批判を抑えて、山縣有朋や桂太郎ら政治家との結びつきを強めます。

明治37(1904)年に起きた日露戦争で国民新聞は、「都(みやこ)新聞」(1942年に国民新聞と合併して「東京新聞」に)などとともに戦争をあおって、部数を大きく伸ばしました。新聞経営者にとっては、戦争で新聞が売れることを学んだきっかけとなりました。

日清戦争では賠償金を得た一方、日露戦争では、明治38年のポーツマス条約によって遼東半島や南樺太などの権利を得たものの、賠償金が得られませんでした。朝日新聞などが条約を批判し、不満を募らせた群衆により「日比谷焼き打ち事件」が起こります。国民新聞は桂内閣を支持し、条約に賛成したため、御用新聞と目されて焼き打ちされました。

日露戦争に対して反対の論調を張った新聞もありました。しかし多くは読者の支持を失い販売部数が落ちたため、次々と賛成に転じていきました。

「大阪毎日新聞」は当初、戦争反対でした。本山彦一社長は「新聞紙も商品である。経営を独立させなければ言論の独立は守れない」と説いたことで知られていますが、部数減には勝てず、戦争賛成に転じました。

黒岩涙香(るいこう)が創刊した「万朝報(よろずちょうほう)」も非戦論を唱えましたが、世論が戦争賛成に傾き、部数が落ちたため、主戦論に転じざるを得ませんでした。社論転換に反発し、左翼思想家の幸徳秋水や堺利彦が万朝報を退社して明治36(1903)年に平民社を結成。週刊の「平民新聞」を創刊して非戦論を展開しました。しかし当局の弾圧を受けて日露戦争終戦後の明治38年に解散、平民新聞も廃刊になります。キリスト教思想家の内村鑑三も万朝報を退社し、宗教者として非戦論を説きました。しかし多くの新聞は戦争に協力し、国家の宣伝役に転じていったのです。

大正3(1914)年には第1次世界大戦が起きました。日本にはそれほどのダメージがなかった一方、ドイツやフランスなど欧州各国は大きく傷つきました。兵隊だけでなく民間の非戦闘員を含めて約1千万人ともいわれる犠牲が出た。戦争は、国家全体が戦時体制をつくらないと勝てない「総力戦」となったのです。

のちに首相となる東條英機は大正7(1918)年の終戦後、ドイツに駐在しました。ドイツの敗因について東條は、兵隊が前線で戦っている時期に、後方では戦争反対のデモが起きていたことが原因だと考えた。国民世論を駆り立て、戦争に反対する批判的な意見を弾圧する体制が戦争遂行には必要だと学んだのです。

――昭和初期に新聞が戦争賛成に転じていった経緯を教えてください。

保阪 転換点の一つは満州事変です。大日本帝国の関東軍は、昭和6(1931)年9月に柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破しました。この「柳条湖事件」をきっかけに満州を占領し、翌昭和7年に「満州国」建国が宣言されます。

満州事変直前、軍部が「満州、蒙古は日本の生命線」として武力解決をにおわせました。多くの新聞が軍部を支持する中、「朝日新聞」は軍部を批判し軍縮を主張しました。ところが在郷軍人会による不買運動に苦しめられた朝日は、柳条湖事件直後から軍部支持に社論を転換。事件を「中国兵のしわざだ」とする軍部の宣伝を追認していきます。

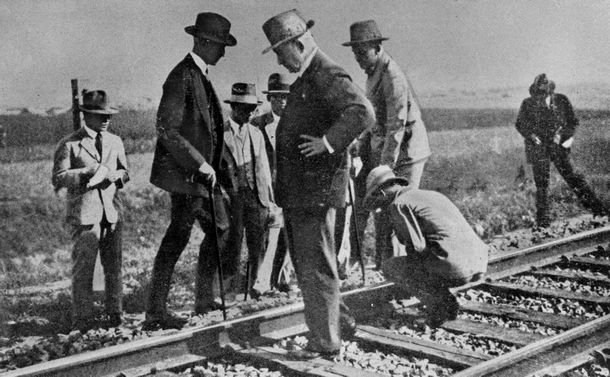

「満州事変」のきっかけになった爆発があったといわれる奉天(現在の瀋陽)・柳条湖付近の満鉄線路を調べる国際連盟調査委員会のリットン委員長=1932年撮影

「満州事変」のきっかけになった爆発があったといわれる奉天(現在の瀋陽)・柳条湖付近の満鉄線路を調べる国際連盟調査委員会のリットン委員長=1932年撮影 国際連盟は英国人リットンを代表とする調査団を派遣して、昭和7年に報告書を発表。国際協調の道を再び受け入れるよう日本に説きました。ところが国内132の新聞社は「満州国の存立を危うくするような解決策は断じて受け入れるべきではない」という共同宣言を発表。国連に対する国民の反発をあおる記事を書いたのです。

昭和8(1933)年2月には国際連盟総会で、満州国を認めず日本軍撤退を勧告する決議案が採択されました。42カ国が賛成し、反対は日本だけでした。政府全権の松岡洋右(ようすけ)は勧告受諾を拒否して議場を退出。3月に国際連盟を脱退しました。

東京朝日新聞は「連盟よさらば! 遂に協力の方途尽く 総会、勧告書を採択し、我が代表堂々退場す」と松岡を称賛。4月に帰国した松岡は、人々の喝采を浴びました。しかし脱退により、日本は国際連盟の5大常任理事国という地位を捨てて、ある種の鎖国状態に入った。外国の情報が入らなくなってしまったのです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください