戦争の「盾」~ジャーナリズムの責任~(3)

2023年03月24日

岸田文雄政権は2022年12月に安全保障関連3文書を改定し、戦後日本が守ってきた専守防衛の方針を事実上見直した。「敵基地攻撃能力」あるいは「反撃能力」を日本が保有することを認め、米国製巡航ミサイル「トマホーク」を導入することを決めた。さらに首相は、2023~27年度の5年間の防衛費を総額約43兆円とするよう防衛大臣と財務大臣に指示し日本の防衛費は「GDP比2%」の規模へと大幅に増大する方向だ。岸田政権は自民党の保守本流とされる宏池会の政権だ。経済重視・軽武装のハト派、リベラル、護憲路線で知られる派閥の政権がなぜこのような政策にカジを切ることになったのか。世界はこの日本の政策転換をどう受けとめるのか。米国を代表する日本政治の研究者で、日本の安全保障について長年多角的に研究をしてきたマサチューセッツ工科大学(MIT)のリチャード・サミュエルズ教授に聞いた。

――長年日本の安全保障政策を研究し、40年以上にわたって日米の政治家や実務者とも交流を続けていますが、岸田政権による日本の安全保障政策の転換をどう見ていますか。

サミュエルズ ご存じの通り、国際関係を研究するためには、バランス・オブ・パワー(勢力均衡)が非常に重要な概念です。しかし、国際政治や国際関係における大国間、国と国の間の勢力均衡だけでなく、自民党の派閥政治を研究する上においても、バランス・オブ・パワーはとても重い意味を持ちます。

MIT教授のリチャード・サミュエルズさん=2018年12月、米国マサチューセッツ州のMITで、筆者撮影

MIT教授のリチャード・サミュエルズさん=2018年12月、米国マサチューセッツ州のMITで、筆者撮影――派閥が重要だというと、まるでいまから70年近く前に成立した自民党の一党優位が続いた55年体制時代のようですが。

サミュエルズ 55年体制が完全に崩壊したと宣言するのは時期尚早でしょう。結局、ここ最近の自民党は非常に堅固な政権を誇っています。しっかりと自民党の派閥について考察し、研究することは重要です。このことについては後で詳しくお話ししますが、21世紀の現在における自民党は「吉田茂」的な自民党というよりも、「安倍晋三」的な自民党です。その上で、もともとは「吉田茂」的な保守本流の自民党政治家である岸田文雄首相は、国際関係と自民党内の両方におけるバランス・オブ・パワーを同時に体現する存在になった、ある意味で進化を遂げたといえるでしょう。

特に安全保障と中国に関する岸田首相の見解について考えると、「進化」がキーワードになります。岸田首相は時間的、思想的にかなりの距離の旅を経て、官邸の頂点に立っているのです。

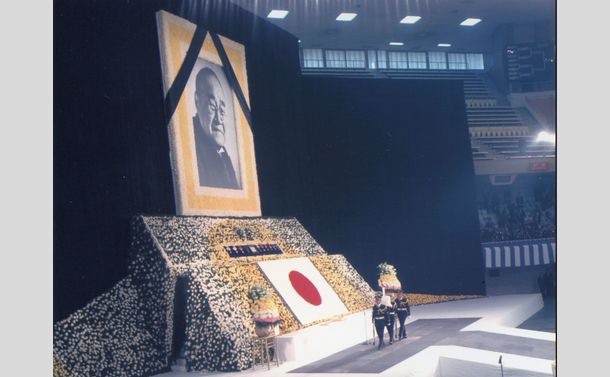

吉田茂元首相の国葬。戦後初の国葬だった=1967年10月31日、東京千代田区の日本武道館

吉田茂元首相の国葬。戦後初の国葬だった=1967年10月31日、東京千代田区の日本武道館――具体的には岸田首相はどのように変化をしたのでしょう。

サミュエルズ 2021年に岸田氏が菅義偉前首相の後継者として自民党総裁選に立候補することを表明したとき、岸田氏は安倍元首相からの全面的な支持を受けることができませんでした。それはやはり当然だったと思います。宏池会出身の岸田氏は日本の保守政治の地形図の中で、安倍晋三氏とは異なる地域の出身で、安倍ブランドともいえる「軍事的リアリズム」とは遠い存在でした。

しかし、岸田氏は軍事的リアリストではなくても政治的リアリストであり、党内のバランス・オブ・パワー政治を確実に理解し、党内の右翼グループを守ることでそうした政治状況に適応してきたのです。

――それが安全保障政策に大きく影響をしたのでしょうか。

サミュエルズ 少し前までは、日本で政治家をめざす者にとって安全保障問題の議論をすることは危険な「第三のレール」つまりうっかり触れてしまうと感電してしまうような、物議を醸し非難されるような政策テーマでした。しかし、それを変えたのが安倍元首相でした。安倍元首相は、辛抱強く、かつ粘り強く、安全保障問題に対する日本の世論の重心を移動させようとし、実際にそれにある程度成功しました。安倍元首相が史上最長となった政権を終えて退陣する頃には、東アジアのバランス・オブ・パワーの変化、すなわち中国の台頭と米国の相対的な衰退(それに伴う米国の信頼性への懸念の高まり)は、ほとんどの日本人にとって明白になっていました。

それに伴い、日本の政治における安全保障の重要性も高まってきました。このことは、2021年の菅前首相の後継者を決める自民党総裁選挙において、十分に明らかになっていました。 菅氏の後継を争っていた4候補のうち、岸田文雄氏、高市早苗氏、河野太郎氏の3人は、防衛問題を重視する姿勢を見せていました。そうではない唯一の候補者に見えた野田聖子氏は最下位になりました。明らかに安全保障に関する日本の世論は変化し、より現実的で幅広い安全保障をめぐる議論が展開されるようになったといえるでしょう。

――自民党総裁選で総裁に選出されたときから、岸田首相は大きく安全保障政策を転換すると予測していましたか。

安倍晋三元首相の国葬=2022年9月27日、東京都千代田区の日本武道館、代表撮影

安倍晋三元首相の国葬=2022年9月27日、東京都千代田区の日本武道館、代表撮影サミュエルズ いいえ、当初は、総裁選で当選した岸田氏が、対中国政策や安全保障に関する立場をこれほど大きく変えるとは思えませんでした。岸田氏は、中国が日本にとって最大の貿易相手国であることを有権者に苦労して訴えていました。そして岸田政権は北京との関係を安定させるために努力すると宣言しました。彼はまた、党幹部として中国寄りとされる茂木敏充氏を幹事長に起用し、中国寄りの林芳正氏を外務大臣として入閣させました。林氏は外相就任まで日中友好議員連盟の会長を4年務めていました。

しかし、政治的リアリストである岸田氏は、少なくとも自民党総裁としての任期中に効果的な政治を行うには、党内の安倍派の支持が必要であることを理解していました。したがって、彼はより保守的な党員によって主張されてきた一連の安全保障政策に全面的に加わっていきました。岸田首相の最初の予算案は、安倍元首相らが求めていた防衛関連予算を国内総生産(GDP)比2%とするという目標に傾き、岸田政権は、戦後日本の長年のドクトリンである「専守防衛」原則の修正を受け入れる意向をも示唆し始めました。

――2022年の年末からは矢継ぎ早に安全保障政策を転換させたように見えます。

サミュエルズ 2022年12月に、岸田内閣はいわゆる安全保障3文書を改定し、日本の新たな優先事項を内外に示しました。3文書は外交・防衛の基本方針となる「国家安全保障戦略」(2013年につくられて以来初めての改定でした)、今後10年間の防衛方針を定めた「国家防衛戦略」(旧・防衛大綱)、実際の装備取得計画と自衛隊の体制を盛り込んだ「防衛力整備計画」(旧・中期防衛力整備計画)の文書でした。

この三つの安全保障文書を総合して考えると、日本の安全保障政策は、経済優先の「吉田ドクトリン」(岸田氏のルーツであるハト派の保守本流はこれを尊重していました)から「安倍ドクトリン」と呼ばれるべき軍事的リアリズムの一形態に取って代わられることが確実だと考えています。

――中国やアジア諸国の中にはこうした安全保障政策の転換を日本における「軍国主義の復活」ととらえて反発する動きも出るのではないでしょうか。

サミュエルズ 当然、そのようにとらえて公然と反対し、日本を非難する国もあるでしょう。なぜなら、そうすることが、国内向けには彼らの利益になるからです。しかし、この点を強調し、日本を批判しすぎることは、より大きな世界では逆効果になることを忘れてはいけないと思います。 おそらく世界の多くの国々は、中国が「日本が再軍国主義化して脅威になっている」と主張するのを聞くことになるでしょうが、中国自身の驚異的で急激な軍備増強そのものが多くの日本人をそれまでの平和主義的なハト派のドクトリンから揺り動かしてしまったかもしれないということを北京が認めることはないでしょう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください