国家機密とジャーナリズム

2023年03月31日

表題のトピックを語るのに、いわゆる「ペンタゴン・ペーパーズ事件」を引き合いに出すのはあまりにも定石に過ぎるかもしれない。「なんだ、またかぁ」と思われる向きもいるだろう。ベトナム戦争の長期化に揺れる、激動の1960年代末期アメリカも徐々に私たちの記憶から遠のきつつあり、この事件の衝撃も薄らいでいく中、数年前に、スピルバーグが映画化して話題になったこともあるので、やはりここは同事件を素材に語ることをお許しいただきたい。

「西山事件(外務省機密漏洩事件)」を引き合いに出すことも同様だろう。ペンタゴン・ペーパーズ事件と同時期、沖縄返還協定で揺れる70年代初頭の日本もまた徐々に遠くなりつつあるが、国家機密を入手した毎日新聞の西山太吉記者(当時)も、近年、立て続けに「遺言」や「最後の告白」を上梓されておられるので、これもここで取り上げないわけにいかないだろう(*)。

というわけで、〝飽きた〟と言われようが、〝お約束〟と揶揄されようが、歴史の流れの中でその輝きを完全に失うことなく、依然として、間欠的に、そして装いも新たに映画や書籍となって、世情に浮かび上がってくる、この二つの重大事案を使わせていただくことにする。ただ、従来とは少し違った角度を強調しながら語るつもりなので、しばらくお付き合い願いたい。

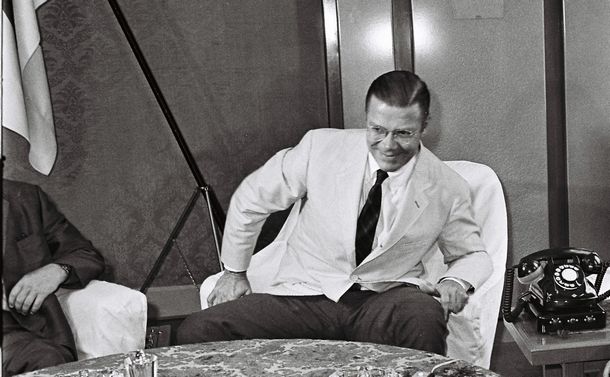

ペンタゴン・ペーパーズとは、長期化するベトナム戦争の泥沼にはまり込んだ60年代後半、ジョンソン政権で国防長官を務めていたロバート・マクナマラが徐々に軍事介入に懐疑的になり、部下に命じて極秘裏に作成させたものである。1945~67年に至る介入の過程を膨大な機密文書とともに整理したもので、全47巻7000頁に及ぶ。そこには、秘密工作の数々、フランスの植民地奪還に加担するアメリカの帝国主義的行動、介入に対する曖昧な態度等が記されており、とりわけ、政府がアメリカ国民に語ってきたことと全く異なる介入の実相が描かれていた。

ペンタゴン・ぺーパーズの主役の一人であるロバート・マクナマラは米国防長官の後、世界銀行の総裁も務めた=1968年6月17日、東京・霞が関の大蔵省

ペンタゴン・ぺーパーズの主役の一人であるロバート・マクナマラは米国防長官の後、世界銀行の総裁も務めた=1968年6月17日、東京・霞が関の大蔵省当時、ランド研究所に勤務していたダニエル・エルズバーグは、政府職員だったころ、このペンタゴン・ペーパーズの執筆に携わったことのある人物であったが、ベトナム戦争のハンドリングを選挙のために利用することだけを腐心した歴代大統領たちが、国民を欺き、若者を大義なき戦争に動員し続けていることを阻止するため、この機密文書を無断で持ち出した。エルズバーグは、国務省職員としてベトナムを従軍視察した際に知遇を得たニューヨーク・タイムズのニール・シーハン記者にこの複写を渡し、曲折を経て、71年6月13日、同紙がこの機密文書を報道するに至ったのである(その後、翌14日に続報が掲載され、その後随時連載される予定であった)。

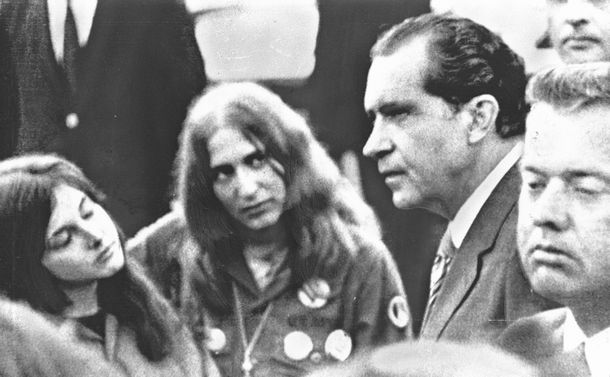

ニクソン政権は裁判所に掲載の差し止めをたて続けに求めたが、エルズバーグは先回りし、反戦活動家たちの協力も得て、次々にアメリカの主要メディアにコピーを手渡した。ワシントン・ポストがニューヨーク・タイムズに続き、ワシントン・ポストが止められると今度はボストン・グローブがバトンを引き継ぎ、とうとうダムが決壊するように、同年6月24日、ロサンゼルス・タイムズを含む8紙が機密文書を報道するに至ったのである。連邦最高裁は、同年6月30日に連邦憲法修正1条の言論出版の自由を根拠に差し止め請求を棄却した。報道側の勝利に終わったのである。

このとき、ニューヨーク・タイムズ(以下、タイムズ)の弁護を引き受けたのがフロイド・エイブラムズ弁護士である。彼は後年、ある書物においてこの事件を回顧する箇所で、同事件とは直接の関係がない、あるテレビ番組を紹介している。それはベトナム戦争終結からおよそ10年を経た、87年に行われたパネル・ディスカッション番組で、北コサンと南コサン(明らかに南北朝鮮を想定している)の戦争においてアメリカが南側に加担しているという設定の仮想事例を素材にするものであった(Abrams 2017, pp. 118-121)。

司会者がパネリストのひとりであるABCのニュースアンカー、ピーター・ジェニングスに対して、「北コサンが従軍取材に応じると言ったら行きますか?」と問うと、彼は「はい」と答えた。次いで、「北コサンが今夜南コサン兵たちを待ち伏せにすると言っています。カメラを回しますか?」と問われて、「もちろん」と応じた。そして、「待ち伏せしていると南コサン兵とともにアメリカ軍の兵士も一緒にやってきます。それでも撮影しますか?」と問われたとき、ジェニングスは15秒ほどの沈黙の後、「しないと思います。むしろアメリカ兵に事態を警告するように試みます」と答えたのだ。

これに対し、同席していたCBSキャスターで俳優でもあるマイク・ウォレスは「ピーター、驚いたなあ。君はリポーターなんだよ。ストーリーを取材しようとしないなんて信じられないよ」と非難したのである。司会者が「でも、この場合、兵士に警告する高次の義務があるのでは?」と訊くと、ウォレスは「高次の義務なんてものはないよ」と応じた。

このやりとりをフロアで聴いていたベトナム従軍経験のある元海兵隊大佐が発言した。「待ち伏せ作戦が終了して、あなたたちの誰かが負傷して動けなくなったら、救出命令が下るでしょう。私は部下を送り出し、部下の何人かは戦死します。あなたたち……つまり、ジャーナリストを救出するためにね」

ペンタゴン・ペーパーズ事件との関連でエイブラムズがこのやりとりを紹介した意図は明白であろう。右のやりとりに現れている葛藤こそ、国家機密の暴露をするジャーナリストたちに求められるものであると彼は言いたいのである。国家機密を入手できるか否かと同様に、あるいはそれ以上に、国家機密を暴露するか否かの判断は、胸の痛む、とても重いものだ(wrenching)ということを記者たちは銘記すべきだと(Abrams 2017, p.122)。

もちろん、タイムズ部内でも機密報道についての葛藤は激烈だった。シーハンが機密文書を持ち込んで以来、幹部検討会において、あるいは、シーハンが原稿をタイプしている最中も、そして輪転機が回る直前に至るまで、2カ月にわたる大激論があった。

学生と対話するニクソン大統領(左から3人目)=1970年5月9日、アメリカ・ワシントン、UPIサン

学生と対話するニクソン大統領(左から3人目)=1970年5月9日、アメリカ・ワシントン、UPIサン水際立った対照性を見せたのは、法務部長のジェームズ・グッデール(当時38歳)と社外顧問弁護士のルイス・ロウブ(当時72歳)であった(ソールズベリー1992、23~24頁、200~202頁)。グッデールは文書の掲載は報道機関の権利というよりも義務であると述べた。他方、ロウブは本件文書を掲載することは防諜法793条3項に違反し処罰される、自分の所属するタイムズ顧問法律事務所ロード・デイ&ロードも共犯にされる、絶対に反対だと。議論が膠着すると、ロウブは、これは「愛国心」の問題である、政府を危機に陥れるようなことをタイムズはやるべきではない、ああ、先代の発行人アーサー・サルツバーガーなら政府を困らせるようなことはやらんのだがなあ、と(同202~203頁)。

しかし、息子で当代の発行人であるパンチ・サルツバーガーは、一時ロウブ側にふれたものの、結局、機密文書そのものを掲載するというシーハンら記者たちの提案を認め、ゴーサインを出した。このような過程で、ロード・デイ&ロード法律事務所は、同所長が機密指定を可能にした1953年の大統領命令の起草者であるため、利益相反に当たることを理由に、タイムズの法律顧問を辞める決断をした(同275頁)。タイムズは、数十年間ともに闘ってきた法律顧問を失うことになるのである。

果たして先代のサルツバーガーだったらロウブについただろうか? かつて国連創設のために開催されたダンバートン・オークス会議における機密メモを入手して記事を書いたタイムズ記者、ジェームズ・B・レストンがいた。この機密報道についてレストンは、自分の目的は「問題を混乱させることではなく、それを明確にすることにある」と述べて、その正当性を主張した。先代サルツバーガーはこれを容認したのである(同203頁)。ロウブの見立ては誤っている。

当代発行人のパンチは40代半ば。彼も幹部検討会に参加し、一連の議論と葛藤を共有していた。激烈な議論を後に回顧して、シーハンは次のように語っている(同219頁)。

「ペンタゴン・ペーパーズが神の役割を演じてきたように、ぼくらも神のように振る舞っていましたよ」

これは記者の傲岸ぶりを示すものではない。神の役割とは国家の命運を左右することである。おそらくマクナマラはペンタゴン・ペーパーズに将来国家の命運を左右する可能性を見ていた。シーハンたちもまた自分たちの報道がアメリカの政治的命運を決定づけることを自覚していた。

要するに、国家機密を入手したジャーナリストが直面するのは、入手した文書を秘密のままにするか否かの判断である。機密指定をした政府と同様に、自分たちもまた報道機関の視点から機密指定をするかどうかの決断をする立場に立たされるということである。

西山記者には右のような葛藤はあったか?(紙幅の関係で事件の詳細は割愛する)

西山事件(外務省機密漏洩事件)に関する最高裁決定(最一小決昭和53年5月31日刑集32巻3号457頁)は、公務員を執拗に説得して機密を入手することは、(1)「それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なもの」なら違法性を欠く正当業務行為であるが、(2)「取材の手段・方法が……一般の刑罰法令に触れないものであつても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する」場合は違法性を帯びるとした。形の上では、報道の自由に配慮した構成になってはいる。少なくとも、やり方によっては、憲法的保護に値する取材になるということだ。

本件は(2)の部分、特に女性事務官と情を通じて、機密文書を持ち出させたことに焦点が当てられたが、国家機密の漏示を説得させるような局面での人間関係は自ずと濃厚なものになり得るし、そもそも男女関係のような機微な関係の実相は本人たちにしかわからないものであるから、秘密漏示罪の違法性判断に当たってこれを争点化するのは適切ではない。最高裁決定の言う「取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する」手法であったか否かという観点から言えば、情報提供者である女性事務官が特定されてしまう形で情報提供をした西山記者らの行為こそが問われるべきであった。

深夜に釈放され記者会見にのぞむ毎日新聞・西山太吉記者(右手前)と上田健一政治部長(左)=1972年4月10日、東京都千代田区一ツ橋の毎日新聞東京本社

深夜に釈放され記者会見にのぞむ毎日新聞・西山太吉記者(右手前)と上田健一政治部長(左)=1972年4月10日、東京都千代田区一ツ橋の毎日新聞東京本社さて、問題は(1)である。西山記者は機密文書を新聞紙上で公表せず、社会党の横路孝弘代議士らに提供した。取材資料を政治家に手渡すということは、「真に報道の目的からでたもの」という要件に外れる。エルズバーグも当初は連邦議会議員に機密文書を手渡したが、彼は記者ではない。そして、選挙時期を気にする政治家たちが文書の公表に尻込みしたので、先述のとおり、エルズバーグはタイムズに渡すのである。

もっとも、西山記者は、当初、社会党からの接触が頻繁にあったにもかかわらず、それをはねのけて、機密文書の直接引用はせずに、それを素材として活用した署名記事を書いている(沖縄返還協定調印の翌日、1971年6月18日付毎日新聞)。が、沖縄返還の密約を暴くことなく終わらせるわけにはいかないという使命感・焦燥感と、記事にするわけにはいかない事情があることから、西山記者は機密文書を横路代議士らに提供する決断をする(西山2019、63頁)。

では、なぜ西山記者は、タイムズのように毎日新聞の紙面に掲載しなかったのだろうか? 被告人質問において伊達秋雄弁護人は「ご覧になった電信文をそのまま載せるというようなことはしませんでしたね」「何か配慮があったわけなんですか」との問いを発した。これに対して、西山記者は、「ストレートに電信文を出しますと、これはもう(政府の)カラクリでございますから、必ず大きな問題に具体的にはなると思います」「ですから、当然ニュース・ソースの関係が出てきますから、そういうものの保護ということが最大の理由であった」と応じた。情報提供者の女性事務官を保護するには機密文書そのものを利用するのは高リスクだと言うわけである。が、そうだとすると、その後、当該文書を西山記者が横路代議士に、横路代議士が政府に、手渡した過程において取材源保護の配慮が行き届いていたとはとても思えないことはどう理解すればいいのだろうか。

それはさておき、本稿で注目したいのは右の回答に続けて、西山記者が明らかにしたもう一つの理由である(澤地1978、98頁)。

「これは私が非常に長期間悩んだことですけれども、ニュース・ソースの秘匿という問題と同時に、その裏返しみたいな形になるんですけれども、やはりこれは裏取引であると。実際問題としてカラクリですから、相当問題になるわけですけれども、当時、沖縄の返還というものはそれなりに重みがあったわけです。沖縄の、ここまで来ている施政権返還というものに対する重み。私は率直に言って、長い間外交記者をやっておりますから、重みは意識せざるを得ない」

西山記者は機密文書の暴露が密約の存在を白日の下にさらすことになり、それが沖縄返還の進捗を阻害するかもしれないという懸念を「重み」という表現を使って告白している。知る権利に応えることと重大な外交施策を実現させることとの間で悩み、それが新聞への直接掲載をためらわせていたというわけである。

これは、エイブラムズが国家機密を前にした記者に求める「葛藤」であり、シーハンが言うところの「神を演ずる」ことに当たるだろう。結局は、政治家に文書を手渡すことになったが、それに至る西山記者の思考過程には、機密指定を行った政府と同様の立場に立たされ、また、自らが国運を左右する「神」の視点に立たされることにより生ずる彼の葛藤が見てとれる。71年6月18日付の署名記事等が持つ意味はとてつもなく大きい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください