2021年06月11日

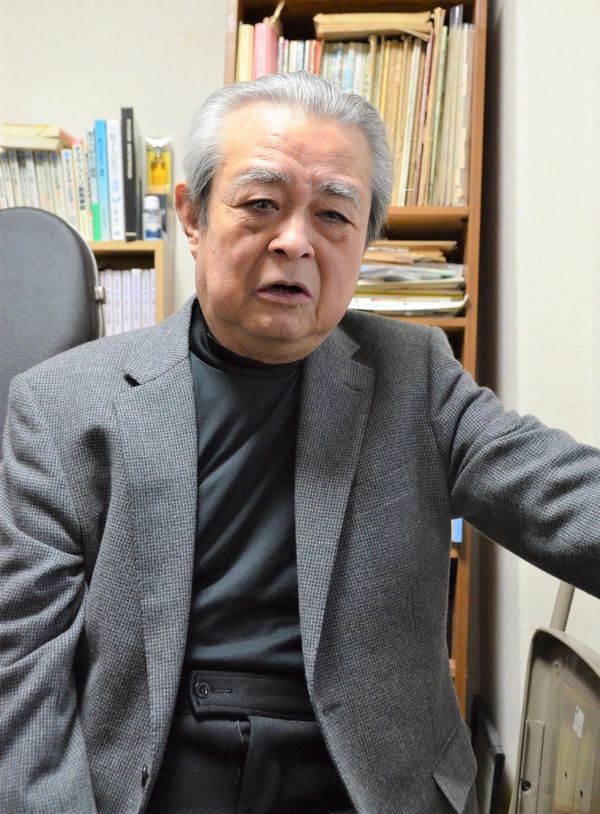

阿部清治・元原子力安全・保安院審議官=2016年11月18日、東京都内で

阿部清治・元原子力安全・保安院審議官=2016年11月18日、東京都内で

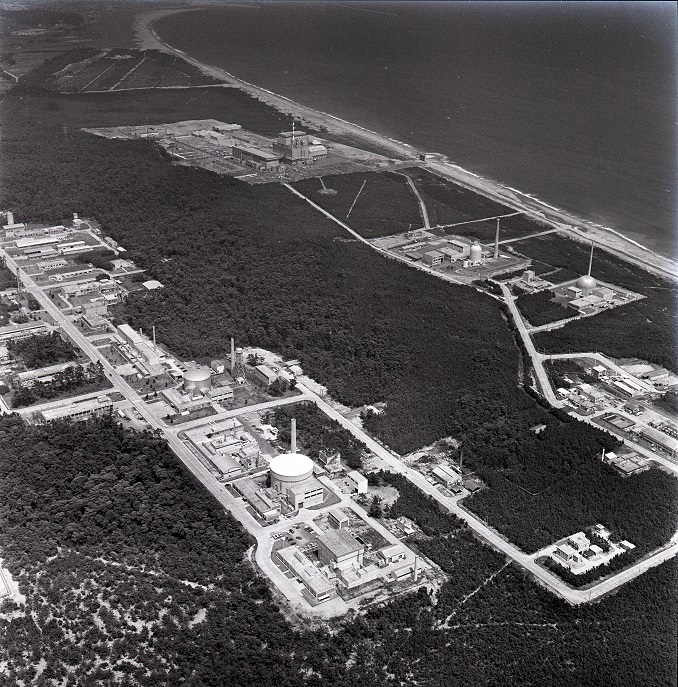

日本原子力研究所東海研究所=1969年8月19日、茨城県那珂郡東海村村松の上空で朝日新聞社機から

日本原子力研究所東海研究所=1969年8月19日、茨城県那珂郡東海村村松の上空で朝日新聞社機から

ゆくゆくは広島か長崎の造船所に就職するだろうと将来を思い描いていた卒業前年の夏、実家に帰省すると、母親から言われた。

「そんな遠くに行かなくても近くにも就職先はあるでしょ」

母親の勧めに従い、翌日、東海村に原研の人事担当を訪ねた。そのまま1970年4月、阿部は原研に就職した。

東海村ではその4年前から、当時としては日本唯一の商用原発、日本原子力発電株式会社(原電)の東海発電所が原研の北隣で稼働し、その115キロ北の福島県大熊町では東京電力が福島原発1号機、2号機の建設を進めていた。日本における原子力開発は研究から実用化へと進みつつあった。

原発の安全規制に40年余にわたって関わった原子炉事故研究者、阿部清治(75)の目を通し、日本が原子力にどう向き合ってきたか、その現場を5回の連載でたどる。この原稿は、2021年3月16日の朝日新聞夕刊に掲載された原稿に大幅加筆したその第2回。敬称はすべて略す。

第1回は「DCHの恐怖、窒素封入配管の開放を進言… 福島原発最悪の夜」。

第3回は「桁違いに大きい地震の原発事故リスクに『安全目標』未達? 見送られた津波対策」。

第4回は「原発の安全規制で『戦争』を想定外にしていい理由は? 『我々、福島で痛い目に』」。

第5回は「『それでも、いつかどこかで原発事故は起きる』 想像力を養い、弱点見抜け」。

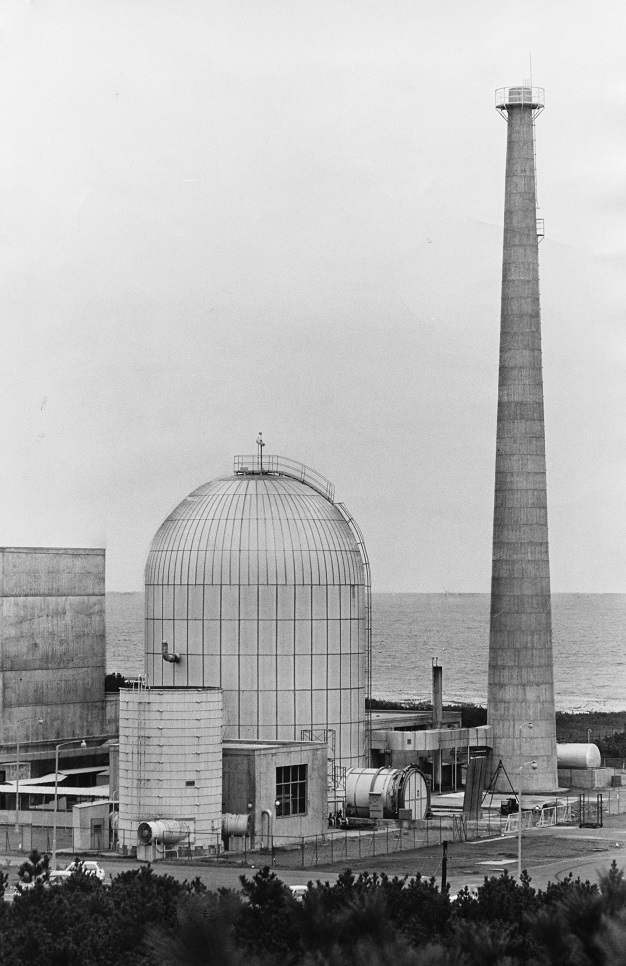

日本で初めて原子力発電に成功した日本原子力研究所東海研究所の動力試験炉(JPDR)

日本で初めて原子力発電に成功した日本原子力研究所東海研究所の動力試験炉(JPDR)阿部の最初の上司だった内藤俶孝(よしたか)は阿部の仕事ぶりについて、「バランス良く器用にこなした」と振り返る。

「きわだって新しい答えを出すわけじゃないけど、納得できる範囲で安定した答えを出す。設計の場合、それは大切なこと」

入所4年目の73年5月、26歳の阿部は、新設の原子炉安全解析班に異動した。与えられた仕事は安全研究だった。配管が破断して原子炉から冷却水が失われたとき、緊急炉心冷却装置(ECCS)によって本当に想定通りに炉心が冷却されるかを計算によって確かめる。

佐藤一男・元原子力安全委員長=2016年1月5日、茨城県内で

佐藤一男・元原子力安全委員長=2016年1月5日、茨城県内で「安全のことを専門に考えてる人間なんていやしなかった」

2016年1月に取材に応じた佐藤は当時をそう振り返った。

佐藤によれば、昔は「(配管が)破けたら水を入れればいいんだよ」ぐらいの考えしかなかったが、そのうち「そんな簡単じゃない」ということがだんだん分かってきて、政府の原子力委員会の求めで、その研究を率いることになったという。「安全というものを研究しなきゃならんという意識がそのころようやく出てきた。経験者は一人もいない。まったくの素人ばかり。五里霧中で始めた」と佐藤。

安全とは何か。阿部が佐藤から教わった考え方によれば、安全とは危険の裏返し。阿部の理解によれば、危険でないことが安全だ。安全と言われても漠としたイメージしか浮かばないが、危険は明瞭に定義でき、確率などの数値で扱うことができる。だから原子力の「安全研究」とは実質、原発事故リスクの研究だ。

原子力業界では当時、そうした研究は煙たがられた。佐藤によれば、「最初は安全の研究なんて言うと『いたずらに不安をかきたてるだけの国賊だ』と白い目で見られた」という。

ECCSで炉心損傷を防げるのを確認するのが目的だったため、結果的にそのころの阿部の研究は燃料溶融には踏み込まず、燃料被覆管が焼け焦げたり、ふくれたりする場合までにとどまった。

斎藤伸三・元日本原子力研究所理事長=2016年1月21日、東京都内で

斎藤伸三・元日本原子力研究所理事長=2016年1月21日、東京都内で転機となったのは、米国のスリーマイル島原発で1979年に発生した炉心溶融事故だ。

スリーマイル島原発=1979年4月11日、米ペンシルベニア州で撮影、米国立公文書館が所蔵する大統領特別調査委員会記録から

スリーマイル島原発=1979年4月11日、米ペンシルベニア州で撮影、米国立公文書館が所蔵する大統領特別調査委員会記録から阿部は、原研が設けた事故評価タスクフォースのメンバーとなり、その報告書の作成に携わった。

スリーマイル島原発事故を調べているうち、阿部は自分の未熟さにハッと目を見開かされた。それまでの自分の研究は現実と遊離していた、と思い当たった。机上で事故時の熱流動を計算しても、実際どうなるかはよく分からなかった。それが現実の事故を教材にして研究すると、「こういうふうにして水が流れるのか」と分かってきた。行き詰まっていた研究が進むようになった。

役所の態度も変わった。斎藤によれば、「やっぱりお前の言ったとおり、研究しなくちゃいかんな」ということになった。80年、炉心損傷事故に関する調査解析タスクフォースが原研に設けられた。斎藤が率い、阿部もそれに加わった。斎藤は阿部を「緻密にコツコツやるタイプ」と評価した。炉心溶融事故解析へと阿部の研究の方向性は定まった。(次回につづく)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください