老人ホームのおやつ提供で過失責任を問われた看護職員(1)

2021年12月16日

今年6月1日、政府の死因究明等推進計画が閣議決定された。2020年4月1日に施行された死因究明等推進基本法に基づき、死因究明や身元確認のために実施するさまざまな施策や到達すべき水準などをまとめたものである。

推進計画の「はじめに」の冒頭部分では、以下のように、死因究明と身元確認の重要性を強調している。

死因究明及び身元確認(以下「死因究明等」という。)は、国民が安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与するものであり、高い公益性を有するものである。近年の高齢化の進展に伴う死亡数の増加や新型コロナウイルス感染症を始めとする新興感染症の脅威、大規模災害の発生リスク等に鑑み、死因究明等とその体制強化の重要性はますます高まっている。

パロマ工業製の湯沸かし器

パロマ工業製の湯沸かし器前者では、死因究明が不十分なまま「病死」と扱われた結果、CO事故が各地で起きていることが把握されないまま同様の事故が繰り返されていた。後者は、けいこの後に搬送先の病院で急死した当時17歳の力士について愛知県警がいったんは「病死」としたが、新潟県の実家に返された遺体に数多くの傷があることを不審に思った遺族の要請をきっかけに新潟大学の法医学准教授による解剖が行われ、傷害致死事件に発展したものである。この事件では、丸い棒状のもので叩いたときに特徴的に現れる「二重条痕」が遺体の右脇腹にあったことなどから、警察が取り扱う死体について専門的な研修を受けた警察官である検視官が見れば司法解剖が必要と判断した可能性が高かったとみられるが、検視官が関与しないまま、所轄警察署が搬送先の病院の医師の診断に基づき、「病死」として扱ったことが問題になった。

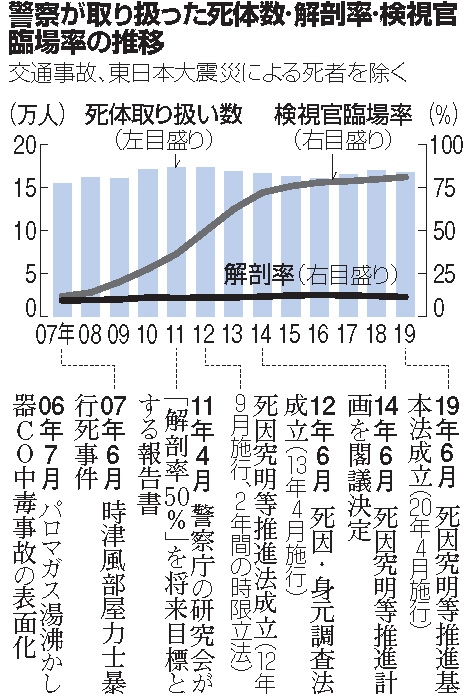

これらの事故や事件が大きく報道されることによって、事故の再発や犯罪の見逃しを防ぐために必要不可欠であるはずの死因究明制度に多くの欠陥があることが露呈した。2012年6月、「死因究明等の推進に関する法律」(以下、死因究明等推進法と言う)と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」(以下、死因・身元調査法と言う)が成立し、前者は同年9月に施行され、後者は2013年4月に施行された。2014年6月には政府の死因究明等推進計画が閣議決定された。

死因究明等推進法が2年間の時限立法であったため、新たに死因究明等推進基本法が2019年6月に成立し、2020年4月に施行された。本稿冒頭で紹介した推進計画は、この新法に基づき作られた。

医師にかかっていて病死や老衰と診断され

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください