住専第2次再建計画で「時間稼ぎ」を示唆、「勧進帳的に作文して関所を越えたい」

2010年07月26日

▽筆者:奥山俊宏

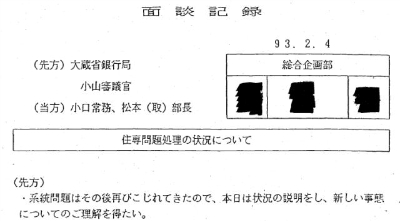

問題の興銀文書の冒頭部分

問題の興銀文書の冒頭部分「住専」の略称で知られる住宅金融専門会社は個人顧客への住宅ローンの主体として大蔵省と金融界によって次々と設立されたが、バブル期、不動産開発への融資にのめり込んだ。この文書が作成された93年2月当時、住専各社はいずれもバブル崩壊のあおりで経営危機に陥っていた。住専に資金を供給していた農協系統の金融機関(貯金や融資などを扱う各地の農協、その県組織である「県信連」と呼ばれる県信用農業協同組合連合会、全国組織である農林中央金庫)は貸し倒れを防ぐため、住専各社から融資を引き上げようとしたが、大蔵省はそれを押しとどめ、農協側の協力を得て、「再建計画」をとりまとめようと考え、住専各社の設立母体の金融機関に働きかけていた。興銀は、住専8社の中でも最大手だった日本ハウジングローンの設立母体だった。

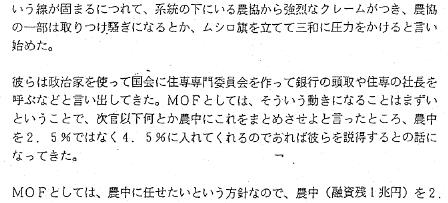

「大蔵省としては、そういう動きになることはまずい」という審議官の発言を記録した興銀内部文書。「MOF」というのは大蔵省のこと。

「大蔵省としては、そういう動きになることはまずい」という審議官の発言を記録した興銀内部文書。「MOF」というのは大蔵省のこと。興銀側が「母体責任うんぬんの文書は問題だ」と異議を唱えたのに対し、小山審議官は「文書の問題は法律的な側面としてではなく、このシナリオを通すための方便であり、あくまでもこのシナリオを系統に飲ませる政治的配慮と理解してほしい」と説得した。

各地の農協は当時、選挙などで自民党の議員を支援し、その政治的影響力は絶大だった。

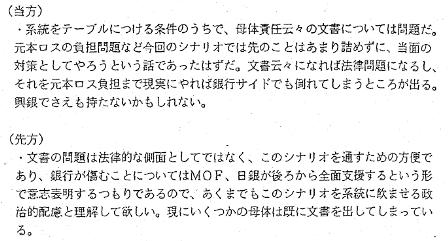

「シナリオを通すための方便だ」という審議官の発言を記録した興銀内部文書。「系統」というのは農協のことを指す。

「シナリオを通すための方便だ」という審議官の発言を記録した興銀内部文書。「系統」というのは農協のことを指す。面談記録によると、小山審議官は2月4日の面談で「銀行が傷むことについては大蔵省、日銀が後ろから全面支援する」とも述べ、日銀による銀行支援にも言及している。実際にこの日、日銀は、民間金融機関への日銀の融資の金利(公定歩合)を大きく引き下げている。

大蔵省主導で1993年に策定された住専再建計画は1年もたたないうちに行き詰まり、1995年暮れに政府が住専破綻処理策をとりまとめた。農協系統はその際に「念書」などを根拠に債権放棄を拒み、その結果、政府は6800億円の財政資金を損失穴埋めに投入することになった。大蔵省主導、銀行協力による93年の「先送り」が事態を複雑にし、そのツケが国民に回された構図が興銀の内部資料で裏付けられた格好だ。現在も続く住専処理では2次損失が発生しており、今後、その穴埋めが問題となってくる。

小山元審議官はこれまでの取材に対し、「そんなことを言ったという記憶はない」と興銀の記録の内容を否定

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください