関係団体に都下水道局のOBが天下り

2010年07月29日

既存の下水道管の法定耐用年数は50年。東京都23区内の下水管1万5800キロのうち、現在は1割程度が耐用年数を超えている。市街地は地上の掘削が難しく、既設管を修復して延命させる様々な工法がある。高度成長期に整備された下水管が次々と寿命を迎えるため、今後も事業規模は拡大する見通しだ。

都が80センチ以上の大口径管向け修復工事で指定してきたのはSPRと呼ばれる工法。下水管の内側に塩化ビニルで新たな管を作り、そのすき間をモルタルで固定するものだ。

約25年前に都とTGS、都内業者、化学メーカーの4者が海外の技術を元に共同開発した。現在は都を除く3者が特許を持っている。施工業者がSPR工法で工事をするために支払う、特許使用料(施工実施権)は3等分され、TGSには年間約1億円の特許収入がある。

口径80センチ以上の下水管修復工事について、都の入札資料や施工計画書を調べると、2008年5月~昨年4月の1年間で51件(小口径部分を含む総額約160億円)の発注があった。すべての発注でSPRが指定され、他工法で特例的に採用されたのは、都の指定を申請中だったの試行中の2工法が2件だけだった。

第三者機関の技術審査証明を取っている大口径管向け修復工法は、SPRの他にも4工法ある。例えば、2006~08年度の名古屋市発注工事では、大口径管の35件中20件でSPR以外の2工法が採用されているほか、大阪市も2008年度に10件中、5件で別の2工法で施工している。

一方、都には2001~05年にSPR以外の3工法から正式採用の申請があった。都は4月、「門戸を広げる」などとして、工事現場で水を流しながら施工しないなどの条件付きで、試行してきた2工法を正式に採用した。

独自基準を設けてSPR工法だけを指定してきた理由について都は「SPRは下水管内に水を流した状態でも施工ができる」「機械化が進んでおり、仕上がりが確実」などと、優位性を説明。さらに「都の基準は公表され、明確化されている。これまで他の工法の参入を阻んできた事実はなく、いかなる業者や工法でも採用する態勢を整えている」と主張している。

だが、SPR以外の2工法は申請から採用までに時間が経過しており、ある業者は「この間にも、SPRに大きく水をあけられた」などと話している。これに対し、都は「実験で不具合が見つかった工法もあった。SPRの試行期間と比べても、これら2工法の正式採用が著しく遅いとは言えない」と反論している。

■指定工法の利益、天下りが享受する構図に

東京都が発注する下水道管の修復事業で、都が指定する特定工法が生み出す利益を、多くの都下水道局OBが再就職先で享受する構図も浮かび上がった。SPR工法の割合が多い工事ほど、入札における落札率が高止まりする傾向も見られ、都内のある業者は「SPRで下水道局OBを養う仕組みができあがってしまっている。都ににらまれるのを承知で、今後別の工法を選択する業者がいるかどうか」と嘆く。

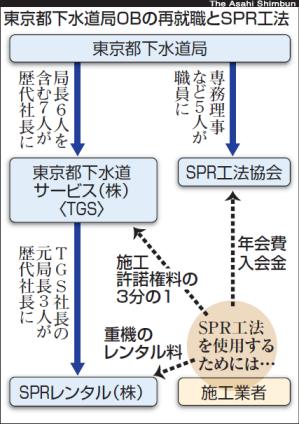

施工業者が、特許工法のSPR工法で工事をするためには、まず「SPR工法協会」に入り、2千万~1億円の一時金を支払って施工許諾権を購入する。施工時は特殊な重機を「SPRレンタル」から借りる。同協会には入会金と年会費、TGSには施工許諾権料(特許使用料)の3分の1、TGSなどが出資するSPRレンタルにはレンタル料がそれぞれ入る。

下水道局OBの再就職状況を調べると、TGSの歴代社長7人のうち6人が下水道局長、1人が局本部長だった。同協会事務局の現在の職員は専務理事など5人が局OB。さらに、SPRレンタルの歴代社長には、TGS社長に「天下り」した元局長3人が再々就職していた。SPRレンタルはTGSと同じ建物で、部屋も隣だ。

TGSは、都が50%出資して1984年に設立した三セク。昨年8月時点で社員681人中、局OBが428人、派遣の現局員は175人で、全体の約9割を局関係者が占める。都の2007年度の監査報告書によると、TGSのSPR工法関係の特許収入は年間約1億円。帳簿上はTGSの自主事業収入に計上され、06年度の特許収入約1億5千万円のうち約7割を占めるなど、特許財源の主力だった。TGSは取材に「特許収入はSPRの新技術開発費や、開発に携わる職員の人件費に充てられている」と答えている。

局OBの再就職者が多い理由についてTGSは「都庁で

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください