欧米の制度とも調和のとれたスマートな制度にたゆまぬ努力を

2010年08月21日

諸石 光熙(もろいし・みつひろ)

諸石 光熙(もろいし・みつひろ)独禁法違反に対して、米国では企業・個人ともに刑罰を、欧州連合(EU)では企業に行政罰である制裁金を科して個人は制裁の対象にしない制度を採っており、世界中で日本のような制度を採っている国は、日本の制度に倣った韓国以外にはない。

米国流の刑罰による抑止制度でスタートした独禁法であるが、刑罰は日本の刑事司法制度の枠内ではうまく機能せず、「違反のやり得」という批判をかわすために課徴金制度を採り入れたものの、制度の矛盾はもはや限界に達しており、長期的には、刑事罰を廃止して欧州連合流の行政制裁に一本化することが、今後の採るべき道筋であろう。

■調査・審査での「適正手続き」の実現

現在の独禁法がらみの捜査・調査手続きには、「刑事司法手続き」、「独禁法に定める強制処分手続き」、「被調査者の同意による、法に基づかない任意手続き」の三つが併存している。

捜査・調査の手段として、刑事手続きでは、逮捕・勾留・尋問・立入・押収等の手段が刑事訴訟法で認められているが、独禁法でも出頭命令・審尋・立入・提出命令等が認められている。両者は、規定上は少しずつ違うが、実務的には逮捕を除いてはほとんど同じように運用されている。

さらに問題なのは、公取委が関係者から事情を聴くときには、法に基づいて「出頭命令」を出すのではなく任意の「出頭要請」を行い、「審尋」するのではなく任意の協力に基づく「事情聴取」を行うのが、ほとんどのケースであるということである。

欧米でそのような協力要請をしても取り調べを受ける側がおいそれと協力することは考えられないが、日本では全ての関係者が任意に出頭し、任意に取り調べに協力している。その結果、公取委は、審尋にすると法に基づいて審尋調書を作成する必要があるが、単なる事情聴取だと何十日にもわたって事情聴取をしても、「審査官が必要と認めたとき」にだけ供述調書を作成すれば足りるのであるから、自分たちが予め描いたストーリーに反する供述には一枚の調書も取らないという恣意的な運用が可能である。

成立時のいきさつから公取委には常時数名の検事が出向していた。発足当初の公取委事務局は、特捜出身検事からその捜査手法を学び、優等生となっていった。特捜検察の取り扱う事件は、物的証拠が少なく、複数当事者の内心の問題が重要であり、しかも直接の被害者がいない事件が多いという点において、独禁法事件とよく似ている。

特捜事件においては、端緒となった情報から組み立てた捜査官の推測に基づいて事件の筋書を作り、それに合致する自供のみを執拗に追い求め、筋書に合致しない供述は調書にも取らない、自白に最重点を置いた自白頼みの捜査手法であるという批判が、今日、各方面から噴出している。公取委における独禁法違反事件の調査についてもまた同様の批判が寄せられている。

■被疑者に対する被疑者有利の証拠の開示

独禁法違反事件では、米国でも欧州連合でも、事前聴聞手続きにおいて、当事者企業に対して、当局が持っているあらゆる資料の目録と要旨が開示され、その閲覧の機会が与えられるのが当然のこととして義務付けられている。

他社の営業秘密の部分はマスクがかけられているが、書類でも、供述調書でも全て開示されるのであり、膨大な量の資料がフロッピーディスクの中に整然と整理されて提供される。

つまり捜査当局は、あらゆる証拠を集める権限を持っているが、その代わりに当局の手中にある資料は、「罪体の立証に役立つ(non exculpatory)黒の証拠」も「無実を立証する(exculpatory)白の証拠」も無差別に当事者に開示することが義務付けられているのである。これは、欧米の法制度の基本をなす当事者間の「武器対等の原則」を実現するためには必須のことであると認識され、この制度がかえって争点整理を容易にし、審理の迅速化に役立つことになると理解されている。

日本では、自社以外の関係者が提出した資料をあらかじめ閲覧謄写する権利は認められていないから、公取委は、無実を立証する白の証拠(exculpatory)は抑え込んで開示せず、罪体の立証に役立つ黒の証拠(non exculpatory)だけを選んで開示するということが可能な制度になっている。

また、証拠開示に限らず、審査官の処分に対して不服があるときは審査規則に基づいて委員会に対して正式に異議申し立てをする制度があるが、現実にはそのような異議が提起された事例はほとんど無いに等しい。このことを欧米人の弁護士に話すと信じられないと驚くのが常であるが、日本独特の「お上」に対する泣き寝入りの歴史の一例なのであろうか。

■課徴金の決定についての公取委による裁量性の採用

現行独禁法では、公取委は課徴金の金額の決定において法定の裁量権限は無い。事実上は、違反事実の期間・対象商品の範囲の認定における委員会の判定が裁量と類似の効果をあげているが、このように裁判・審判の判定官に賦課金額の裁量権限を全く認めない制度は世界中で他にほとんど例のないものであり、法律制度として公取委が裁量権を持つことの可否に関する論議が正面からされるべきであろう。

■審判制度改正法の国会での審議

刑事手続きにおいて、有罪無罪などを判断する裁判官と犯罪を糾弾する検察官とが分かれている制度を弾劾主義と言い、分かれていないものを糾問主義というが、日本の公取委の役割は、まさに公取委が検事と判事の二役を兼ねている糾問主義であり、近代的な司法制度からは程遠い制度であるとの指摘がかねがねなされてきた。

審判制度については、前に述べたように、平成17年改正によって、事前審判から事後審判の制度への変更が行われたが、さらに審判制度を廃止し、その機能を東京地裁の専属管轄に移管する旨の改正案が今年3月に国会に提出され、審理待ちの状態にある。公取委による審判を廃止するにしても、廃止だけでよいのか、廃止に際しては、処分前手続きとして、公取委の専門的知見が発揮され、透明で充実した行政上の聴聞手続きの採用が必要ではないか、更なる検討が望まれる。

■これからの独禁法見直しの方向

現在の日本独禁法の仕組みは、歴史の流れの中で、たまたまそのような制度設計になったというだけのことで、世界中がどこもこれと同一というような共通普遍的な制度ではない。これからは、自由な発想のもとで、欧米の制度とも調和のとれたスマートな制度に変えていくためにたゆまぬ努力を続けるべきであろう。

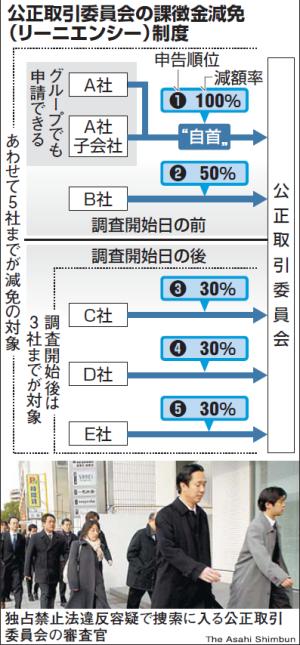

これまでの独禁法改正の検討に際しては、常に「わが国における刑事手続きや他の行政手続きとの整合性を確保しつつ」という制約が付いて回っており、独禁法においてだけ率先して欧米並みの適正手続きを採用することについては強い抵抗があった。しかし、平成17年の改正においては、リーニエンシー制度の採用というそれまでの法制度のバランスの中では到底考えられなかった斬新な改革が米国の強い圧力の前にはやすやすと実現したことを考えると、「ひたすら関係人の自白を追及する調査方法」の改善や、「当事者双方で同じ資料を持つための公取委手持ち資料の当事者への全面開示」など、発想を変えさえすれば直ちに実現可能な改善点はいくらでも存在している。

今や世界中で100カ国以上が独禁法を備えるに至り、独禁法は世界共通の常識となってきた。日本企業は、独禁法遵守体制を完備して、日本という国は閉鎖的な独禁法後進国だといわれることのないようにたゆまぬ努力を重ねるべきであるし、それと同時に政府・公取委も、日本の独禁法の運用が世界の常識からかけ離れた時代遅れのものだと非難されることのないような制度への改善に向けて更なる努力をすべきであろう。(完)

▽独禁法の現在・過去・未来(上) 最近の独禁法違反事件の特徴と独禁法遵守への企業の姿勢の変化

▽独禁法の現在・過去・未来(中) 独禁法、米国の圧力と国内産業政策の妥協の歴史

諸石 光熙(もろいし・みつひろ)

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士。1959年

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください