2010年11月10日

西村あさひ法律事務所

弁護士 佐藤 修二

佐藤 修二(さとう・しゅうじ)

佐藤 修二(さとう・しゅうじ)2010年8月25日、日本政府とオランダ政府は、新しい日蘭租税条約(正式名称は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」。以下、単に「新条約」という)に署名した。これは、1970年に締結された現行の日蘭租税条約(以下、場合により「現行条約」という)の内容を、全面的に改めるものである。新条約は、両国での国内手続き(我が国では憲法の規定により、国会の承認を得ることが必要)を経て、発効することになる。

グローバルな事業展開を行う日本企業の中にはオランダに欧州統括会社を設置する例も少なくないなど、オランダとの経済関係は、我が国にとって比較的身近な問題であると思われる。日蘭租税条約は、そうした日本・オランダ間の経済取引において無視できない「税」の側面に大きく関わるものであり、両国にまたがる経済取引にも相応のインパクトを有する。そこで、本稿では、新条約のポイントについて解説することにしたい。

まず、前提として、そもそも「租税条約」とは何かについて確認しておく。

各国は、それぞれが国際法上独立の主権国家として、独自の課税権を有している。このため、各国政府による課税が、各々自分勝手に行われる状況を放置しておくと、とりわけ世界各国に拠点を有するグローバル企業にとっては、関係する複数の国から同一の取引等について課税を受ける、という事態が生ずる。これが、租税専門家の間で、「国際的二重課税」といわれる状態である。もちろん、各国政府も、このような状況を放置しているわけではなく、例えば、国内企業が外国政府に対して納付した外国の租税の金額を、国内で納付すべき法人税の金額から控除する「外国税額控除」の制度を設けるなど、それなりの対応をしている。しかし、国内法による単独の措置では、二重課税排除が不十分なことがある。例えば、上記の外国税額控除の制度によっても、我が国の企業で、日本国内でよりも海外での稼ぎが大きく、納税額も日本政府に対するより外国政府に対するものの方が大きいといった企業の場合、外国で支払った税金を、国内の法人税額から控除し切れない(その結果、二重課税が残ってしまう)という事態が生じる。このように、各国が国内法で対処するだけでは、二重課税の排除にも限界があるため、国家間の国際的な合意である条約によって、国際的二重課税を排除・軽減することが必要となる。こうした、「国際的二重課税の排除」が租税条約の第一の目的である。

また、ここ10年ほどの間に、「タックスシェルター」と呼ばれる、課税逃れのために構築された複雑なスキームを、一種の「パッケージ商品」として提供することが米国を中心に一般化するなど、世界的に各種の租税回避行為が横行していると指摘されている。このような租税回避行為に対処することは、各国政府共通の課題となっており、こうした「租税回避対策」が、租税条約の第二の目的である。

以上の2つの目的が、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」〔下線は筆者〕という、条約の正式名称の中に示されているわけである。

なお、我が国は、憲法上、「条約の国内法に対する優位」の原則を採用しているので、租税条約の規定内容は、国内法による規定を「上書き」することになる。例えば、国内法が、ある所得類型(例えば配当)に対して20%の源泉徴収税率を定めていたとしても、租税条約が、同じ所得について10%の源泉徴収税率を定めていたとすれば、後者の租税条約所定の税率が優先して適用され、源泉徴収税率は10%となる。それ故、国際的な課税問題を考えるときは、国内法を参照することは勿論であるが、それに加えて、租税条約の規定にも十分留意すべきことになる。

現在、日本政府が、主として先進国との間で締結する租税条約のモデルとしているのは、2004年に発効したいわゆる新日米租税条約である。新日米租税条約の特徴は、(1)投資交流促進の観点から、投資先国における源泉(徴収)税による課税を大幅に縮小したこと、(2)悪質な租税回避への対策のための特別な規定を盛り込んだことにある。新日米租税条約の締結後、日本政府は、他の先進諸国との租税条約についても、新日米租税条約と同様の内容とすべく改正交渉を行ってきており、既に、英国、フランス、オーストラリア、スイスとの租税条約が改正に至っている(スイスとの改正条約は未発効)。

今回の新日蘭租税条約も、基本的に、新日米租税条約をモデルとし、投資促進、租税回避防止という視点に基づく内容となっている。日本の課税当局は、従前、オランダを通じた悪質な租税回避行為が跳梁跋扈しているとの懸念を深めていたものと思われるが、新条約では、租税回避防止について種々の手当がなされている。

以下では、新条約のハイライトをいくつか取り上げて紹介する。

(1) 投資促進のための課税軽減又は免税措置等

新条約は、投資促進の観点から、投資所得(配当、利子及び使用料)につき、以下の表のとおり、投資先国において課される源泉税を軽減又は免除している。

(財務省ホームページより)

また、我が国では、平成21年度税制改正により「外国子会社配当益金不算入制度」が導入された。これは、国内の親会社が、所定の要件を満たす海外現地法人から受け取る配当について、その金額の95%を日本での課税所得から除外するものである。制度施行当初の平成21年度において、三井物産、HOYAなどの著名企業が、早速この制度を利用して、海外子会社の利益を国内に配当の形で還流させたと報道されている。

ところで、日本の国内税法は、この制度の適用対象となる海外現地法人に関する親会社の持株要件を「25%以上」としているが、新条約は、これを「10%以上」に軽減している。この点もまた、日本からオランダへの投資促進に資するものであろう。

(2) 租税回避防止のための特典制限条項(LOB条項)

新条約では、投資所得について、投資先国における源泉税減免の範囲が大幅に拡大したこともあり、条約の特典濫用による租税回避行為のおそれが増大することも予想された。これを防止するため、配当や利子の免税規定をはじめとする、新条約の定める一部条項の適用対象となる者は、所定の適格要件を満たす者に限る旨の規定が置かれている。専門家の間では、“Limitation on Benefits”(特典制限)の頭文字を取って、「LOB条項」といわれるものである。

具体的には、条約に基づく免税等の一定の特典を受けるためには、所定の「適格者」に該当するなど、新条約が定める要件を満たすことが必要とされる。規定内容は、租税回避防止のために複雑な設計となっているが、基本的な発想は、条約適用の対象者を、「真っ当な居住者」に限るということである。典型例を挙げれば、日本とオランダ以外の第三国の企業が、オランダに、形式的にはオランダの居住者に該当するペーパーカンパニーを100%子会社として設立し、そのペーパーカンパニーを通じて日本に対する投資を行うといった場合に、当該ペーパーカンパニーには条約上の一定の特典を享受させないようにすることが、LOB条項の目的である。

とりわけ、諸外国の中でもオランダについては、次に述べる匿名組合を用いるスキームに典型的に見られるように、第三国の投資家が、本来の投資先である日本との間にオランダのペーパーカンパニーなどを挟み込んで投資することが広く行われ、「ダッチ・サンドイッチ」と呼ばれて問題視されていた。新条約のLOB条項は、このような租税回避行為を相当程度、防ぐ役割を果すことになると思われる。

(3) 匿名組合契約に関する条項

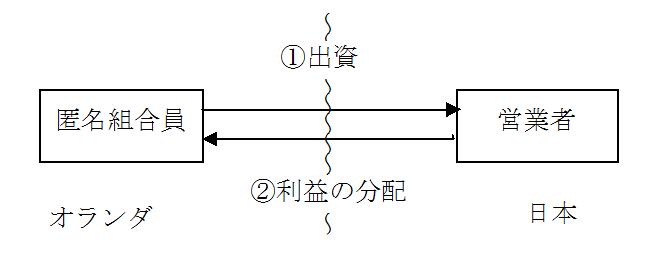

オランダを通じた租税回避行為として著名なものに、匿名組合契約(日本の商法に規定される契約類型)を利用したものがある。匿名組合契約とは、匿名組合員と営業者との二者間において、前者が後者の営業のために出資をし、後者がその営業から生ずる利益の分配を約する契約形態であり、我が国の商法典に以前から規定があるが、国内の商取引等で用いられることは、最近ではほとんど無かったのではないかと思われる。ところが、バブル崩壊後の「失われた10年」に、外資系投資銀行等による不良債権バルク投資などに関連して「節税」スキームとして広く用いられるようになり、関係者の間では、“TK”という略称で英語としても通じるほどに有名となった。そのメカニズムは、次のようなものであった。

図:“TK”スキーム

まず、日蘭租税条約上オランダの「居住者」とされる匿名組合員が、日本の営業者との間で匿名組合契約を締結し、営業者が、日本国内で事業を行い、その事業から生ずる利益を、オランダの匿名組合員に分配する状況を想定する。このような、匿名組合契約に基づいて匿名組合員が受ける利益の分配は、我が国の国内法上は、匿名組合員による「(日本)国内源泉所得」として、源泉税の対象とされている。しかしながら、先に述べたとおり、我が国の憲法上、条約が法令に優先するものとされているため、日本の営業者とオランダの匿名組合員との間の取引については日蘭租税条約が国内法の規定を上書きすることになる。したがって、当該取引に関する課税関係を明らかにするには、日蘭租税条約の規定をチェックする必要がある。そこで、現行の日蘭租税条約を見ると、匿名組合契約に基づく利益の分配は、現行条約が個別に定める所得類型のいずれにも当たらず、「その他所得」条項が適用されることになる。現行の日蘭租税条約の「その他所得」条項は、(配当、利子など)条約に個別の規定がある所得以外の「その他の所得」(匿名組合契約に基づく利益の分配も、これに該当する)については、納税者の居住地国のみが課税権を有し、投資先国側に課税権は存しない(ここでの事例に則して言えば、オランダにのみ課税権があり、日本側に課税権は存しない)ものと定めている。

以上の結果、源泉徴収課税を定める我が国の上記国内法の規定は、条約によって上書きされるために適用できず、我が国は、上記の事例のような場合には、匿名組合員に対する利益の分配に対して、源泉税を課することはできないものとされてきた。その上、オランダの国内法によれば、匿名組合契約に基づく利益の分配については、オランダ側でも非課税となる場合があり、結果的に、「課税の真空地帯」が生じているとして、日本の課税当局は、長年これを問題にしてきた。

この点、恐らくはこのような従前の経緯を踏まえて、新条約では、条約本体と不可分一体の「議定書」において、匿名組合契約(又はこれに類する契約)に基づいて取得される所得及び収益に対して、日本がその法令に従って源泉税を課すことを妨げない旨明記した。これによって、従前“TK”を通じた投資スキームを利用してきた外資系企業等においては、何らかの対応を迫られることになるものと予想される。

(4) 破綻金融機関株式譲渡益の取扱い

現行条約は、資産の譲渡収益(キャピタル・ゲイン)については、一定の例外を除き、居住地国のみが課税権を有し、源泉地国は課税権を有しないとの原則を採用している。新条約も、かかる原則自体は変更していないが、例外的に源泉地国による課税が認められる場面を、現行条約よりも拡大している。その一例として、いわゆる破綻金融機関株式の譲渡に関する例外がある。

かつて、破綻した日本長期信用銀行が、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください