2010年10月26日

全国の法科大学院(ロースクール=LS)が現在、2011年度入試の山場を迎えている。今回、各LSはこれまで以上に合格者判定に神経をとがらせているはずだ。入試の競争環境が確保されていない場合、補助金や交付金の削減につながる――。文部科学省から9月、その方針が明確に示されたからだ。新司法試験の合格率続落で「質の低下」が指摘されるLSの再編のため「外堀」を埋めてきた文科省が、いよいよ「兵糧断ち」作戦に乗り出した。

▽筆者:石川智也

■理念か試験か、両立悩む「低迷校」

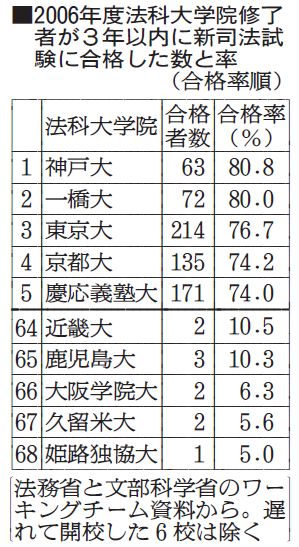

補助金削減策が発表されたのは9月16日、中央教育審議会(文科相の諮問機関)の法科大学院特別委員会の席上だった。具体的基準は、以下の通りだ。

〈前年の入試での競争倍率が2倍未満で、なおかつ、(1)司法試験で全国平均合格率の半分未満、(2)直近の修了者のうち司法試験を受けた者が半数未満で、その合格率も全国平均の半分未満――の2条件のいずれかが3年続いているLS〉

競争倍率を問うのは、学生確保のために質の低い学生を入学させているLSがあることを問題視してのもの。中教審特別委は昨春、「倍率が2倍を下回ると選抜機能が十分働いているとは言えない」と指摘。入試の競争環境は教育の質や司法試験実績と密接に結びついているとして、倍率が著しく低いLSへ改善を求めていた。(2)については、修了後すぐ受験せずに予備校などに通う「受け控え」の問題を踏まえてのものだ。「入り口」と「出口」で学生の質の確保ができていないLSは、大幅な改善を迫られることになる。

新司法試験の合格発表で、掲示板で番号を照合する受験者ら=2010年9月9日午後、東京・霞が関、川村直子撮影

新司法試験の合格発表で、掲示板で番号を照合する受験者ら=2010年9月9日午後、東京・霞が関、川村直子撮影

「弁解はしたくない。入学者を受け入れながら法曹を生み出せなかったわけだから。受験対策が弱かった面は否めない」。今回の司法試験で国立大唯一の合格者ゼロ校だった鹿児島大の采女博文・司法政策研究科長は、力なく語った。

コミュニケーション能力を持った人間性ある法曹の養成も、法科大学院制度の理念の一つ。これに従い、同校は2004年度の開校以来、臨床実習形式の「リーガルクリニック」教育に力を入れてきた。学生は弁護士の法律相談に同席し、依頼者との面談・質問も担う。目玉は弁護士過疎地の離島での法律相談実習。2年生の必修科目にもなっており、屋久島と種子島に合宿する。新住民と古くからの島民とのもめ事、島外の取引先との紛争……。離島独特の司法事情に触れられる取り組みが評判となり、毎年、他大学や司法修習生が視察に訪れるほどになった。「地方の大学院ならではの特色ある教育を提供できている」。担当する米田憲市教授(法社会学)は胸を張る。録画した全教員の授業をホームページで互いに見られるシステムを作るなど、ファカルティー・ディベロプメント(教育の質の向上策)にも力を入れてきた。

しかしながら、司法試験合格者数は昨年までで計5人にとどまり、中教審特別委からは今年1月、教育の大幅な改善が必要な14校の一つに名指しされた。試験対策を強化せざるを得ず、昨年から司法試験予備校で教えた経験もある弁護士を専任教員に迎えたり、夏休み中も補習用の自主ゼミを週3日ペースで開いたり、ネットを使った修了生向け遠隔授業を始めたりといった試みを続けてきた。競争率を高めるため定員も今春、半分の15人に減らした。

補助金削減策に対しては、より明確な反発の声もあがる。広島弁護士会は9月上旬、「各校が試験科目偏重の教育を行うようになることは必然で、司法制度改革の理念との齟齬を生じさせるもの」との反対意見書を文科省に送った。

裁判員制度と並ぶ司法制度改革の柱として2004年度にスタートしたLSは、受験テクニックに走りがちの旧司法試験への反省の下、「点からプロセスへ(一発勝負の選抜から長期間の「養成」への転換)」「双方向授業(討論やエクスターンシップ、模擬裁判)」を掲げた。多様な人材や社会人を受け入れるため、法学部出身者を主対象とする「既修者コース」(2年制)と他学部出身者などを受け入れる「未修者コース」(3年制)を分けて設けたのも特色だ。このため、教育成果を司法試験実績で評価するのは不適切との考えがあり、第三者機関による大学の評価制度である「認証評価」でも、試験対策を重視して授業が答案作成練習に偏っているLSに対しては「不適合」「不適格」の判定が下されてきた。

文科省や中教審が、「試験偏重への逆戻り」と批判を受けながらも、司法試験不振校に事実上の「退場」を迫る施策に踏み込んだのは、現状のままでは新しい法曹養成制度自体が崩壊しかねないとの危機感からだった。

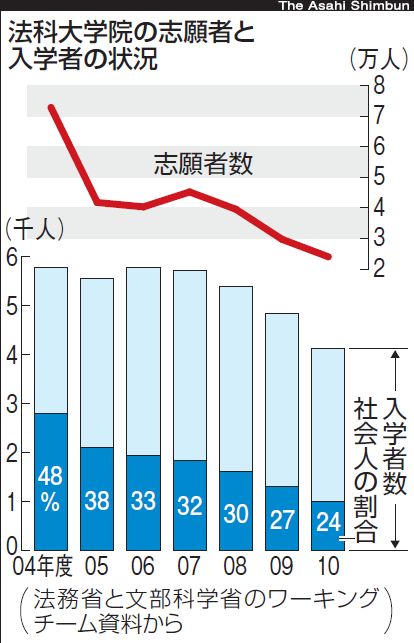

■司法試験合格率は続落、「質の低下」で悪循環に

「やはり」。今回の新司法試験の結果を、多くのLS関係者は失望とともに受け止めた。8163人の受験者数に対し合格したのは2074人で、合格率は25・4%。前年の27・6%を下回り、2006年の初回から4年連続で下降、過去最低となった。政府の司法制度改革審議会が当初に立てた目標は「修了者の相当程度(例えば7~8割)の合格」。同様に、「2010年ごろに合格者を年3千人」とする法曹人口拡大計画も打ち出され、2002年には閣議決定もされたが、今年を含めた最近3年の合格者数はいずれも2千人台前半。いずれも理想からほど遠い数字となっている。

新制度の理念を体現する「多様な背景を持つ人材」の苦戦も目立つ。「未修者コース」修了者の合格率は初めて1割台となった昨年より下がり、過去最低の17・3%に。「既修者コース」修了者(37・0%)との格差は縮まっていない。

司法試験実績で低迷するLSは質の高い学生集めでさらに苦戦するという負のスパイラルに陥っているが、これは新法曹養成制度そのものについてもあてはまる。

合格率の低さに加え、新試験に受かった司法修習生の「考試」(いわゆる「二回試験」)の不合格率の高さも問題になり、現場の裁判官や弁護士からは「LS出身者は質が低い」との声が相次いだ。日本弁護士連合会も昨年3月の提言で、LS修了者の「法曹の質」に言及。「3千人(計画)にこだわるのは不適切」と結論づけた。

現実が理想から乖離していった大きな理由は、LSの乱立だ。

司法制度改革審がLS制度の創設を提言したのが2001年6月。「認証評価」機関が適格と認定したLSの修了者にだけ司法試験の受験資格を与える考えだった。しかし、自民党など当時の与党は、(1)認証評価と受験資格を切り離す(2)修了者すべてに受験資格を与える(3)かわりに、司法試験の合格率などをみて政府が不適切と判断したLSに対し、認可の取消や改善勧告ができるようにする――との案で合意。「手を挙げたところは認可し、あとは淘汰を待つ」という方針でスタートすることになった。この転換は、司法試験を所管する法務省が描くシナリオと一致するものだった。同省幹部は当時のことを、「質の低い大学院に本当に退場を迫るのならいいが、できるはずがない。それならば司法試験で法曹の質の確保を図る。そういう前提だった」と振り返る。試験信仰からの脱却を目指したはずの構想は、当初から「試験による質保証」の要素を胚胎していた。

結果、4千人程度と見込まれていた定員は、最終的に74校、定員約5800人に膨らんだ。LS制度スタートと同じ2004年度には国立大が法人化され、大学そのものが大競争時代を迎えようとしていた。勝ち残りの道を探る各校、とりわけ社会科学系の大学にとって、学生を呼び込める「看板」となるLSの設立は、至上命題とも言える側面があった。教員確保や学生の獲得で各校の競争は激化し、教育の質の確保が困難なままスタートしたLSもあった。

■乱立一転、統廃合の動き加速

「質の向上」のために文科省が取ったのが、少数精鋭化だ。同省専門職大学院室は2008年秋から、各校に定員削減や統廃合を強く促す指導を始めた。自然淘汰とともに、「総量規制」で分母そのものを減らし、司法試験合格率を高めようという狙いだ。

中教審特別委も昨年春、「教員確保が困難」「入試の競争倍率が低い」「修了者の多くが司法試験に合格しない」の3パターンの大学院について、「2010年度から」と時期を明記したうえで、定員削減を求める提言をまとめた。「入り口」での質確保としても、入学希望者に課される他団体実施の「適性試験」で下位15%を「門前払い」することを提案。成績・進級判定の厳格化も求めた。さらに、「司法試験の合格者がゼロ、または極めて少数の大学院」については「抜本的な見直しが必要」との表現で、事実上の「撤退」を含めた検討を迫った。

そのうえで、特別委は今年1月、前述のように、教育内容や学生の質の確保などで問題があり、大幅な改善が必要な14校を名指しした。いずれも、昨年度入試の競争倍率は2倍以下、直近の2009年司法試験合格率も10%程度のLSだった。文科省幹部は「社会から求められるLSの役割を果たしていないところが少なからずある。そういうところには決断していただくのも仕方ない」として、統廃合などを促す指導を強める考えを示した。

「外堀」を埋める施策は、矢継ぎ早に打ち出された。

文科省は今年3月の省令改正で、今年度から「認証評価」の判定基準に司法試験の合格実績を初めて盛り込んだ。「法曹を生み出す」という役割を果たしているかどうかを重視するための措置だ。最低5年に一度受けねばならない認証評価で、成績不振校は厳しい評価にさらされることになった。入試成績が悪くても学生を入れるLSもある状況を改めるため、「入学者の適性の適確かつ客観的な評価」との基準も加えた。

特別委も同時期、司法試験合格率が平均の半分に満たない状況が続くLSについて「公的支援のあり方の見直しを検討すべきだ」と提言。国からの助成を削減し、法務省と最高裁から実務家教員として派遣されている検察官と裁判官を引き上げるべきだとした。不振が続くLSは「カネ」と「人」の両面で国の支援が減らされることになり、経営基盤が揺らぐのは必至となる。9月の文科省の補助金削減策打ち出しは、この提言を受けてのものだった。

教育界側にはもう一つ、懸念材料があった。

来年には、LSを経由しなくても司法試験の受験資格を得られる「予備試験」が始まる。LS修了者と同等の学識や法律実務の素養を持つかを、短答式・論文式による筆記・口述試験で問うものだ。その合格者が多ければ、LSの存在意義が薄れることになる。予備試験がLSに代わる太いバイパスとして本格的に機能していくのか、それとも「大検」程度のものにとどまるのかは現在のところ不明だが、新法曹養成制度を揺るがしかねない存在だけに、LSの質の改善は関係者にとって急務だった。

上記の様々な「北風」施策の結果、LSの総定員は今年度、約4900人にまで減った。5月には、累計合格者が3人にとどまっていた姫路獨協大が学生募集停止を発表、撤退1号となった。「予備軍はまだある」。文科省幹部は「期待」を込めて言う。

■法曹界と教育界、「質」の認識に溝

「道筋はついた」。文科省や中教審特別委は、質向上の基盤を整えたことでまずは一定の成果をあげたという認識だ。特別委の作業班は現在、LS修了者が最低限備えるべき学修内容や水準を示した「共通的な到達目標(仮称)」の策定作業を進めるなど、教育内容の改善策にも取り組んでいる。各LSは今後、これを参照してカリキュラム作りをすることになる。

それだけに、関係者は司法試験の合格発表を憤りとともに受け止めている。

「LS側は理念に沿った改善努力をしているのに、なぜ計画通り合格者が増えないのか」「試験が司法改革の理念通りに行われていないのでは。知識偏重のままだ」「合格ラインの設定はどうなっているのか」。初めて前年を下回る2043人という合格者数となった2009年の発表直後の中教審特別委では、司法試験を所管する法務省への不信や不満の声が相次いだ。座長代理の井上正仁・東京大法科大学院長(当時)が「3千人(計画)は維持されているのか、確認したい」と、法務省出身の委員にくぎを刺す場面もあった。

閣議決定された「3千人」を明確に否定するでもなく、一方で「LSは質が低い」とのアナウンスを繰り返し、「空中戦」で人数を2千人におさえている――。文科省やLS側の法曹界への不満は2年前から高まっていた。

新司法試験の開始を待つ受験者たち=2010年5月12日午前8時54分、東京都品川区西五反田7丁目のTOCビル、橋本弦撮影

新司法試験の開始を待つ受験者たち=2010年5月12日午前8時54分、東京都品川区西五反田7丁目のTOCビル、橋本弦撮影だが、法曹界の側も一歩も引く気配はない。

法務省幹部は「最低限の質が保てない以上、合格者数は増やせない」と、LSの教育を問題視する姿勢を変えない。最高裁幹部も「3千人計画があっても実力がなければダメだ。法曹に求められる最低限の質を問うのは当然」と話す。司法試験の合格者は、司法試験委員会の下に置かれた約200人の考査委員が事実上、多数決で決めている。その半数はLSの教員。法務省からすれば「合格者数は、LS側も認めた結果」というわけだ。現状で「法曹の質」を保てると判断された合格者は年間2千人程度。「学校数も定員も今の半分程度で十分」という声さえある。「質の低下というが、新しい法曹に求められる『質』は以前とは違うはずではなかったか」という教育界側の反論との、意見の隔たりは大きい。中教審特別委のある委員は「資格試験なのか競争試験なのか、あるいは、新試験の合格者にどんな能力を要求するのか、明確な合意がないまま制度が始まった。それが迷走の一因」と指摘する。

ワーキングチームの初会合であいさつする加藤法務副大臣。隣の鈴木文科副大臣の席は空席だ

ワーキングチームの初会合であいさつする加藤法務副大臣。隣の鈴木文科副大臣の席は空席だ■「新しい」法曹像、「再検討を」

法曹養成制度の問題は、法曹人口のあり方を避けては語れない。それは「卓袱台返し」の危険と隣り合わせでもある。

「3千人計画」はここ数年、揺さぶりを受け続けてきた。

日本弁護士連合会は2009年3月、急進する弁護士数に見合う仕事が確保できていないとして、数年間は現状の合格者数(2千人程度)に抑えるよう提言した。弁護士はこの10年で約1万人増加。昨年は司法修習が終わって2カ月たっても就職先が確認できない人が60人(2・6%)に達した。各地の弁護士会が会員に新人の採用を働きかけているが、「もう飽和状態」という声が噴出している。

政府の司法制度改革審の意見書(2001年6月)は「法曹需要は量的に増大する」とし、達成すべき法曹人口を「5万人規模」としたが、司法統計によると、全国の地裁で受けた最近の民事・行政の通常訴訟は06年まで年13万~15万件程度。07年、08年は増えたが、増加分の大半は一時的に急増した過払い金返還訴訟で、今後は減ると見られている。

弁護士の受け皿として期待された企業や公務員への採用も伸びていない。2009年の弁護士白書によると、同年6月時点の企業内弁護士354人で、任期付き公務員はわずか81人だった。一方、同様に「大幅に増員すべきだ」とされた裁判員・検察官は、2009年までの10年間でそれぞれ約600人、200人しか増えていない。合格者の9割を受け入れる弁護士業界で就職難が深刻化している。

日弁連は、仮に2010年から年間合格者3千人が続いた場合、法曹人口は2018年に5万人を越え、2054年に約13万人で均衡する、と試算した。主流派閥が推す相手候補を破る「番狂わせ」で今年3月、日弁連会長に就任した宇都宮健児氏は、会長選で「合格者数を1500人に減らす」と改革を根幹から覆す大幅な見直しを主張した。

司法修習生に国が給与を払う「給費制」の廃止問題が最近にわかに沸騰したが、これも新しい法曹養成制度に絡む。財政負担の過重を理由に2004年に法改正され、この11月から「貸与制」に移行することが決まっているが、土壇場にきて、給費制継続に向けた議員立法の動きが高まった。司法制度改革を推進してきた自民党の反対方針で法案提出は不可能になったが、11月以降に動きが再燃することは確実だ。この給費制維持を組織を挙げて訴えてきたのも、日弁連だった。「年間3千人の合格者を前提にして貸与制が考案されたが、計画は実現しておらず、法曹志願者も減っている」というのが理屈だ。

しかし、こうした諸々の議論は、民事、刑事の訴訟を幅広くこなす従来型の法曹像を前提としているのも確かだ。従来の弁護士が相手にしなかった中小企業や市民の潜在需要は、日弁連も認めている。司法制度改革の旗振り役を務めてきた立場をかなぐり捨ててまで「就職難」を言うのなら、「3千人云々の前に、法曹資格者の民間企業や官公庁などへの進出をどう促すか真剣に検討すべきだ」(東京弁護士会の幹部)と指摘する声は内部からも挙がる。

給費制維持の議論について、11月に早稲田大総長に就任する鎌田薫・法科大学院協会副理事長は「給費制の廃止は司法試験合格者の問題だけでなく、裁判員制度やLSへの公的助成など司法制度改革全体での予算増を勘案して決まったこと。日弁連の主張は、法律家の議論としてはずさんと思う人が多いのではないか」と指摘する。「法曹人口拡大の減速を前提にした給費制維持ではなく、改革の流れに沿って志願者や合格者を増やし、企業などで働く新しい法曹需要を掘り起こすことを考えるべきだ」

地方の弁護士不足も完全には解消されていない。2009年版の弁護士白書によれば、昨年8月現在、全国に203ある地裁支部の管轄地域のうち弁護士が1人もいない地域が2カ所、1人しかいない地域が13カ所ある。

市民が身近に弁護士に相談できる「法テラス」のコールセンターへの問い合わせ件数は08年度、約28万8千件にのぼった。弁護士の需要はまだまだあるとも言える。

司法制度改革論議に携わった法務省幹部は言う。「結局、社会の中で法曹が果たす役割と、そのための必要数というそもそも論に行き着くことなになる」

しかし、法務・文科両省のワーキングチーム以降、その「そもそも論」を議論する場は、できていない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください