2010年11月10日

ビデオは2001年12月22日、九州南西海域で、不審船の違法行為を証拠化するため海上保安官の手で撮影された。

2001年12月22日の鹿児島県奄美大島沖の不審船事件、海上保安庁提供の画像

2001年12月22日の鹿児島県奄美大島沖の不審船事件、海上保安庁提供の画像海上保安庁では、長官らが対策本部の一室に詰めて事件に対応しており、その過程で12月22日から24日にかけて、長官の指示により、送信されてきた映像を抜粋・編集する形で6本の「広報ビデオ」を作成し、記者クラブ幹事社を通じて各報道機関に提供した。それらのビデオの中には、情報公開法が秘密扱いを認める「不開示情報」にあたると海上保安庁が考えるシーンも含まれていたが、それについても同庁は「公益的観点から最小限の範囲で開示した」という(情報公開・個人情報保護審査会が「海上保安庁が撮影した九州南西海域不審船に関するビデオの一部開示決定に関する件」などについて2005年12月16日に出した答申書(平成17年度(行情)答申第486、489号))。

広報ビデオ提供の目的について、海上保安庁はのちに情報公開・個人情報保護審査会に次のように説明していた。

「海上保安庁では、その主な活動の場が、海上という国民の耳目に触れ難い場所であることから、積極的な広報により、国民の理解と協力を得て海上保安業務を遂行するよう努めている。特に、事件、事故等に係る広報にあっては、捜査上の支障の有無をも考慮しながら、再発防止や防犯効果も期待して行っているところである。このため、広報の実施に当たっては、広報文を配布するほか、より効果的であると考えられる場合には、ビデオ等の映像提供も積極的に実施しているところである」(情報公開・個人情報保護審査会が「広報ビデオ作成に関する事務処理関連文書の不開示決定(不存在)に関する件」について2005年2月14日に出した答申書(平成17年度(行情)答申第543号))

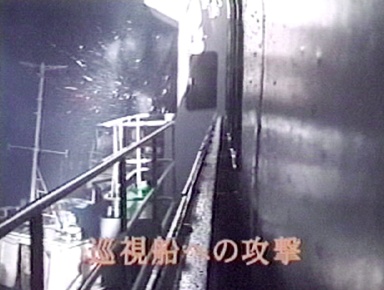

不審船(左下)から銃撃される巡視船「あまみ」=海上保安庁提供の画像

不審船(左下)から銃撃される巡視船「あまみ」=海上保安庁提供の画像「捜査機関である海上保安庁が最終的に長官の判断を得、組織的に意思決定したもので、公益上の目的をもったものであることから公務員の守秘義務違反には当たらないと考えている」(情報公開・個人情報保護審査会が「海上保安庁が撮影した九州南西海域不審船に関するビデオの一部公開を決定したことに関する起案・合議・審査・決裁に関する全文書の不開示決定(不存在)に関する件」について2005年12月16日に出した答申書(平成17年度(行情)答申第487号)。

ビデオは事件の3日後の2001年12月25日、司法警察職員である海上保安官によって領置・押収され、2003年3月14日、不審船乗組員10人が被疑者死亡のまま殺人未遂と漁業法違反(検査忌避)の疑いで書類送致された際に証拠品として鹿児島地検に送られた。

しかし、その後、鹿児島地検はこれら10人全員を不起訴処分とし、ビデオは海保側に還付された。この結果、ビデオは「押収物」ではなく、情報公開法の適用を受ける「行政文書」となった。このため、情報公開法に基づく外部の請求に応じる形で、2004年3月30日、一部開示決定が出された。

「出動した海上保安庁の巡視船の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください