2010年12月20日

■事故と起訴までの経緯

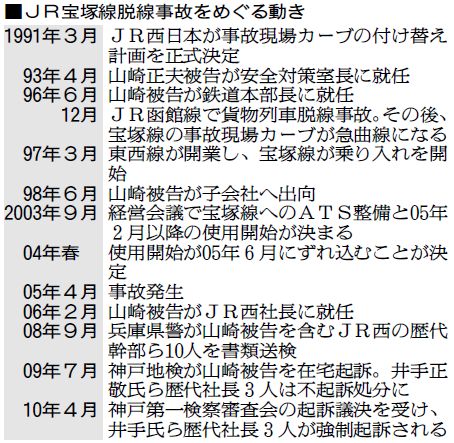

事故は05年4月25日午前9時18分ごろに発生した。兵庫県尼崎市のJR宝塚線を走行中の快速電車(7両編成)が制限速度を大幅に超えてカーブに進入し脱線。線路脇のマンションに突っ込んだ。

県警は延べ約3万6千人の捜査員を投入し、懲罰的とされた日勤教育や過密ダイヤが運転士に与えた影響など事故原因を幅広く捜査。08年9月、現場カーブに自動列車停止装置(ATS)を備えて事故を防ぐ義務を怠ったなどとして、山崎前社長ら10人を神戸地検に書類送検した。

山崎前社長の起訴方針を伝えられた最高検は、業務上過失致死傷罪の立証に不可欠な「予見可能性」と「結果回避義務違反」が明確ではなく、公判維持できないとして2度退けた。しかし、地検は補充捜査を踏まえて最高検を説き伏せ、昨年7月に前社長を否認のまま在宅起訴した。

地検関係者は朝日新聞の取材に「99%の有罪率を見込んで起訴する従来の基準に当てはめた起訴ではなかった。多数の犠牲者が出た鉄道事故の刑事責任の有無を検察だけで判断するのは尊大と考えた」と捜査を振り返る。

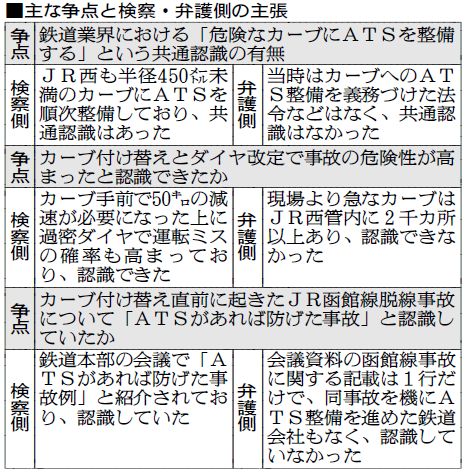

■主張対立、証人30人

岡田裁判長は公判に入る前に争点や証拠を絞り込む非公開の手続きを今年3~11月に8回開き、検察側が捜査段階で聴取したJR西の運転士や山崎前社長の元部下ら計30人を証人として呼ぶことを決定。公判では、これらの証言が鍵を握ることになる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください