2010年12月27日

弁護士 山口 利昭

■1 最高裁、ニアミス事件に厳しい判断

山口 利昭(やまぐち・としあき)

山口 利昭(やまぐち・としあき)本件決定の概要は以下のとおりである。

2001年1月31日午後4時ころ、静岡県焼津市付近上空を航行中の航空機A機(日航907便)及びB機(日航958便)が著しく接近し,両機の衝突を避けるためにやむなく急降下したA機の乗客らが、急降下の衝撃によって負傷した。

この事故について、実地訓練中の航空管制官は、両機が異常接近しつつあることを知らせるレーダーの警報を認知して巡航中のB機を降下させることを意図していたにもかかわらず、便名を言い間違えて上昇中のA機に対し降下指示をした。また、その指導監督者である航空管制官においても、この言い間違えに気付かず、直ちに是正をしなかった。

A機、B機とも航空機衝突防止装置が設備されていたが、同人らの過失については、両機の接触,衝突等を引き起こす高度の危険性を有する行為であって、これと上記事故との間の因果関係も認められる。また航空管制官両名において、両機が共に降下を続けて異常接近し、両機の機長が接触、衝突を回避するため急降下を含む何らかの措置を余儀なくされることを予見できた。このような事実関係の下では、上記航空管制官両名につき両機の接触、衝突等の事故の発生を未然に防止するという業務上の注意義務を怠った過失があったものとして、それぞれ業務上過失傷害罪が成立する。

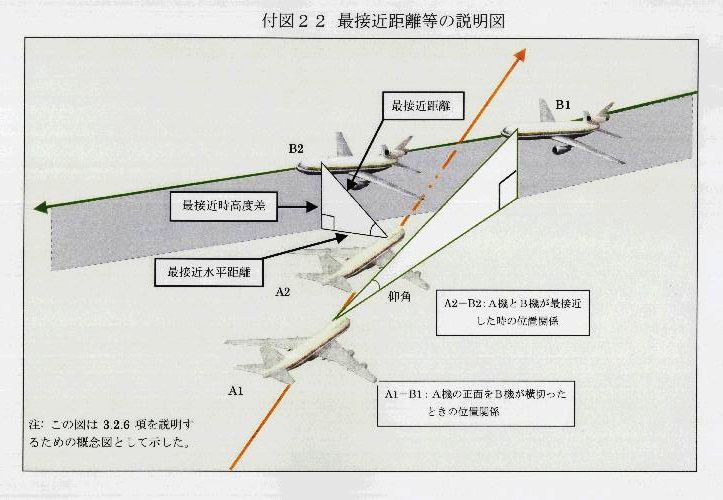

事故調査委員会報告書に添付された図面

事故調査委員会報告書に添付された図面このような重大事故を発生させた原因のひとつに航空管制官の「便名の言い間違え」という事実があることは確かである。上記最高裁は、空中衝突防止装置(TCAS)が装備されていたとしても、航空管制官たる地位にある者は、緊急時には冷静沈着に便名の言い間違えを防止すべきであるから、緊張のあまり便名を言い間違えてしまったことは危険な行為であり、また事故との相当因果関係も認められる、としている。航空管制官の刑事責任を問うことが今後の重大事故防止のためには必要であり、これが国民の常識にも合致する、と考えたのであろう注4。

たしかにこれだけの重大な事故を発生させた以上、誰も刑事責任を負わない、という結論には納得がいかない向きも多いと思う。とくに死の恐怖に直面した多くの乗客からすれば、ヒューマンエラーが原因であることが明らかな本件で、ミスを犯した者の刑事責任を追及しない、もしくは犯罪が成立しない、という結末は到底許容しがたいかもしれない。

■2 最高裁の判断への疑問

しかし本件で航空管制官に刑事責任を問うことにはいくつかの疑問が残る。

ひとつは空中衝突防止装置の存在である。これはヒューマンエラーが不可避であることを前提に、いわば「最後の砦」として設置されたものである。航空機が一定の距離に近接した場合、自動的に双方に指示を出し、空中における衝突事故を回避するシステムである。本件ではこの装置による指示と、危険を察知した航空管制官の指示とに食い違いが生じた場合の優劣関係が明確にルール化されていなかった。よってA機の機長は、便名を言い間違えた管制官の指示に従うことを自己の判断で優先し、結果としてニアミスを起こした。つまりこの衝突防止装置が存在したがゆえに招いた事故なのである。極論すれば、航空管制官が居眠りをしていたり、危険を察知しながら事態を放置していれば、両機に対する空中衝突防止装置の指示によって危険は回避されていたことになる。

対応が悪かったとはいえ、航空管制官が危険回避のための措置を講じた場合は過失犯に問われ、それ以上に悪質な対応が認められる場合には犯罪が成立しない、という結論は果たして納得がいくものだろうか。

次に「段階的過失」の問題である。たとえば本件における航空管制官の便名の言い間違えというミスは、自動車運転者の交通事故における「アクセルとブレーキの踏み間違え」というミスに似ている。これまでも多くの交通事故で問題になっているが、判例の立場では、アクセルとブレーキの踏み間違えだけで注意義務違反が指摘されるのではなく、たとえばわき見運転をして危険を察知するのが遅れ、慌てたためにアクセルとブレーキを踏み間違えた等、段階的な過失を認定して過失犯の成立を認めるものが多い。しかし本件では、このような段階的な原因行為を論じることはなく、航空管制官による便名の言い間違えだけに焦点を当てたものとなっており、「事故の危険が切迫した状況のなかで、航空管制官といえども、果たして冷静沈着な行動が期待できるのか」大いに疑問が残るところである(切迫した状況そのものを、航空管制官のミスによって招いたのであればやむをえないものであろうが、そのような行為は特定されていない)。

そして最後に本件に関する航空事故調査報告書との関係である。事故の翌年である2002年7月に公表された本件航空事故報告書によると、本件事故の発生原因として10項目にわたる要因が示され、それらの複合原因によって発生したものとされている。東京地検はこれらの原因の中から、航空管制官の便名の言い間違え(及び指導員が言い間違えに気付かなかったこと)だけを取り上げ、同人らの起訴に踏み切った。たしかに同人らのヒューマンエラーが事故の原因のひとつであることは確かだが、果たして他の複合原因は過失犯の成立に影響しないのであろうか。

■3 刑事責任追及と事故原因の解明は両立するか?

ちなみに上記最高裁第一小法廷の判断は裁判官全員の意見が一致したものではない。櫻井龍子裁判官は、航空管制官らに過失は認められないとして反対意見を展開している。具体的には、過失犯成立の前提となる「予見可能性」「事故との因果関係」の判断において、事故調査報告書が「複合原因」と指摘した他の諸事情を斟酌し、過失犯の成立を否定している。また本件のようなヒューマンエラーを取り上げて過失犯の成立を認めることとなると、今後重大事故が発生した場合には、刑事捜査だけでなく、事故調査の場面においても、関係者は黙秘権を行使して誰も真実を語ろうとせず、また法人ぐるみで製品の欠陥を隠す風潮となることの懸念が示されている。櫻井判事は、このような風潮は事故原因の究明を阻害し、将来的に鉄道や航空の安全性を高めるための政策に重大な影響を及ぼすことになる、と警鐘を鳴らしている。これは極めて正鵠を得た意見である。

今年アメリカでは「大規模リコール騒動」の渦中にあるトヨタ自動車が、米国運輸省に対して高額の民事制裁金を支払うことで合意した。これはトヨタが製品のミス(安全法規違反)を認めたものではなく、事故報告が遅れたことへの制裁と解釈して制裁を甘んじて受けたのである。ヒューマンエラーへの批判よりも、事故再発防止のための情報を隠すことへの批判が強いのがアメリカの国民感情である。安全対策に向けた情報が隠されることへの危険が広く認識されることになれば、我が国においても「刑事責任が免じられてでも関係者が真相を語り、事故の再発防止のための徹底的な分析がなされるべき」との考え方が受け容れられるようになるのかもしれない。すでに独禁法の世界ではリーニエンシー(自主申告制度)が施行され、日本でも十分に機能している注5。安全対策の促進のような、より大きな価値を実現するために、事故関係者の刑事免責を認める風潮は、今後日本でも根付く可能性はあると考えている。

注1:10月26日の最高裁決定を掲載

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください