2011年05月11日

▽筆者:奥山俊宏

▽関連記事: 3月12日、東電で何が? なぜ1号機は爆発したか?

▽関連記事: 3月13日、東電で何が? 3号機水位低下、社長記者会見

▽関連記事: 3月14日、東電で何が? 福島第一原発3号機爆発

▽関連記事: 3月14日午後、2号機に異変

▽関連記事: 連日連載・東京電力本店からの報告

■第一報

現場、つまり、福島第一原子力発電所から「ステーション・ブラックアウトになった」という連絡が入ってきたとき、そこにいた全員が事態の深刻さを即座に理解する。

「ステーション・ブラックアウト」――。発電施設に供給される電気がすべてなくなってしまう、つまり、発電所の停電である。「交流電源全喪失」とも呼ばれる。

失われたのは福島第一原発の所内電源だけではない、送電網でつながっているはずの東京電力そのものの電気を使えない。地元・東北電力からも電気を受け取れない。そしてさらに、各原子炉に2台ずつ備えられている非常用ディーゼル発電機まで機能しない。

これは、ただごとではない――。東京電力原子力・立地本部原子力設備管理部の小林照明(てるあき)課長はそう思う。

東京都千代田区内幸町1丁目にある東京電力本店の2階の大部屋にあるテレビ会議システムのモニター画面にはそのとき、福島第一原発の「免震重要棟」の中にある緊急時対策室の様子が映し出されている。そのテレビ会議システムを通じて、たしか、福島第一原発の運転管理部長が「ステーション・ブラックアウト」とコールするのをその場のみんなで聞いた――。小林課長はそんなふうに記憶している。

同じ本店2階にいた黒田光課長の記憶は少し異なる。福島第一原発の側と電話で話をしているさなかにその情報を伝えられた本店原子力設備管理部の部長が「ステーション・ブラックアウト!」と大きな声を上げ、それが周りに伝わった――。

小林課長によれば、2人の記憶は矛盾するものではない、という。

つまり、そのとき、東電本店2階の災害対策本部で飛び交っていた情報は福島第一原発に関するものだけではなかった。福島第二原発、柏崎刈羽原発、火力発電所、変電所……。あちこちの発電施設、変電施設、配電網が地震の影響を受け、それらの被害情報と復旧情報が本店2階に集約されつつあった。福島第一原発についても、運転中だった1号機、2号機、3号機の原子炉に制御棒が一斉に挿入され、緊急停止に成功したという情報がすでに入っていた。錯綜が極まるなか、情報は、テレビ会議システムで伝えられてくるだけでなく、電話でやりとりされることも多かった。小林課長によれば、「ステーション・ブラックアウト」の第一報を電話で伝えようとする福島第一原発の側のその声はおそらくテレビ会議システムのマイクにも拾われ、二つの経路で同時に本店に届いた可能性がある。

小林課長の記憶によれば、第一報は、号機を特定した上で「ステーション・ブラックアウト」と告げていた。どの号機が最初だったかは定かではないが、短時間のうちに3つの号機でそれぞれ「ステーション・ブラックアウト」に陥ったとの連絡が相次いで本店2階に入ったとみられる。

緊急停止したばかりの、いまだ莫大な熱を発し続けている原子炉が3つ。それらを制御するためのシステムに電気が供給されなければ……。 「ステーション・ブラックアウト」の声を聞いたときから、最大の焦点が福島第一原発になるであろうことは、その場のだれの目にも明らかとなった。

午後3時42分、福島第一原発1号機、2号機、3号機の「全交流電源喪失」が東電から政府にただちに通報される。原子力災害対策特別措置法第10条に基づく、それは最初の通報だった。

■地震発生

東京電力本店は、銀座と霞が関にはさまれた、東京都千代田区内幸町の1丁目にある。

3月11日午後2時47分、その東京でも地震の揺れを感じ始める。それは大きく、ゆったりしていて、2時49分に震度5強のピークに達するが、そのあとも長くながく続く。

東京電力本店ビル

東京電力本店ビル東電本店ビル5階の原子力設備管理部。東北の沖合が震源だという情報が入ってくるのとたいして時間差なく、福島第一原発、福島第二原発で運転中だった7つの原子炉がすべて「スクラム」した、との報が入る。

スクラム――。通常、原子炉を停止する場合は、時間をかけて少しずつ制御棒を炉心に差し入れていき、6時間から8時間をかけて電気出力をゼロにし、さらに数時間をかけて残りの制御棒をすべて挿入し終える。そうした通常の手動停止とは異なり、各号機ごとに決められた一定の大きさの揺れを感じたときは、原子炉は数秒で自動停止される。制御棒が下から炉心に一挙に全挿入され、核分裂反応の連鎖を瞬時に止める。原子力業界ではそれを「スクラム」と呼びならわしてきている。それが福島の7つの原子炉でほぼ同時に起こったのだ。

「これだけの号機が落ちるのは新潟以来」。原子力設備管理部の黒田光(ひかる)課長はそのときそう思う。

3年8カ月前、つまり、2007年7月16日、新潟県にある柏崎刈羽原子力発電所で運転中だった4つの原子炉のすべてが「スクラム」した。新潟県中越沖地震の烈震と「スクラム」に続いて、3号機の所内変圧器で絶縁油が漏れてそれが燃えだし、その様子が「原発の火災」としてテレビで放映された。原発の中枢機能が損なわれることはなかったが、想定を上回る揺れで様々な機器が壊れ、世の中の人々の原発イメージを悪化させた。2009年12月から2011年2月にかけて4つの原子炉が運転を再開したが、残り3つの号機は地震から4年近くがたつというのに未だ復旧の途上にある。

黒田課長の同僚、巻上(まきがみ)毅司(たけし)課長もまた、新潟県中越沖地震のことを思い浮かべる。「新潟に比べて、今回はどうなのだろう?」

原子力・立地本部の下に6つある部のうち、少なくとも原子力設備管理部の社員たちにとっては、新潟での地震の経験は骨身にまで染みる悪夢だ。

「これは普通の会議室ではなく、2階の緊急対応の部屋を使う案件だ」と黒田課長は思う。ほどなくして緊急時態勢が招集される。あらかじめその要員に指定されていた社員たちがぞろぞろと2階に降りていく。巻上課長は5階の自席でそれを見送る。

いったん自席に戻った黒田課長が、2階に向かうため再び席を離れようとするそのとき、テレビの画面に東北の海辺を襲う津波の様子が映し出されているのを目にする。「これはすごいのが来る」。黒田課長はそう思う。そして、福島第一原発の海水ポンプのことを思い起こす。

原子炉の核燃料は、循環する水によって冷却される。熱を出し続ける核燃料で熱せられたその循環水は、熱交換器の薄い壁ごしに海水に間接的に接触することで冷やされ、再び炉心に戻る。その冷却に使う海水は絶えず、海辺のポンプでプラント内に取り入れられなければならない。その海辺の海水ポンプが、福島第一原発では、屋外にほぼむきだしになっている。それは秘密でも何でもなく、原子力設備管理部の人間なら誰でも知っているような話だ。

津波が来たときにそれら海水ポンプは無事でいられるだろうか? もし海水ポンプがなくなると、どういうことになるのだろうか?

■津波の第二波で

東電本店2階の対策本部では、地震の揺れで発電、送電、配電の設備にどんな悪影響があったのかなかったのか、それを確認する作業に追われている。津波来襲の恐れがあることは分かっているが、やってくる津波を止めることはできない。福島第一原発、福島第二原発ではスクラム、つまり、原子炉の自動停止の成功が確認されている。福島第一原発では、原因は不明だが、外部電源の電圧が下がり、そのため、各号機に複数ずつ付設されている非常用ディーゼル発電機が起動して、外部電源に代わって所内に電気の供給を始めている。第二原発では外部電源が生きている。大津波警報が発令され、屋外にいた作業員たちに退避が指示されている。それも間もなく完了する。そうした事実が続々と報告されてくる。

午後3時27分。地震発生の41分後。津波の第一波が福島第一原発に押し寄せる。のちに判明した海辺の波高計の観測記録によれば、その高さは約4メートル。想定の5.7メートルに迫る高さだ。

その8分後、午後3時35分に、第二波が来襲する。7.5メートルまで測れる波高計はそこで壊れる。

福島第一原発1~4号機の建屋のある敷地の海抜は約10メートル。それを上回る14~15メートルの高さに津波の水面は達する。原子炉建屋やタービン建屋があるあたりのほぼ全域が内陸側も含めて深さ4~5メートルの水に覆われる。建屋群は「陸の孤島」状態となって、周囲はすべて水没する。搬入口などから建屋に海水が侵入してくる。タービン建屋には、起動したばかりの非常用ディーゼル発電機がある。

しかし、その時点でそうした情報は本店には伝わらない。海辺にはだれも近づけないから、そんな状況は分かりようがない。

直後、「ステーション・ブラックアウト」が本店に伝えられる。

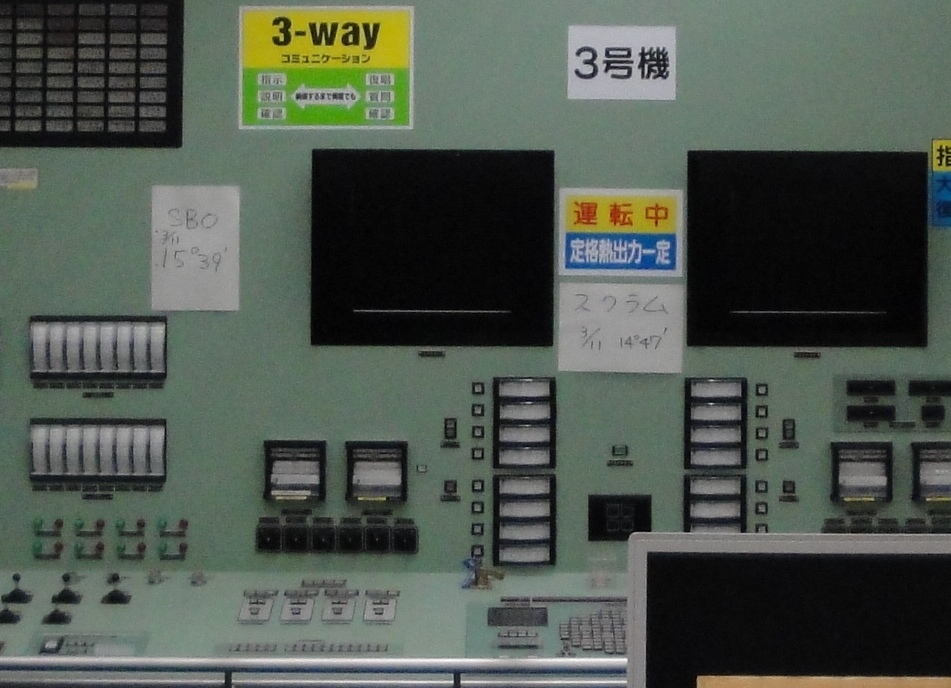

「ステーションブラックアウト」を示すとみられる「SBO」の日時と原子炉緊急停止(スクラム)の日時が張り出されている3号機の中央制御室=3月23日に東京電力が公表した写真から

「ステーションブラックアウト」を示すとみられる「SBO」の日時と原子炉緊急停止(スクラム)の日時が張り出されている3号機の中央制御室=3月23日に東京電力が公表した写真から小林課長は当初、その原因をよく理解できない。「どうしてブラックアウトしたのかな?」と不思議に思う。地震が発生してから40分以上がたっている。号機ごとに複数の非常用ディーゼル発電機が起動し、そこから各原子炉に電気が供給されてきているはずだ。現に、テレビ会議システムで本店とつながる福島第一原発の緊急時対策室には明かりがともり、現地本部として機能している。

「すごい津波が来た」「電源を喪失した」という話は伝わってくるが、いったいどれほどの被害があったのかはなかなか分からない。現地の緊急時対策室は、高台にある免震重要棟の中にあって津波の被害を免れ、自動起動した非常用ガスタービン発電機から電気の供給を受け続けている。緊急時対策室の映像は送られてくるが、原子炉建屋やタービン建屋については画像も映像もないから、いったい何が起こっているのかよく分からない。

想定を超える高さの津波で建屋群が水没した事実が分かったのはそのずいぶん後のことであって、その時点では、それは、小林課長にもだれにも知りようがない。

午後3時42分、非常災害対策本部に加え、原子力緊急時対策本部が設置される。

■バッテリーは?

「ステーション・ブラックアウト」に陥ったと聞いたとき、対策本部にいた多くの人がバッテリーの直流電源のことを思い浮かべる。

海水ポンプが津波にやられて取水が不可能となり、その結果、10台ある水冷式の非常用ディーゼル発電機が動かなくなった――。そんなシナリオが描かれる。それら水冷式の非常用ディーゼルは、機械の発熱部を海水で冷やす仕組みになっている。その海水の供給が途絶えたことでオーバーヒート(過熱)を避けるために自動停止したのではないかと推定される。

しかし、被害はそれだけではない。2号機、4号機、6号機に1台ずつ付設されている空冷式の非常用ディーゼル発電機のうち、2、4号機の2台もまた機能しなくなっている。空冷式だから海水は必要ない。したがって、海水ポンプの喪失が原因ではない。海抜が比較的高いところにあるため、津波で冠水した可能性も低い。ということは、建屋側で電気を受け入れる窓口である受電設備(メタクラ)が津波で水につかって機能を喪失してしまった可能性が出てくる。

とはいえ、受電設備はタービン建屋の中にあって、そこまで水没する事態は当初なかなか推定できない。建屋に侵入してきた海水によってバッテリーそのものが水没してしまった可能性はなおさら想像できない。いずれにせよ、何が起こっているのか、よく分からない。だから、多くの人がバッテリーに期待をかける。

バッテリーの直流電源が最後の頼みの綱となって働いているはずだ――。多くの人がそう考える。

「外部電源全喪失」には、事前に定められた対処の手順がある。運転員なら

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください