2011年08月25日

織田 一(おだ・まこと)

織田 一(おだ・まこと)日米欧の主要国が財政危機と景気不振の悪循環にもがいている。根底には、高齢化に伴う低成長と社会保障費の膨張という深刻な「先進国病」がある。

▽この記事は2011年8月23日の朝日新聞朝刊経済面に掲載された原稿に加筆したものです。

7月末まで、米国では政府に許される借金の上限引き上げ協議が難航した。最後は引き上げが認められ、米国債の利払いが滞る「債務不履行(デフォルト)」は回避したものの、同時に決めた借金削減計画の規模は当初より小さくなった。米政府は1千兆円を超える借金を背負っており、もはや財政面から強力なカンフル剤を打つ余裕はない。

7月の主役は欧州だった。欧州連合(EU)は事実上のデフォルト状態のギリシャへの支援策をまとめたが、資金繰り不安は、イタリアやスペインなどユーロ圏の中核国にも広がっている。

日米欧は2008年秋のリーマンショック後の不況を大規模な財政出動でしのいだ。そのつけを払えないまま赤字が拡大している。低成長の泥沼にはまり、しばらくすれば好景気になって税収が増えて赤字が減る、というシナリオが崩れているためだ。

国際通貨基金(IMF)によると、先進国の成長率は10年は3.0%まで戻したが、11年の見通しは2.2%。日本銀行は「金融危機をもたらした住宅バブルがそれだけ大きかったということ。欧米はいまだに過剰債務を解消しきれていない」(幹部)という。

さらに、三菱東京UFJ銀行の内田和人・円貨資金証券部長は、高齢化による「復元力」の弱さを挙げる。「高齢化社会では自動車や家などの新規需要が落ち、買い替えの回転率も低くなる。消費の力が弱くなり内需が停滞する」

先進国では65歳以上の割合が10%台後半~20%台。中国やブラジルなど新興国のほぼ倍の水準。米国でもベビーブーマー世代の大量退職が本格化している。

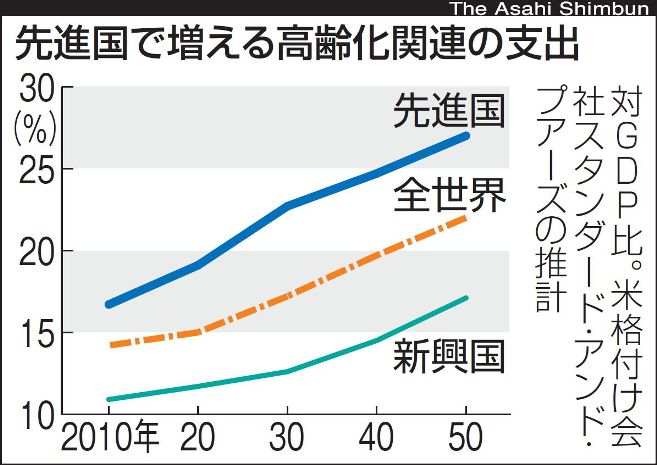

米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)の推計では、先進国の高齢化関連の社会保障費は対国内総生産(GDP)で10年の16.7%から30年には22.7%、50年に27%に上昇する。不況だからと機械的に減る支出ではない。内田氏は「高齢化率が高い国ほど財政赤字は構造化する」と指摘する。

いまは「消去法」で円が買われているが、先進国病の先頭を走るのは日本だ。20年前にバブルが崩壊。景気対策を繰り返したが、低成長が続いた。少子高齢化で内需は盛り上がらず、逆に社会保障費は年々増えて歳出の3割に達した。

日本でも約37兆円の赤字国債を発行する法律がようやく成立する。ただ、大変なのはこれから。政府の借金残高は名目GDPの約2倍の1千兆円近くまで膨らみ、借金返済にがんじがらめになる。

先進国は、高齢社会を見据えて、社会保障費をコントロールできるシステムの構築を急ぐ必要がある。日本では年金支給年齢の引き上げや豊かな年配者への公費削減などが「宿題」となる。高齢化社会で政治への発言力も高まる高齢者に、あえて我慢をお願いできるか。先進国の民主主義にとっても大きな試練となる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください