2011年09月28日

民法改正の波及効果

~債権回収に与える影響は?~

金山 伸宏(かなやま・のぶひろ)

金山 伸宏(かなやま・のぶひろ)■ はじめに

115年前の生活を想像できるだろうか。スマートフォンはもちろん、固定電話すらない。パソコンはおろか、電卓もない。エクセルで事業計画を作る必要はないが、そろばんをはじいて帳簿を書かないといけない。このような時代に作られた法律が大活用されているとしたら、驚くだろうか。

民法のうち、債権・債務関係を定める債権法の部分は、明治29年の制定以来、一度も大きな改正がなされていない。時代の変化へは、判例や学説による法解釈を積み重ねて対応してきた。このような債権法を全面的に改正しようという動きが活発化している。115年分のアップデートである。

そして、平成23年4月12日に、法制審議会民法(債権関係)部会が「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」(以下「論点整理」という。)を決定し、同年5月10日に公表された。これは、文字通り論点の整理に留まるが、それでも188頁の大部となっており、指摘された論点も数百はあろう。

債権法の改正は、全ての人、全ての企業に多大な影響を与えうる。それだけに、論点整理は各方面で大激論を巻き起こし、各論点について賛否両論様々な議論がなされている。

議論されている内容は、あまりにも多岐にわたり、全体を説明するのは不可能である。また、現時点では、具体的な改正内容は流動的であり、今後の方向性も未確定である。そこで、本稿では、一般企業が行う債権回収にどのような影響を与えるかという観点から、いくつか論点をピックアップして、現行民法における法解釈と今後の改正の可能性について検討してみたい。

■ 債権回収の巧拙

筆者は、債務者側の代理人や管財人として、数十社の事業再生・清算などに関与してきた。逆にいえば、債権回収を受ける側から、1万社を超える債権者の対応を見てきたことになる。

それらの債権者の中には、ちょっとした法的主張をすれば全額回収できるのに、それをせず、単に債権届出をして諦める債権者も多い。一方で、違法な行為は一切行わず、多様な法的手段を迅速かつ的確に駆使して全額回収を果たす債権者もいて、(債務者側からするとなかなかやるなと)感心させられたことも多い。このように、債権者の回収担当者の法的知識の程度が、回収率に大幅に影響を与えることを間近に見てきた。

例えば、債権者の回収担当者として、下記のような事案に直面した場合、どのような問題を検討すべきだろうか。

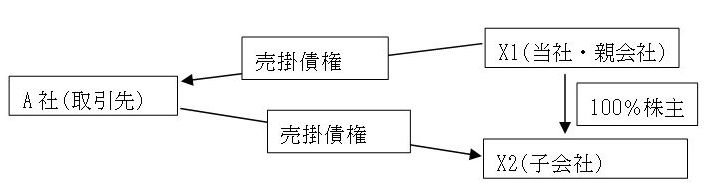

(1) 取引先A社が破産してしまった。当社X1は、A社に機械を売っており売掛債権を有しているが、破産管財人からは、配当率は多くて数パーセントと言われている。一方で、当社の100%子会社X2は、同じA社から、当社X1が売った機械を加工して作った製品を買っており、破産管財人から、買掛債務全額の支払いを求められている。

(2) 取引先B社が不渡りを出して実質破綻した。当社は、B社に売掛債権を有しているが、回収不能と諦めていた。しかし、B社の社長が、b社という別会社を使い、同じ場所で似たような商号で事業を続けていることが発覚した。

(3) 取引先C社が民事再生の申立てをした。当社は、D社が元請業者、C社が下請業者の建設工事に孫請業者として参加していたが、まだ工事中である。C社の申立代理人からは、申立日以降の工事に係る請負代金は共益債権として支払うが、申立日の前日までの出来高に係る請負代金債権は、再生債権としてカット対象となると言われた。

もちろん、詳細な事実関係次第で、利用できる法的手段は異なってくる。模範回答があるような問題ではない。ただ、(1)については動産売買の先取特権(民法311条5号)に基づく物上代位(民法304条)、(2)については商号続用による責任(会社法22条1項)、(3)については元請業者に対する立替払請求などが思い浮かべば、回収担当者としては十分であろう。

しかし、このような事案における対応も、民法改正の内容次第では変わってくる。民法改正に関して議論されている論点のうち、(1)を題材に「第三者による相殺」の問題、(2)を題材に「債権者代位権」及び「詐害行為取消権」の問題、(3)を題材に「下請請負人の直接請求権」の問題について説明しよう。

■ 第三者による相殺

(1)のような事案の場合、X1(当社)が、A社に対する債権の回収のため、動産売買の先取特権に基づく物上代位を主張して、A社のX2(X1の子会社)に対する債権を差し押さえて、この債権から優先弁済を受けることが考えられる。債務者(この場合はA社)が破産した場合も、動産売買の先取特権は、破産法上の別除権として行使可能であるし、第三債務者(債務者が有する債権の債務者。この場合はX2)が子会社であれば、取引の詳細や債権の存否などを把握するのも容易だからである。しかし、このような回収が可能となるのは、A社のX2(X1の子会社)に対する債権が、X1(当社)がA社に売った機械の転売代金債権と同視できるような場合に限られ、具体的事情によるものの、A社が、X1から買った機械を加工した上でX2に売っていた場合、認められる可能性は低くなる(最決平成10年12月18日民集52巻9号2024頁参照)。

そこで、このような場合、相殺を主張する債権者が多い。X1(当社)がA社に対して有する債権で、X2(X1の子会社)がA社に対して負担する債務を消滅させるような相殺(いわゆる三角相殺)ができるのであれば、X1としては債権回収を図ることができ、X2としては債務の弁済を拒むことができるからである。

しかし、現行民法上、相殺は、「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるとき」に認められる(民法505条1項)。そこで、上記の場合、X1とX2に100%親子会社の関係があっても、法的には異なる法人である以上、債権と債務が2当事者間で対立していることにはならないため、相殺できないのが原則である。

では、(1)の事案で、債権債務を対立させるため、X1(当社)がX2(X1の子会社)に対して、A社に対する売掛債権を債権譲渡した上で、X2が相殺を主張したらどうであろうか。あるいは、X1が、X2のA社に対する買掛債務を債務引受した上で、X1が相殺を主張したらどうだろうか。さらに、X2が、X1のA社に対する債権を保証して、直ちに保証債務を履行して、A社に対する求償権とA社に対する買掛債務との相殺を主張したらどうだろうか。

これらの方法は、A社が支払不能・支払停止になる前であれば有効に行える可能性がある。しかし、破産した後となると、いずれもできない。破産手続開始決定後に債権譲渡を受けたり、債務引受をした場合、破産法上の相殺禁止規定(破産法71条1項1号、72条1項1号)に抵触してしまうからである(なお、事前に保証をしており、破産手続開始決定後に保証債務を履行した場合は、相殺可能とする裁判例がある。大阪高判平成21年5月27日金融法務事情1878号46頁)。

つまり、現行民法上、取引先が破産した後の対応には、限界があることになる。では、事前に、A社、X1(当社)、X2(X1の子会社)の三者間で、A社が破綻した場合、三角相殺を行う旨の合意を締結していた場合は、どうであろうか。この点も、明確な判例はなく、学説上も争いがあるため、相殺が有効といえるかどうかは、疑義が残るといわざるを得ない(A社・X1の二者間で相殺予約をしており、国税によるA社のX2に対する債権の差押後にX1が相殺の意思表示をしたような事案に関して、最高裁は相殺を無効としている。最判平成7年7月18日判時1570号60頁)。

以上のように、現行民法上は、取引先の破産後に一方的に三角相殺をすることはできないし、事前の三者間合意がある場合の三角相殺も、疑義が残る状態にある。

この問題に関して、論点整理(66頁)では、「自己の債権で他人の債務を消滅させるという第三者による相殺…についても、その者が『弁済をするについて正当な利益を有する者』である場合には認められる旨の明文の規定を設けるべきであるという考え方…については、更に検討してはどうか」と三角相殺について問題提起をする一方で、第三者による相殺が認められることによって、相殺をする債権者((1)の事案におけるX1(当社))が無資力者((1)の事案におけるA社)から事実上の優先弁済を受け、他の無資力者の債権者の利益が害されるという問題などには留意すべきとしている。また、このような第三者による相殺に関する「規定を設ける場合には、受働債権の債権者…が無資力となる前に三者間の合意により相殺権が付与されていた場合の当該合意の効力に関する規定の要否についても、検討してはどうか」という形で問題提起がなされている。

(1)の事案のような場合に、X1(当社)が取引先A社の破産後に、一方的に三角相殺をできるような改正がなされる可能性は、高いとはいえない。論点整理の考え方に従い三角相殺自体が明文で認められたとしても、単に親会社というだけでは「弁済をするについて正当な利益を有する者」とはされない可能性が高く、また論点整理も無資力者が関係する場合については留意すべきとしているからである。一方で、事前の三者間合意がある場合の三角相殺については、今後の議論次第ではあるものの、有効なものと明確に規定されて疑義が払拭される可能性があろう。

いずれにせよ、現行民法の下では、(1)の事案のような商流にするのは避けて、X2(X1の子会社)がA社の製品を必要としている場合も、親会社であるX1が買った上でX2に売るような形にして、A社とX1との間で、債権債務が明確に対立する商流にしておくのが無難である。大企業であっても、このような配慮をしていない企業が意外と多いので、留意されたい。

■ 債権者代位権及び詐害行為取消権

昨今、経営の悪化した企業が会社分割を行い、優良事業と一部の債務だけを新会社に移して、残された債権者に損害を与える、いわゆる濫用的会社分割が問題となっている。もっとも、以前より事業譲渡を用いて新会社に優良事業を移したり、事業譲渡もせずに事実上新会社に事業を移す会社は少なからずあり、手法が変わっただけともいえよう。

債務者にこのような行為を行われると、債権者としては、対応に苦慮することになる。もちろん、債権者として旧会社の破産申立てを行い、破産管財人に新会社への事業・資産などの譲渡を否認してもらうという方法はある。しかし、この場合、手続費用を債権者が予納する必要があり、破産管財人が十分な換価回収をすることができなければ、予納金の返還を受けられない可能性もある。また、破産管財人が一定の回収をできた場合、予納金は優先的に返還されるものの、既存の債権については、破産法に基づく配当が行われることになり、優先弁済を受けられることにはならない。そこで、破産の債権者申立ては、コストと回収見込額との兼ね合いから利用しやすい方法とまではいえなかった。

そこで、実務上、よく用いられたのは、(a)商号続用による責任(会社法22条1項)ないしその類推適用を主張して、旧会社に対する債権を新会社に対して行使して、新会社から回収する方法、(b)債権者代位権(民法423条)を用いて、旧会社に対する債権を保全するため、旧会社の新会社に対する債権(未払いとなっている事業譲渡代金など)を行使して、新会社からの弁済を受領し、旧会社に対する債権と受領した金銭の旧会社への返還債務とを相殺して、事実上の優先弁済を受ける方法、(c)詐害行為取消権(民法424条)を用いて、旧会社から新会社への資産の移転を取り消して、当該資産から回収する方法の三つであったと考えられる。ここで、債権者代位権というのは、債権者が、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができるという権利であり、詐害行為取消権というのは、債権者が、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができるという権利である。

以上のように、債権者代位権及び詐害行為取消権は、工夫次第では、債務者が無資力な場合に、債務者以外の者から債権回収を図るために用いることができるし、悪質な債務者に対する強力な対抗手段ともなり得る権利である。(2)の事案においても、(a)に加えて、(b)及び(c)の方法を用いることができる可能性がある。

一方で、論点整理では、債権者代位権及び詐害行為取消権についても改正が検討されている。これらに関する論点は、従前の学説の対立を踏まえた難解なものとなっており、検討事項も極めて多岐にわたる。そこで、詳論は避けるが、上述のような事実上の優先弁済を否定する方向での改正も検討されており、内容が大幅に変わる可能性も高い。

債権者代位権及び詐害行為取消権は、債権回収のための有力な手段であるため、どのような改正がなされるか、留意が必要であろう。

■ 下請請負人の直接請求権

建設工事では、元請業者、下請業者、孫請業者・・・といった形で、請負関係が階層構造になっている場合が多々ある。このような場合、下請業者が破綻して、孫請業者への支払いが滞り、工事が中断すると、元請業者が施主に対する責任を負いかねず、元請業者が困ることになる。そこで、孫請業者が、元請業者に対して、工事を続行するための条件として孫請代金の立替払いを求め、元請業者が、これに応じて立替払いをすることがある。そして、元請業者は、下請業者に対して、立替払金請求債権と下請業者に対する請負代金債務との相殺を主張することになる。

では、このような相殺は認められるのだろうか。現行民法上は、元請業者と孫請業者との間に直接の債権債務関係は生じないので、元請業者が、下請業者の倒産後に立替払いをした場合、元請業者が取得した下請業者に対する立替払金請求債権は、倒産手続開始後に取得した債権ということになる。そこで、前述の相殺禁止に抵触して相殺が認められないのが原則である(建設業法41条2項、3項が根拠として主張されることが多いが、この規定は相殺の根拠とはならない。)。もっとも、裁判例(東京高判平成17年10月5日判タ1226号342頁)には、元請業者と下請業者との間の請負契約約款において、元請業者が孫請業者に直接請負代金の支払いをすることができる旨及びこれによって生じた債権と下請業者の元請業者に対する債権とを相殺することができる旨規定されていた場合について、相殺を有効と判断したものもあるが、この裁判例も、約款に規定があれば、常に認められるとするものではない。

一方で、論点整理(149頁)では、この問題に関して、「下請負契約は元請負契約を履行するために行われるものであって契約相互の関連性が密接であることなどから、適法な下請負がされた場合には、…下請負人の元請負人に対する報酬債権と元請負人の注文者に対する報酬債権の重なる限度で、下請負人は注文者に対して直接支払いを請求することができる旨を新たに規定すべきであるとの考え方がある。…下請負人が注文者に対して報酬を直接請求することができるものとする考え方の当否や、直接請求権を認める場合にどのような範囲の下請負人に認めるかについて、更に検討してはどうか。」といった形で問題提起がなされている。

現行民法上は、相殺が認められず、二重払いを余儀なくされる恐れがあるので、元請業者が孫請業者に立替払いするケースは多くはないと考えられる。しかし、仮に、民法改正によって直接請求権が認められた場合、事案(3)の当社(孫請業者)にとっては、一つの有力な債権回収方法となる。

もっとも、法制審議会の民法(債権関係)部会内部でも多くの問題点が指摘されており(民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明368頁)、直接請求権が認められる可能性は高くはないとも考えられる。

■ おわりに

以上のとおり、民法改正に関して、188頁の論点整理のうち数頁分、議論されている数百の論点のうち数個分を説明してみた。これだけでも、色々と悩ましい問題があることが分かっていただけたのではないか。

例えば、最初に述べた三角相殺の議論については、弁護士の中でも意見が分かれ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください