2011年10月25日

交流電源の喪失で照明が消えた福島第一原発5号機の中央制御室。6号機から電気の融通を受けて機能を維持した=東京電力が3月11日に撮影し、8月10日に公表した写真

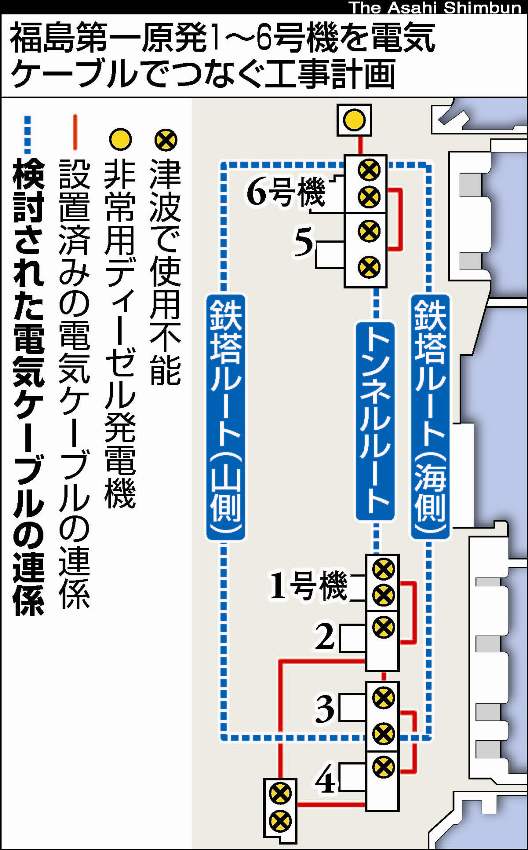

交流電源の喪失で照明が消えた福島第一原発5号機の中央制御室。6号機から電気の融通を受けて機能を維持した=東京電力が3月11日に撮影し、8月10日に公表した写真福島第一原発では東日本大震災で津波に襲われた後、1~4号機で、電源が失われ、炉心溶融や水素爆発が起こり、放射性物質を外部に放出した。一方、5、6号機は互いに連係しており、唯一残った6号機の非常用ディーゼル発電機1台で原子炉を冷却できた。その後、東電は4月25日までに、応急措置として地面にはわせた電気ケーブルで1~6号機を連係させる対策をとった。この経過から、専門家は「改良工事をしていれば、重大事故を防げた可能性がある」とも指摘した。

東電元幹部によると、福島第一原発では06年、自然災害などで電源を失って過酷事故に至る事態を避けるため、電源設備を増強する計画が練られたという。構内の南側の1~4号機は互いに電気ケーブルでつながっており、電源を融通できるようにしていた。北側にある5、6号機の間でも電源を融通できたが、1~4号機と、5、6号機の間はつながっていなかった。改良工事では、鉄塔に架設したり、トンネルに通したりしたケーブルで1~6号機をつなぎ、安全性を高めようとした。

元幹部は「改良工事には、関連の土木工事も含めて数十億円規模の工事費が見積もられ、実施される予定になっていた」と話す。しかし、東電の説明では、構内にケーブル敷設の際に障害となる構造物や埋設物が多く、ケーブルが長くなることで電圧低下も起きることから、検討の域を出ないまま、工事の具体化は断念したとしている。

これに対し、勝田忠広・明治大准教授(原子力工学)は「障害となる埋設物は移設などすればよく、電圧低下も変圧器で解決できる問題だ。東電は、電源喪失は起きないとの過信から、費用と時間をかけてまでやる必要がないと判断したのではないか。工事が実施されていれば、被害を低減できた可能性がある」と指摘。石野栞(しおり)・東大名誉教授(原子力工学)も「事故後になって慌ててやる対策なら、なぜ事前にやらなかったのか。経緯については厳しい検証が求められる」と話している。

東電広報部は「改良工事が社内で一時期検討されたことは確かだが、工事の実施を社として意思決定したという文書は残っていない。事故後に1~6号機のケーブルを連係させたのは、非常時の応急的な措置に過ぎない」としている。

■安全対策後回し「原発もコスト重視」

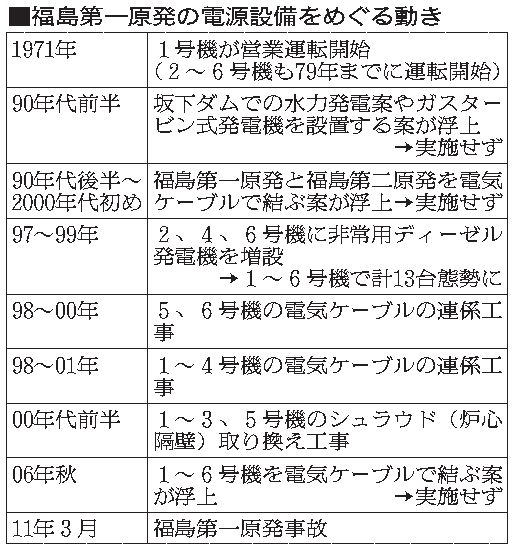

東京電力福島第一原発では1990年代以降、1~6号機を電気ケーブルでつなぐ改良工事の検討だけでなく、様々な電源設備の補強案が浮上していた。だが、その多くが実現されず、東日本大震災で炉心溶融などの大事故に至った。

複数の東電元幹部の証言によれば、90年代後半~2000年代初めには、南北に約10キロ離れた福島第一と福島第二を電気ケーブルでつなぐ案も検討されたが、ケーブルを敷設する敷地の用地買収などが障害となって断念したという。

「安全対策を軽視したわけではなく、原子炉の重要機器の交換などの対策を優先した」。福島第一と第二をケーブルで直接つなぐ対策案の検討にかかわった元幹部はそう振り返る。当時は300億円超を投じた福島第一の1~3、5号機のシュラウド(炉心隔壁)取り換え工事が最優先課題だったという。

元幹部によれば、原発の安全に関わる対策や工事にも優先順位がつくようになったのは90年代以降だという。元幹部は当時の東電首脳から「他部門にコスト削減の努力を強いているのに、原子力だけ特別扱いすることはできない」と言われたことを覚えている。

「原発でも効率性やコストの削減が重視されるようになり、安全対策にも優劣の順位がつくようになった」。元幹部は語った。

安全対策が十分整っていなかった背景として、2002年に発覚した原発のトラブル隠しなど、相次いだ不祥事の影響を挙げる元幹部も多い。元副社長は「この10年近くは不幸なことに、不祥事防止のための調査や法令順守に人も資源も集中してしまった」。

一連の経緯を知る元社長は言う。「原発の安全を担いながら、電源喪失や過酷事故が、明日起きるかもしれないという発想がなかった。おごりなのか甘えなのか。東電も国も思考停止していた」

国は原発事故から教訓を得るため、専門家からの意見聴取会を開く。そのメンバーの1人は「安全対策のためのコストは膨大になるが、その必要性が改めて認識された。電力会社にはその覚悟が求められる」と話す。

■解説:被害軽減の可能性も

1~4号機と5~6号機の間をケーブルでつなぐ構想がもし実現していたらどうなっていたか。今回の事故の主因である電源の全喪失は避けられたか?

唯一生き残った非常用発電機が入る福島第一原発6号機ディーゼル発電機6B建屋=東京電力が5月6日に撮影し、5月17日に公表した写真

唯一生き残った非常用発電機が入る福島第一原発6号機ディーゼル発電機6B建屋=東京電力が5月6日に撮影し、5月17日に公表した写真□全電源喪失

福島第一原発には、東電自前の外部電源として3ルート6回線の送電線がつながっていた。しかし、3月11日、地震の揺れによる受電設備の損傷などでいずれも途絶した。予備の外部電源として地元・東北電力の1回線もあったが、それも断線した。

第一原発構内の南側に並ぶ1~4号機には、非常用ディーゼル発電機が8台あり、点検中だ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください