2012年01月04日

法的倒産手続による濫用的会社分割の是正

西村あさひ法律事務所

弁護士 柴原 多

■1.はじめに

柴原 多(しばはら・まさる)

柴原 多(しばはら・まさる)既にリーガル・アウトルックの記事でも紹介したように、濫用的会社分割に対して詐害行為取消権(民法424条)の行使を認めた裁判例が出現したことは、実務界に相当なインパクトを与えた。

詐害行為取消権の具体的効果としては、原状回復請求と価額賠償請求が考えられるところであるが、前者の実行可能性については、まだまだ検討を要するところである。

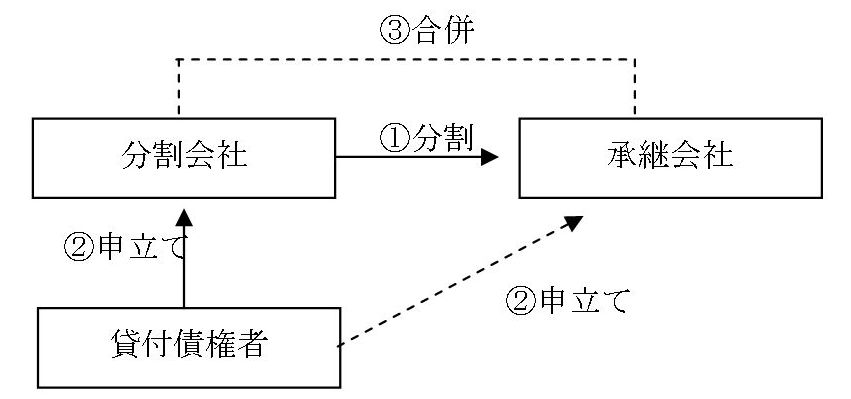

その意味で、濫用的会社分割については、その他の是正方法についての検討も引き続き必要であるが、近時、更生計画が認可された事案(以下「本件ケース」という)で、債権者申立てによる倒産手続(会社更生手続)の中で当該分割を是正する方法(更生計画内で両者を合併する)が現れたため、本件ケースを参考に、その問題点を考えていきたい。

なお、本件ケースの概要は右下の図記載のとおりである(なお、実際には承継会社ではなく新設会社が用いられており、その他本件ケースの詳細な情報については銀行法務21 No739 38頁以下参照のこと)。

■2.債権者申立ての法的構成

倒産手続の中での是正方法を検討するにあたっては、[1]分割会社に対する倒産手続の申立てを行い、その倒産手続の中で会社分割を是正するか(おそらく否認権を行使することになろう)、[2]それとも承継会社を含めて一括して倒産手続の申立てを行う(本件ケースはこちらの場合である)か、が一つの分かれ目になる。

[1]の方法は、[2]の方法に比べて債権の疎明が比較的容易である(なお、会社更生法は17条2項1号で当該株式会社の資本金の額の10%以上に当たる債権を有する債権者による申立てを認め、同法20条において申立原因及びその有する債権の額の疎明を求めている。また、[2]の場合には当然ながら承継会社についての申立原因の疎明も必要である)。

しかしながら、[1]の場合には、分割会社において否認の請求手続(会社更生法95条以下参照のこと)を行っているうちに、承継会社の事業がさらに劣化し、再譲渡される可能性がある。

一方、[2]のように承継会社に対しても同時に倒産手続を申し立てるためには、申立て段階で承継会社に対する債権の疎明を行う必要がある。どのような債権を有しているかという点に関する法的な構成方法としては、詐害行為取消権に基づく価額賠償請求権や法人格否認の法理(後述する)又は共同不法行為に基づく損害賠償請求権等の構成が考えられる。本件ケースでは、法人格否認の法理(後述する)又は共同不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているとの構成が採られたようである。

■3.法人格否認の法理に基づく構成について

このうち、法人格否認の法理を濫用的会社分割で用いる判決は、すでに他の事案でも存在するところである(福岡地判平成22年1月14日)。

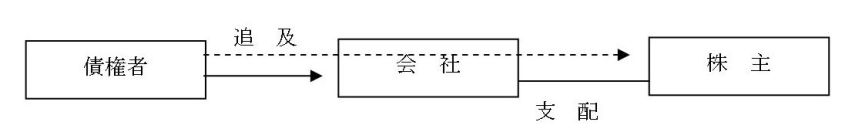

法人格否認の法理とは、「特定の事案につき会社の法人格の独立性を否定し、会社とその背後の株主とを同一視して事案の衡平な解決をはかる法理」をいい、最高裁判例でも認められている(最判昭和44年2月27日)。

もっとも、従来の裁判実務において、法人格否認の法理の適用が認められる場合のハードルはかなり高く、また、同法理は、「子会社を濫用法人として使う例」が主として念頭におかれたものであって、分割対象会社(旧会社)を介して分割承継会社(承継会社)に追及を及ぼしていく行為が、法人格否認の法理がカバーする範疇に入るかという点は検討を要するところであろう。

これに対して、法人格否認の法理の本質は権利濫用・信義則にあるのだから、既存の構成にとらわれる必要はないとの意見もあろうが、他方で、法人格否認の法理が一般法理であって、これを安易に持ち出すことには慎重さが必要となる点にも留意が必要であろう。

■4.不法行為に基づく構成について

(1)不法行為の要件等

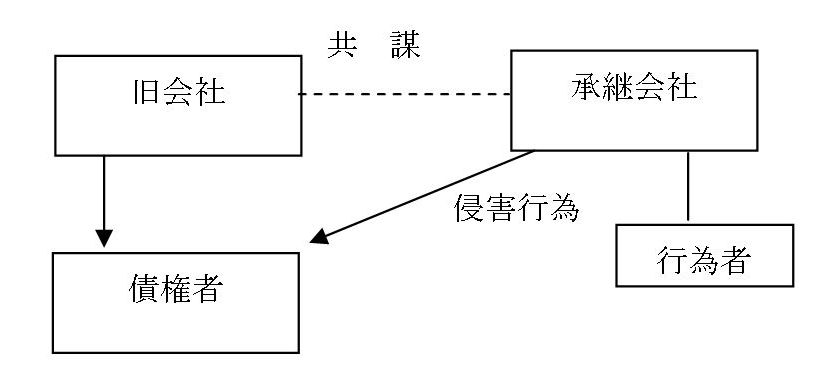

次に、民法は、共同不法行為に関して「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定している(民法719条1項)。

一般的に、不法行為においては行為者の故意・過失の有無が問題となりやすいが、分割会社・承継会社の両方の経営者が同一又は親密な関係にある場合には、故意・過失の立証は比較的行いやすいであろう(なお、新設会社による共同不法行為構成については否定的な見解も存在する)。

もっとも「ここで問題となる不法行為の内容は何か」ということについての確認も必要である。

この点、例えば、「分割会社への(貸付)債権に対する濫用的会社分割による侵害」(つまり、債権侵害行為)がここで問題となる不法行為である、という考え方があり得る。

なお、債権侵害行為については、通常の不法行為よりもその成立範囲を限定すべきではないかとの議論があり、その具体的な成立要件については学説が分かれているところであるが、少なくとも行為者に積極的な害意がある場合には、その成立を認めるのが通常であろう(なお、詳細については内田貴『民法III〔第三版〕』(東京大学出版会)178頁以下参照)。

また、法人(特に承継会社)自体の行為を直接の不法行為と捉えるか、それとも一種の使用者責任的構成を採用するかも、検討を要するところであろう。

(2)損害の疎明

(ア)債権者の主張

承継会社に対する倒産手続の申立てを行うに当たって、さらに難しいのは損害額の疎明であろう。

この点、会社分割によって一体どの程度の金額の損害が債権者に生じたとみるべきであろうか(なお、「法人格否認の法理」を用いた構成によれば、理論的には分割会社に対する貸付債権自体をもって承継会社に対して倒産手続を申し立てることができるため、損害額の疎明という問題点を回避できる可能性がある)。

そもそも、不法行為における損害概念については争いがあるが、実務上は「不法行為があった場合となかった場合との利益状態の差を金銭で表示したもの」(内田貴『民法II〔第三版〕(東京大学出版会)382頁以下)が、損害額についての一つの目安となる。

そのため、一つの方法としては、債権者は「貸付金額満額と会社分割後の回収予定額との差額」を損害額として主張することが考えられる。しかしながら、本件ケースで問題となるような分割会社は債務超過であることが多いので、そもそも貸付金額満額を回収できる可能性は低い。

そこで代わりの主張としては、「分割前の分割会社の簿価資産額に基づく回収予定額と分割後の簿価資産額に基づく回収予定額との差額」を損害額として主張する方法が考えられる。なお、ここでいう簿価資産額とは、資産の評価額を貸借対照表上の数値に基づき算定することを念頭においている(伊藤靖史他『会社法〔第二版〕』(有斐閣)91頁参照のこと)。

(イ)承継会社らの反論

しかしながら、この主張に対しては、承継会社らの方から、[1]「含み損が存在する以上、簿価資産額に基づく弁済率には意味がない」であるとか、[2]「そもそも、この会社分割(スキーム)でないと事業維持が困難であるから、分割されなかった場合の利益というものは観念しにくい」との反論がなされることが考えられる。

(ウ)債権者の再反論

(い)[1]に対する再反論

これらに対する再反論としては、[1]については、簿価資産額ではなく時価資産額に基づく弁済率を算定することが考えられる。なお、ここでいう時価資産額とは、企業の資産価値を会計上の数値ではなく、資産を時価に洗替えて算定することを念頭においている。

もっとも、(会社外部の)債権者が正確な時価ベースでの貸借対照表を作成して時価資産額を算定することは困難である。

そこで、不動産については時価評価を行い、その他資産に対して一定の掛け目をかける等の方法(又はDCF法)によって、暫定的な時価資産額に基づく弁済率を割り出すことになろう。

その上で、暫定的な時価資産額に基づく回収予定額を想定し、これと分割後の時価資産額に基づく回収予定額との差額を損害額として疎明していくことが考えられる(なお、本ケースの申立代理人は理論的には差額説的なアプローチがありうることを前提に諸般の事情から貸付債権中無担保債権額全額を損害として構成したとのことである。詳細については、金融法務事情1915号74頁以下参照のこと)。

(ろ)損害額の立証はどこまで必要なのか

もっとも、そもそも正確な損害額の立証は、申立後の債権査定手続(会社更生法151条以下参照)の問題であり、申立債権の疎明の段階では、必ずしも正確な損害額の立証は必要なく、債権の疎明(要するに「少なくとも当該株式会社の資本金の額の10%以上に当たる債権は存在する」)がなされれば十分であるとも考えられる。

また、場合によっては、一部請求の考え方(訴訟の場面において自己が有する権利の一部のみを行使すること)を活用することも考えられるであろう。

なお、倒産手続の開始決定の判断に当たっては、どのような債権者が会社分割に異議を述べているかも重要な要素であるところ、本件ケースでは、複数の大口債権者が共同して会社分割についての異議の主張を行ったようである。

(は)[2]に対する再反論

上記[2]について、会社分割スキームが再建に不可欠かどうかは、問題となっている会社分割によって移転された事業の性格や他のスポンサー候補がいるかどうかといった点に左右されるので、それらを踏まえて再反論を主張することが考えられる。

例えば、会社分割によって移転された事業が、承継会社(又は同社のスポンサー)以外のスポンサーが登場することを十分期待できる事業であること等を疎明できれば、当該会社分割スキームが再建に不可欠であるとの反論は重要性を失うであろう。

■5.その他の問題

本件ケースのように、債権者が契約に基づき分割会社に対して請求権を有していることを疎明できる場合には、共同不法行為構成等を使うことで、承継会社に対する債権の存在も疎明した上で、倒産手続の申立てを行うことも場合によって可能となる。

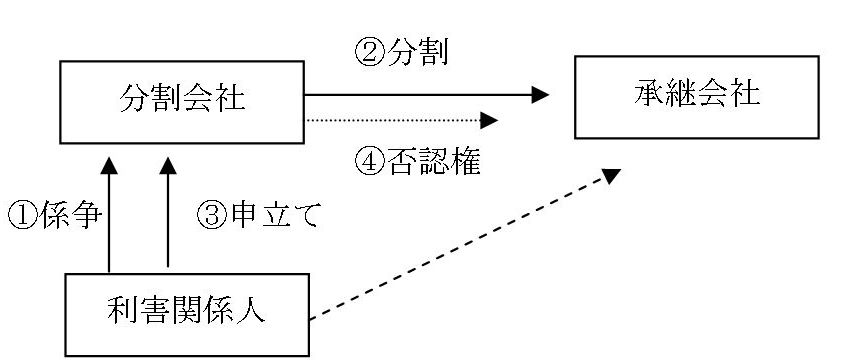

しかしながら、分割会社の利害関係人が、分割会社による不法行為等により損害を被っており、その賠償請求権の有無及び金額を分割会社が争っている段階で、分割会社により会社分割が行われた場合はどうすべきであろうか。

このような場合には、(「係争中の債権」への侵害を理由とする)共同不法行為を原因とする申立ては、債権侵害の要件と関係することから、承継会社に対する債権の存在を疎明することが難しいように思える。

従って、このような場合には、分割会社の利害関係人は、まずは損害賠償請求権が存在することを原因として分割会社のみに申立てを行い、仮にその存在が疎明できた場合にはじめて、分割会社について会社更生手続が開始されることになる。

その後、当該会社分割が詐害的であれば、更生管財人が承継会社に対して否認権を行使することによって濫用的会社分割を是正していくことが考えられよう。

■6 結語

濫用的会社分割に対する対処は、2011年12月14日に法務省から公表された会社法見直しに関する中間試案においても検討項目とされ、一定の立法措置が提案され

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください