2012年02月28日

▽筆者:奥山俊宏、砂押博雄

▽この記事は2012年2月24日の朝日新聞に掲載された原稿に加筆したものです。

▽関連記事:空からの放射能汚染把握、実施できず 福島第一原発事故発生当初

▽関連記事:東京電力本店からの報告

■航空機モニタリングを行わず

福島第一原発の周辺では3月11日、地上にあった固定式の放射線測定器(モニタリングポスト)の大部分が停電などで使用不能になった。翌12日から、車(モニタリングカー)を使った地上での計測が福島県によって行われ、13日には文科省の車も加わったが、それらの測定結果だけでは、点と線をつないで放射能汚染を探ることしかできなかった。

風向きや地形データをもとに面的に汚染の広がりを試算するコンピューターシステムが文科省や東電によって動かされたが、それはあくまで「予測」であって、現実ではなかった。どのくらいの量の放射性物質がいつ放出され、そのときの風向きがどうだったのかが不明で、その結果、「予測」には超えられない限界があった。しかも、それらは事故当初は公表もされず、避難に生かされた形跡もない。

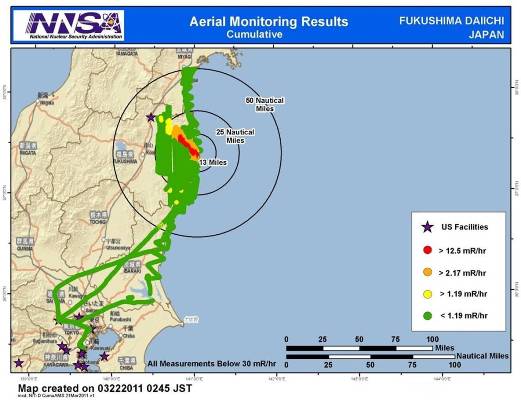

米政府エネルギー省が昨年3月22日に公表した航空機モニタリングの結果。赤い部分は毎時125マイクロシーベルトを上回り、緑の部分は毎時11.9マイクロシーベルトを下回る。米エネルギー省の専門家が、米国防総省の航空機による40時間以上の飛行に基づき、地上での測定結果もあわせ、作成した。

米政府エネルギー省が昨年3月22日に公表した航空機モニタリングの結果。赤い部分は毎時125マイクロシーベルトを上回り、緑の部分は毎時11.9マイクロシーベルトを下回る。米エネルギー省の専門家が、米国防総省の航空機による40時間以上の飛行に基づき、地上での測定結果もあわせ、作成した。これらに対して、航空機モニタリングは、予測ではなく、実測である。地上ではないとはいえ、空中での現実の線量を測定し、それを地図上に線を引くように落としていくことができる。それを幾重にも行えば、おおまかではあるものの、面的な放射能の広がりを地図上に見えてこさせることも不可能ではない。

現に、米国は3月17~19日、40時間以上の飛行によって、放射能汚染地図を描き、3月22日に公表している。その地図を見ると、米軍横田基地から福島までの測定結果は線で描かれ、福島上空では面的に汚染状況が描かれている。それは、その後に明確になってきた現実の汚染の広がり状況とほぼ一致している。

日本政府の原子力安全委員会は事故前、「環境放射線モニタリング指針」の中で次のように定めていた。

「航空機により放射性プルーム(放射性物質を含む雲)の上空を横断し、放射性物質の放出規模を推定するとともに、放射性プルームの拡散範囲を空中より迅速に把握することが防護対策を決定するために有効な手段と考えられる」

放射性物質の「放出規模」が当初は不明だった福島第一原発事故のような事態にこそ、文科省の「航空機サーベイシステム」は、真っ先に使われるべき手法だったといえる。

■完全電源喪失に備えた米規制を無視

原発事故をめぐって、米政府がやっていたのに、日本政府はやっていなかった実例はほかにもある。

全電源喪失時に手動で炉心を冷却したり排気したりするできるようにする方法を説明した米国の指導文書。福島第一原発事故の後の昨年6月にNRCのウェブサイトで公開された

全電源喪失時に手動で炉心を冷却したり排気したりするできるようにする方法を説明した米国の指導文書。福島第一原発事故の後の昨年6月にNRCのウェブサイトで公開された米政府は2001年9月11日に同時多発テロ攻撃を受けた後、原発でも同様の攻撃によって中央制御室の機能や全電源を失う事態を想定。それに備えて、人間の手で原子炉冷却設備を起動・制御したり、持ち運びできるバッテリーや小型発電機で弁を開けたりできるようにするための準備をすべての原発に義務づけた。それは原子力規制委員会(NRC)の行政命令の条項にちなんで「B5b」と呼ばれており、NRCは定期検査でその備えが徹底されているかチェックしている。

しかし、日本原発では「短時間の全交流電源喪失(ステーション・ブラックアウト)」への備えは一応あったが、これに加えてバッテリーの直流電源までをも失う完全電源喪失への備えはまったくなかった。それが福島第一原発では致命傷になった。社員の自家用車のバッテリーを取り外して使うだけでは足りず、事故発生3日目の3月13日には、福島第一原発の要員が福島県いわき市まで出向き、カー用品量販店を回ってバッテリーを買いあさらなければならない羽目にまで追い込まれた。

米政府のNRCは数年前から何度か、米国内の原発の備えの内容について、わざわざ日本政府の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください