2015年10月05日

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士 大槻 健介

大槻 健介(おおつき・けんすけ)

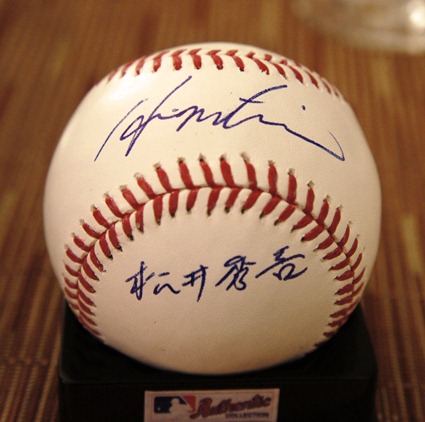

大槻 健介(おおつき・けんすけ)アメリカといえば、メジャーリーグである。アメリカの球場は、客席とフィールドとの距離が総じて近く、また、客席とフィールドを隔てるネットも少ないため、臨場感・迫力が日本の球場とは圧倒的に違う。鳴り物を使った応援がないので、打球音や捕球音がよく聞こえるのも良い。グラウンドの芝も、手入れが行き届いた天然芝であり、美しい。私がニューヨークにいた2013年から2014年にかけては、タイミングよく、イチロー、黒田博樹、松坂大輔、田中将大の各選手がニューヨークの球団に所属しており、彼らの活躍を楽しみにして、足繁く球場に通ったものである。ニューヨークヤンキースのキャンプを見物するため、フロリダのタンパに一週間程度滞在したのも良い思い出である。運良く松井秀喜氏と松坂大輔選手から、直接サインをいただく機会に巡り会えたことも、忘れがたい。

チャレンジ制度の導入

メジャーリーグでは、2014年から、それまではホームランの判定にだけ利用されていたビデオ判定が、ストライク・ボールの判定を除くほぼ全てのプレーに適用されることとなり、監督が審判に対してビデオ判定を要求することができる「チャレンジ制度」が導入された。

チャレンジ制度において求められる立証の水準

実は、この基準は、アメリカの訴訟でも用いられている基準である。アメリカの民事訴訟では、求められる事実の証明の程度は、通常は、証拠の優越(preponderance of evidence)で足りるとされており、ある事実に関し、証拠全体の価値(証明力)が相手方より優勢であれば、その事実の存在・不存在を認定することができる。もっとも、重大な効果を発生させる事件(例えば、父子関係確定)や、表面上は有効に成立した法律行為の有効性を否定しようとする場合(例えば、詐欺)などについては、より高度な証明が求められており、その場合に用いられる基準が、チャレンジ制度と同様の「明確かつ確信を抱くに足りる証拠(clear and convincing evidence)」の基準である。これは、刑事事件で求められる「合理的疑いを超える証明」(proof beyond a reasonable doubt)よりは低い水準だが、事実の存否について確信を抱かせる程度の証明を求めるものであるため、求められる証明のレベルは、かなり高めである。

これを踏まえて、改めてチャレンジ制度の規則をみてみよう。前述のとおり、当初の判定を覆すためには、当初の判定が誤っていたことを示すに足りる、「明確かつ確信を抱くに足りる証拠(clear and convincing evidence)」が求められている。つまり、当初のアウトの判定を覆すためには、「どちらかといえばセーフのようにみえる」という程度の証拠(証拠の優越)では不十分であり、「明らかにセーフである」といえるだけの証拠(明確かつ確信を抱くに足りる証拠)が必要である。

このように、当初の判定を覆すために求められる証拠のレベルは、かなり高度なレベルなのである。それにもかかわらず、2014年には、ビデオ判定が行われた場面の約半数程度で、当初の判定が覆されたそうである(統計によると、2014年には、合計1275回のビデオ判定が行われ、そのうち、603回(47.3%)は、当初の判定が覆されている。)。現場で、一瞬のうちに判断を下さなければならない審判員らの苦労や、その判断の難しさが窺えるところである。

裁判制度とチャレンジ制度の共通点

日本プロ野球でも、チャレンジ制度の導入をめぐり、議論が続いている。もっとも、審判団は、従来から同制度の導入に極めて消極的である。同制度の導入で、審判団の権威が失墜するのではないか、リプレイに依存することで審判員の技術向上が図れなくなるのではないか、といった懸念が指摘されているようである。

しかしながら、メジャーリーグにおける制度導入後の状況をみる限り、審判団の権威は十分に保たれているように思われる。映像技術の発展した現在、リプレイ映像をみると、明らかな誤審であることが分かってしまうことも多い。それにもかかわらず、従来は、監督からの抗議に全く応じず、頑なに自らの判定を変えようとしない審判の姿を見せることで、審判団の信頼性を貶め、権威に傷を付けていた。チャレンジ制度の導入後は、監督が審判に対して激しい抗議を行う場面も大幅に減少しているであろう。また、チャレンジ制度により、判定に疑義がある際には、その是正を求める機会が当事者に与えられ、第三者による事後的な検証を経て、より正確性が担保された判断が下される制度になったことで、制度全体に対する信頼感が高まり、ひいては、審判団の権威の維持にも役立っているように思われる。また、リプレイに依存することで審判員の技術向上が図れなくなるのではないか、という懸念についても、むしろ、リプレイで判断の是非が明確になるのだから、できる限り判定を覆されないよう、ジャッジの腕を磨く動機付けになるだろう。

再び司法界に目を向けてみると、裁判制度においても三審制が採用されており、裁判官による判断を事後的に是正する道が保証されている。もし、裁判官が、「判断を覆されると、自らの権威が失墜するので困る」「事後的な検証に依存することで、事実認定・法的判断力の技術向上が図れなくなる」などと言いだして、上訴審での判断の是正の機会がなくなったとしたら、司法制度全体に対する信頼感は大幅に低下すると思われる。判断に対する異議の申立てを認め、複数の目で判断を行い、判断の妥当性を確保しようとする裁判制度の発想は、チャレンジ制度に通ずるところもあるのではなかろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください