国際カルテルが会社を滅ぼす

-日本企業の経営者はいま何をすべきか

法学博士・弁護士・米国ニューヨーク州弁護士 井上朗

I. はじめに

井上 朗(いのうえ・あきら)

井上 朗(いのうえ・あきら)

弁護士・法学博士・ニューヨーク州弁護士。

ベーカー&マッケンジー法律事務所東京オフィスで独占禁止法・競争法グループの運営委員を務める。パートナー。中央大学法学部卒業、中央大学大学院、ヴァージニア大学ロースクール修了、中央大学博士(法学)号取得。

ここ数年、日本企業が国際カルテルで摘発の対象になったり、100億円を超える高額な罰金・制裁金を科されるといったニュースを頻繁に目にする。新しい摘発対象として日本企業が含まれていても驚きに値しないという印象を本稿の読者の皆様も持たれているのではないだろうか。このような状況にあって、日本企業の経営者は、国際カルテルという問題は他人事、という認識で良いのだろうか。自社にも、あるいは経営者自身にも降りかかる問題としてその対応策を検討する必要は本当にないのだろうか。対応しないことで善管注意義務を全うしない、無責任な問題の先送りにならないのだろうか。

このような問題提起は、日本企業の経営陣を占めるビジネスマンが実務の最前線にいた30年~40年前であれば、およそ検討の必要がなかったであろう。

米国では、35年前からカルテルは刑事犯罪であり、反トラスト法を遵守することはビジネスマンの初歩の初歩であるという常識論が定着していた。しかし、「カルテルは刑事犯罪なので、絶対に避けるべき行為である」という認識は、35年前は勿論のこと、25年前でも、日本のビジネスマンの常識論として定着していたとは到底言えない。25年前の日本では、公正取引委員会は「吠えない番犬」などと揶揄されており、たまに入札談合は摘発されるが、法曹関係者ですら「談合は本当に悪なのか」という疑問を呈している状態であった。1990年代半ばに立件されたファックス・ペーパーカルテルや有名なリジンカルテル等、日本企業が被疑事業者として立件の対象とされる国際カルテルが報道の対象になりはじめていたものの、これらの国際カルテルは、あくまで例外的案件という位置付けであった。このような状況を前提とする限り、日本のビジネスマンの常識論が上記のように緩いものであったことにも理由がある。

しかし、25年前と現在とでは国際カルテルに対する執行環境、そして日本企業が執行対象になる頻度が劇的に変化してきている。一例を挙げれば、自動車部品国際カルテルでは、米国のみでみても既に日本企業を中心に37社が総額約26億ドルの罰金を科され、50人以上が訴追の対象となり、約30人がカリフォルニア州ロムポック(LOMPOC)にある収容施設(Federal Correction Institution)に収監され、服役を余儀なくされている。米国以外でも、日本、欧州連合、中国、シンガポール、オーストラリア、カナダ、韓国、インド、メキシコ、ブラジル、南アフリカ、ロシア等において被疑事業者として日本企業が執行の対象になっているのである。国際カルテルという問題は、どの日本企業にとっても起こり得る身近な問題になったといえる。このような環境にあって、従前通りの対応を継続することが、企業経営者として善管注意義務を全うすることに本当になるのであろうか。判断の前提となる状況が劇的に変化したことにあわせて、判断の内容やそれに基づく対応も変える必要は本当にないのであろうか。

本稿では、日本企業の企業経営という観点から見た場合の国際カルテルの特徴及び問題点を概観するとともに、経営者として何をなすべきか問題の解決策の方向性について若干の提言をすることを目的とするものである。

II.国際カルテルの厳格な執行をもたらした要因

1.競争当局の明確な方針

国際カルテルに対する今日の厳格な執行環境をもたらしている最大の要因は、米国司法省反トラスト局(以下、司法省)、欧州委員会競争総局(以下、欧州委員会)をはじめとする競争当局のトップ等が、いずれもカルテルを徹底的に摘発していくという方針を明確に打ち出していることである。是非一度、彼等が明らかにしているメッセージを見ていただきたい。一例であるが、司法省反トラスト局のBrent Snyder局長は、直近でも「カルテルに対する執行を強化し、米国反トラスト法違反をした個人責任を確実に追及する(strengthen cartel enforcement and ensure that individuals who violate US antitrust laws are held accountable)」というコメントを出している。企業で言えば代表取締役の明確な業務命令がでているわけであり、日本企業が次々に摘発され、日本人の従業員が米国にて服役している現状をもたらした最大の要因はまさにこの点にこそある。

2.調査手法の進化

(1) リニエンシー(課徴金減免制度)及びアムネスティ・プラス

リニエンシー及びアムネスティ・プラスが効果的に機能し、25年前であれば決して摘発できなかった密室のカルテルの摘発が可能になったことも要因として挙げられる。国際カルテルの社内調査で扱う電子メールや文書の量は、いまや1,000万点にも上り、インタビュー関係者が100~150名に及ぶことも珍しくない。密室のカルテルであっても、電子メール等に痕跡が残ったり、関係者の記憶の断片に残ることは十分にある。しかし、日本の典型的な民事訴訟とは比較にならない、圧倒的な情報量を処理することは容易ではない。しかも、使用言語は英語及び日本語のみならず、ときには中国語が介在する。リニエンシー及びアムネスティ・プラスがなければ、競争当局において全ての資料を読み込んで国際カルテルを立件することは決して容易ではないはずである。立件に必要な客観証拠と主観証拠を正確にかつ迅速に特定できるようになったという点において、リニエンシー及びアムネスティ・プラスが果たした役割は大きい。

(2) 証拠収集

電子機器の小型化によってビジネスの能率が向上した反面、これらの電子機器に国際カルテルの痕跡が残りやすくなったこと、電子情報の解析技術が格段に向上したことも挙げられる。以前のような完全密室で、手書きの価格表しか資料がないという状況はむしろ希で、インタビューの裏付け・補強となる程度の証拠であれば、電子情報にその痕跡が多く残っている。解析ソフトの機能や使い勝手をとってみても10年前のソフトとは格段の進歩である。単なるキーワード検索に留まらないメール解析の手法や解析結果の視覚化技術の進歩も驚くばかりである。また、解析ソフトを利用して発見された電子情報が重要な証拠であることも少なくない。国際カルテル案件の社内調査でも日常的に解析ソフトを使用しているが、インタビューで「競合と会ったことはない。情報は購買から取っていた」と断言して突っ張る従業員に、当時の記憶に基づいて正確に説明してもらう手段として、解析ソフトで特定した電子メールや営業日報を示すことは有益で、記憶が戻り、貴重な説明を得られることも多々ある。論より証拠である。

3.競争当局間の連携

各国の競争当局が頻繁に情報交換するという実務が定着したことも、厳格な執行が可能になった一因であろう。以前は各国の競争当局が単独でカルテル摘発を進めていたのが、情報交換を通じて協調することになったのだから、摘発可能性は高くなっているといえる。なお、ベアリング・カルテルの際には、欧州委員会に対する制裁金免除申請に際して、waivers of confidentiality(情報交換に関する同意)を提出し、それによって欧州委員会は、立入調査(Dawn Raid)開始前に、米司法省及びカナダ産業省競争局と情報交換を開始し、調査開始後も案件の実体及び調査手法について頻繁に情報交換をした。LIBOR及びTIBOR事件でも欧州及び米国等の競争当局及び金融当局が連携しながら捜査を進めている。このような調査手法は25年前にはなかったものであろう。

4.文化の差異

シカゴで司法省との司法取引の準備を進める

シカゴで司法省との司法取引の準備を進める

「ガッチリした握りでなければ良いのだ」「証拠が残らなければ良いのだ」「先輩から引き継いだだけだから自分は悪くないのだ」というビジネスマンの感覚に基づく抗弁と反トラスト法・競争法の規制内容との相違も要因として挙げられる。しかし、この相違は克服すべきものであろう。司法省との司法取引、欧州委員会とのState of Play Meeting(正式手続外での情報交換及び理解の共有)でも痛感するが、日本企業の企業活動がグローバル化し、その製品とサービスが日本国外でもよく売れており、そうである以上、日本の企業文化をグローバル標準に修正する必要があるのである。人間誰しも自分の価値観を変えるのは苦しい経験であるが、上記で見たような抗弁は企業内では通じても、競争当局には全く通用しない。

III.国際カルテル案件の問題点

企業経営という観点から見た国際カルテルの問題点は何か。

それは以下にみるとおり、リスクが大きく、リスクが現実化した場合に企業経営に深刻な影響が発生し、企業体としての体力を著しく消耗することである。

ひとたび国際カルテルの執行に巻き込まれると、企業の人的・物的リソースの多くが案件対応に割かれ、利潤を最大化するという企業の目的達成の重大な阻害要因となる。実に様々な問題が噴出するものだが、経営者として認識すべき問題点は以下の二点に収斂される。

1.人的リスク

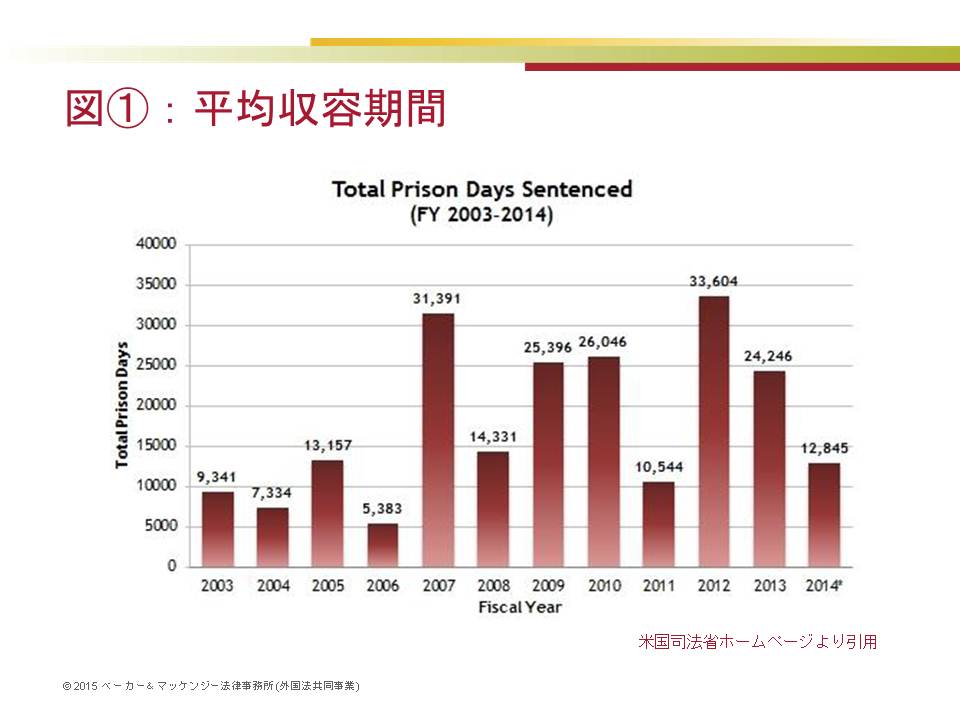

企業経営という観点から見た場合の国際カルテルの最大のリスクは、ビジネスの前線で活躍するビジネスマン、とりわけ国際カルテルに関わるビジネスについて判断権を有していた幹部クラスのビジネスマンが収監され、ビジネスの現場から姿を消してしまうことであろう。米国反トラスト法の場合、シャーマン法に基づき、個人に対しては100万ドル以下の罰金もしくは10年以下の禁固刑またはその併科という刑事罰が科されるが、実際には1年1日~2年6ヶ月程度の刑期となっており、平均収監期間は図1(米国司法省ホームページより引用)のとおり、この10年間で確実に長期化の傾向がある。上記のBrent Snyder氏のコメントでも明らかなとおり、司法省は違反者個人に対する責任追及を重視しており、しかも複数の違反者の中で最も職位の高いものの責任を追及する方針を採用している。2014年は44人を訴追、21名が禁固刑で服役し、同年訴追を受けた日本人は合計で28名であり、禁固刑での服役に同意した日本人は9名である。

司法省は事業会社に対する捜査の過程で、訴追対象とする個人をカーブアウトし(企業との司法取引の対象から除外し)、事業会社とは別に捜査対象とするが、個人としては司法取引をまとめる、連邦大陪審により起訴されても日本に留まる等、いくつかの選択肢がある。なお、日本に留まる場合、公訴時効は対象となる個人が米国国外にいる場合には停止し、いつまででも、どこまででも、捜査機関に追われ続けることになる。ごく直近の事例であるが、イタリアの石油輸送用ホースメーカーの元幹部が米国の要請でドイツから引き渡され、2014年4月24日、禁固2年、罰金5万ドルを科せられたのは記憶に新しい。本稿では詳述は避けるが、日本でも犯罪人引渡条約に基づき同様の事態が発生する可能性はある。起訴にもかかわらず国内に留まる場合には、米国政府のボーダー・ウォッチの対象になるとともに、国際刑事警察機構のレッドノーティスリストに掲載されることになるので、日本を出国した場合には身柄を拘束されて米国に引き渡される可能性がある。その可能性は現実味を帯びている。リジン・カルテルで、日本企業の幹部が、逃亡犯罪人としてインドにて身柄拘束された事例を想起すべきであろう。なお、連邦大陪審により起訴され、米国にて服役した場合には、その後、15年間米国国内に入国することができない。

2.金銭的リスク

次に、企業経営という観点から見た場合の国際カルテルのリスクは、罰金や制裁金の金額が天文学的であり、競争当局による執行後のクラスアクションを含めた民事訴訟での損害賠償を含めると、企業に発生する金銭的負担が極めて重いという点である。

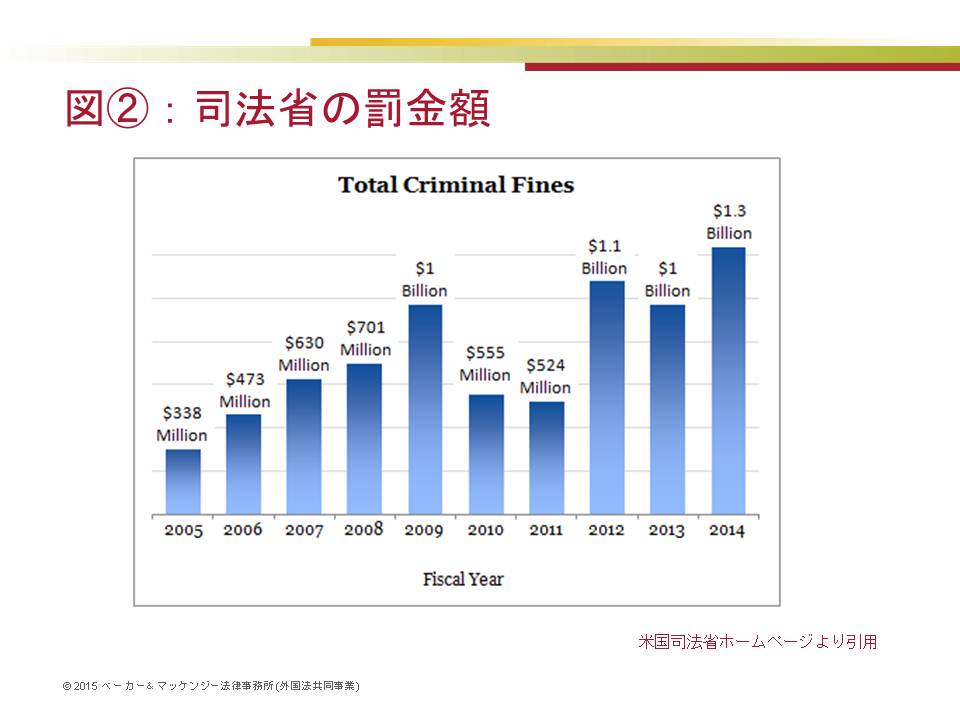

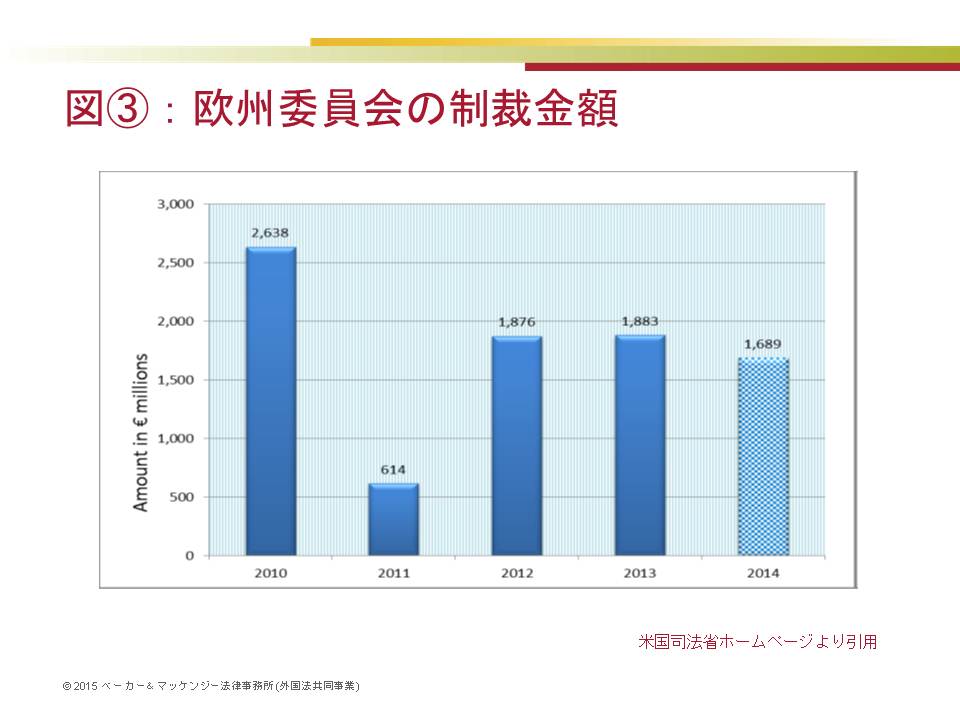

競争当局による罰金及び制裁金が増加傾向であることは図2(司法省の罰金額/米国司法省のホームページから引用)及び図3(欧州委員会の制裁金額/米国司法省のホームページから引用)から一目瞭然であろう。反トラスト法では、罰金の法定刑は1億ドル以下であるが、罰金額の上限は違反行為により得た利益または与えた損害額の二倍まで引き上げ可能であり、実際には量刑ガイドラインにより、違反行為によって影響を受けた通商量の20%を基準額とし、有責性の程度によって算定された係数によって罰金額を算出する。他方、EU競争法では、上限はグループの世界規模での年間売上の10%であり、制裁金の具体的な算出方法についてはガイドラインにおいて規定されている。ガイドラインが定める制裁金の算定方法の概略は、関連する製品・サービスの売上額に一定の割合及び違反の年数を乗じた額と個々の違反行為の長短とは関係しない額を合算した基礎額に、各種の増減要素に基づく増減をなし、制裁金を算定するというものである。ガイドラインでは、違反行為認定後に当該事業者が同一の違反を継続しまたは類似の違反を繰り返した場合には、基準額は立証された違反ごとに100パーセントまで増加できることになっている。なお、欧州委員会による検査への協力を拒絶したり、証拠隠滅などの検査妨害をしたり、違反における主導的役割または扇動的役割を果たしていたと認定される場合にも、基準額が増加され得ることとされている。詳しくは触れないが、ビデオテープカルテルにおいて、証拠隠滅などの検査妨害を理由として、ある事業会社に対する制裁金額が増額されたことは記憶に新しいところである。

また、米国及び欧州以外にも、中国では2014年8月国家発展改革委員会が日本の自動車部品メーカー12社に対して合計約205億円の制裁金を、シンガポールでも2014年5月競争委員会が日本のベアリングメーカー等に対して約8億円の制裁金をそれぞれ科するなど、高額な制裁金の執行が目立つところである。

IV.問題点の解決策は何か

上記で概観した国際カルテルに対する執行状況とそれによるリスクを前提として、日本企業の経営者はどのように判断すべきか。

端的に申し上げると、経営者が、国際カルテルを根絶する決意をもって、企業文化を変えること、そのために人的・物的資源を十分に投入することである。

くれぐれも、「なるべく金をかけずに紙だけのマニュアルを作成しておけばよい」などと物事を軽く見ないことである。「国破れて山河あり」となってから、あるいは経営者自身がロムポックの施設に収容され、土日と休日の面会を待ちわびながら、持て余す時間を無為に過ごす立場になってから後悔しないことである。後悔先に立たずである。そもそも、司法省をはじめとする競争当局は、このような形だけの対応には何らの意味もなく、カルテルに手を染めない企業文化を創る上で何らの寄与もしないと考えている。「うちは問題が発生しようがない」「海外進出の歴史が浅いので狙われるはずがない」「うちよりも儲かっている会社はたくさんある」「うちの製品では談合の必要がない」等は、全て国際カルテルという問題に何の対応もしない経営者個人の判断を正当化する以上の意味を決して持たない、組織内のみで通用する論理である。このような論理は、ひとたび国際カルテルという問題が現実化し、競争当局の調査対象になれば、全く通用しない。それどころか反トラスト法や競争法を遵守するために何の努力も払ってこず、しかしながらカルテルによって超過利潤を享受してきた企業として厳しい非難の対象になる。内向きの論理を振りかざした自己正当化の姿勢を更正させるために、矯正施設への収監に繋がっていくのである。

さればこそ、国際カルテルという問題に巻き込まれないようにするためには、国際カルテルを根絶する決意をして企業文化を変えないといけないのである。競争当局も、従業員も、社会のステークホルダーも、経営者の姿勢を見ているのである。

この世の中では、絶対に成し遂げるという明確な目標を持たない限り達成できることは何もないし、何かを達成したいのであれば、それに見合う投資を必ずしなければならないのである。決して惰性で事業経営をしてはならないのである。また、投資もせずに何かを得ようとすれば、必ず痛い代償を払うことになる、それが経済社会での鉄則である。

企業経営により継続的に利益をあげたい、企業の存在意義である利潤の最大化を全うしたいと考えるのであれば、是非、反トラスト法違反で自分は服役しないし、自社の貴重な人材を服役する目にあわせることはしない、罰金及び制裁金、損害賠償で多額の金銭を支出して株主や一般投資家に迷惑をかけることはしない、ということを企業経営の中核に据えることである。

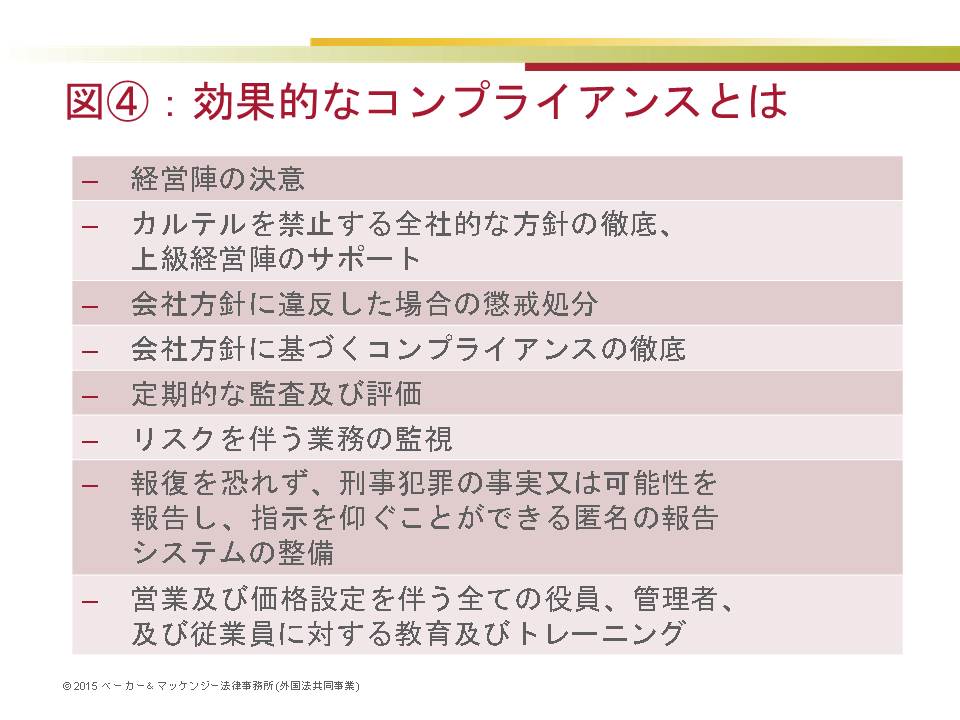

国際カルテルと決別した企業文化を構築するための具体的手段については、図4(「効果的なコンプライアンスとは」)を参照されたい。手段の個々の解説は次回に譲る。何から手をつけたらよいかわからない、何にどれだけ人的・物的資源を投入したらよいか判断がつかない場合には、企業内の事務方や司法取引、State of Play Meetingで海外競争当局と日々交渉をしている専門家に指南役を依頼すれば良いであろう。なお、このような手段自体については知識として知っている方も少なくないであろう。しかし、知識は知っているだけでは役に立たないし、紙だけのコンプライアンスには全く意味がなく、企業文化を変えることはできず、善管注意義務を全うすることにもならないだろう。相応の投資をして、図4記載の手段を強い意思を持って実行しこれを徹底していく、それによってはじめて、国際カルテルと決別した企業文化を構築し、経営者として善管注意義務を全うしたことになるのである。

V.おわりに

日本企業の企業経営という観点から見た場合の国際カルテルの特徴及び問題点を概観するとともに、経営者として何をなすべきか問題の解決策の方向性について若干の提言をした。国際カルテル案件に携わり、米国や欧州(ブリュッセル)との往復を15年以上続けて思うのは、15年間を通じてみれば、国際カルテルに対する執行は一貫して厳格化の傾向であり、摘発が容易になり、日本企業が日常的に意識すべき問題になってきているという大局がみてとれることである。グローバル市場でグローバル競争に勝ち残り、企業として収益をあげ続けるために国際カルテルという問題にどのように対応すべきか、日本企業の経営者としては、その問いに対する自分なりの回答を早急に見付けてこれを実行に移す必要があろう。

井上 朗(いのうえ・あきら)

井上 朗(いのうえ・あきら)

シカゴで司法省との司法取引の準備を進める

シカゴで司法省との司法取引の準備を進める