2016年02月05日

ベーカー&マッケンジー法律事務所

松本 慶

松本 慶(まつもと・けい)

松本 慶(まつもと・けい)2016年1月1日より、営業秘密保護法制の整備・充実を目的とした改正不正競争防止法が施行された。不正競争防止法の中でも、営業秘密保護法制は改正を重ね、次第に権利者保護という意味において充実してきており、今回も同じ方向性での改正がなされたといえる。また、近年、新聞紙面などをにぎわせた営業秘密侵害事件をきっかけに、産業界を中心として不正競争防止法改正の強い要望があった。今回の改正はそれにも応えるものであり、更にはサイバーアタック対策にも一定の配慮をしたものである。

以下、本稿では、近年の営業秘密侵害についての事件にも簡単に触れた上で、今回の改正も含めた営業秘密保護法制・実務の変革について要点を解説し、更にグローバル時代における営業秘密保護についても考察する。

我が国の技術ノウハウ等の営業秘密が漏えいするというリスクが産業界のみならず広く社会から意識されるようになったのは、日本を代表する企業が被害を受けた以下の二つの事件があったからであると言っても過言ではない。

一つ目は、新日鐵住金と韓国ポスコ社の事件である。新日鐵住金は、2012年4月、方向性電磁鋼板に係る同社の営業秘密を不正に取得・使用したとして、ポスコ社を提訴し、986億円の損害賠償と製造・販売等の差止め等を求めていたが、2015年9月に和解に至り、300億円の和解金を得た(注1)。

二つ目は、東芝と韓国SKハイニックス社の事件である。技術先進性確保のため、NAND型フラッシュメモリ技術に関する技術機密を不正に取得・使用したとしてSKハイニックス社を東芝が提訴したが、2014年12月19日付で和解に至ったことが発表された。それによると、東芝は2億7,800万米ドル(約300億円)の和解金の支払を受けるとのことであった(注2)。

これらの事案の和解金は、我が国における営業秘密侵害の案件、あるいは知的財産権侵害の事件全体を見ても過去に存在しない高額であり、その報道が我が国社会に及ぼしたインパクトも大きかった。もちろん、いずれの件においても、和解という結果以外においても様々な背景(刑事事件、日本以外における裁判、業務提携等)があり、単純に和解金の額だけで両事件の評価をすることはややミスリーディングではあるが、大きなインパクトがあった事件であることは衆目の一致するところである。

この二つの象徴的な事件は、技術ノウハウの海外流出による我が国の経済損失が、想像を超える規模にあることを予感させるものでもある。現在、経済損失規模を集計した調査結果はないが、独立行政法人経済産業研究所が現在取り組んでいる「日本の製造業におけるノウハウ資産の把握と技術流出のインパクトに関する実証分析研究(注3)」等の興味深い研究が進行中である。この研究では、企業が保有している技術ノウハウについて、どの程度「意図せざる流出」によって失われているのかを推定すると同時に、技術ノウハウの流出防止のため、企業が現在実施している営業秘密管理がどの程度の効果を発揮しているかを明らかにすることを目指しており、2016年3月に終了する本研究の成果が注目される。

サイバー空間は我が国の技術ノウハウが海外から狙われるもう一つの「主戦場」である。警察庁が公表した統計(注4)によると、標的型メール攻撃(警察が把握したもの)は2014年度下半期を境として前年度の6倍規模に急増しており、2015年上半期も同規模を維持し、非常に活発な状況にある。我が国企業がサイバー攻撃のターゲットとなる理由は、我が国の技術ノウハウや顧客/取引先名簿を詐取するためだという指摘も多い。もっとも、このようなサイバーアタックによる営業秘密の漏えいの全容は明らかではないであろうし、明らかにすることが極めて困難でもあろう。

一方で、サイバー空間からの技術情報詐取に危機感を強めているものの、実際に徹底した措置を講じている我が国企業は少ないという実態がある。その理由は、我が国企業が相当な規模の被害を受けているにもかかわらずその被害に気付いておらず、経営層が徹底した措置の必要性を認めていないからだと考えられている。

この状況の中、サイバーセキュリティは今や経営問題であるとの認識を受け、政府の「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」は、『「技術情報等の流出防止に向けた官民戦略会議」行動宣言 -国富たる我が国の智恵を守り抜く-(注5)』を公表した。また、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構は、「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を策定した(注6)。

本稿では、紙面の都合によりサイバーセキュリティーについてこれ以上立ち入らないが、これからの営業秘密保護を考える際、技術面・組織面も含めたサイバーセキュリティーが極めて重要であることは言うまでもないことである。

上記の通り、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第54号、以下「改正法」)が2016年1月1日に施行された。また、それに先立ち、2015年1月28日付で営業秘密管理指針が改訂され(以下「改訂指針」)、いわゆる秘密管理要件についての記載が見直された。

4-1 不正競争防止法の改正

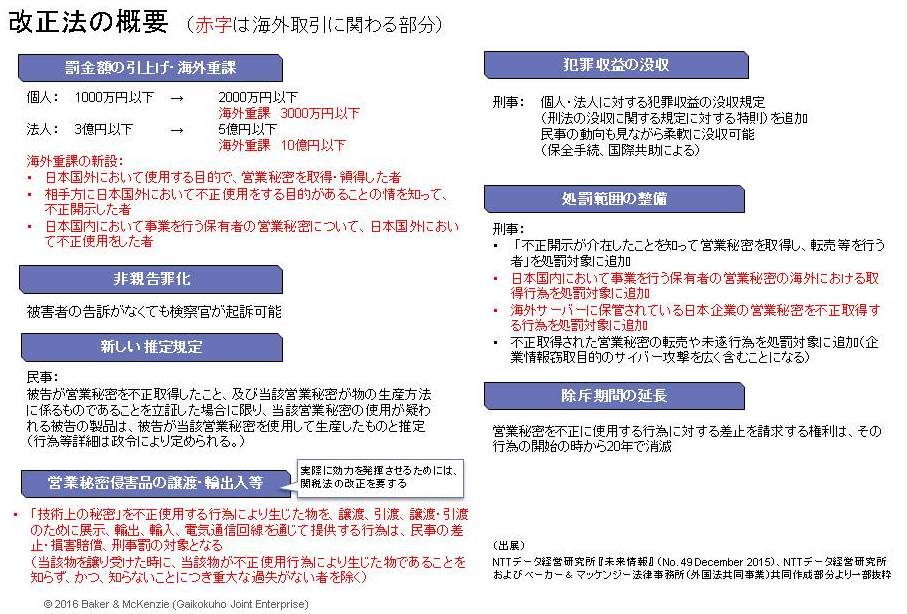

今回の改正のポイントをまとめると、以下の図表のようになる。

上記のように、今回の改正の一つのポイントは、刑事に関する規定にある。すなわち、処罰範囲が一部拡大され(例えば、転売や未遂行為も処罰範囲に加えられた)、かつより強い抑止力を持つための重罰化が図られ、更に没収に関する規定の追加、非親告罪化も図られている。もう一つ注目すべきところは、民事訴訟における推定規定である。被告が営業秘密を不正取得したこと、及び当該営業秘密が物の生産方法に係るものであることを立証した場合に限り、当該営業秘密の使用が疑われる被告の製品は、被告が当該営業秘密を使用して生産したものと推定されることとなっている。物の生産方法については、実際の被告の製品が原告の製品と類似していたとしても、その問題となっている生産方法を使用したという事実の立証が容易ではないことを考慮し、かかる推定規定が設けられたのであるが、これはかなり「意欲的」な取り組みであり、今後の裁判例の集積に注目したいところである。

なお、海外への営業秘密の漏えい、海外での営業秘密の漏えいに関するところは後述する。

4-2 営業秘密管理指針の見直し

詳しくは営業秘密管理指針(注7)を参照していただきたいが、改訂指針では、まず営業秘密を成立させる三要件(秘密管理性、有用性、非公知性)のうち、秘密管理要件に関する記載につき重要な見直しを行っている。改訂指針では、必要な秘密管理措置として、①営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、②企業における営業秘密の管理単位における従業員がそれを一般的に、かつ容易に認識できる程度のものであることを求めている。また、具体的に必要な秘密管理措置の内容・程度は、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情によって異なるものであるとし、媒体の種別、その有無によっても管理方法が異なるとした。さらに、複数の法人間で同一の情報を保有している場合には、秘密管理要件は、法人(具体的には管理単位)ごとに確保すれば良く、原則として別法人内部での情報の具体的な管理状況は、自社における秘密管理性には影響を及ぼさないとした。

改訂前の営業秘密管理指針は、裁判上の秘密管理要件も意識しつつ、企業における、いわゆるベストプラクティスについても記載されており、この二つが明確に区別されていなかった。結果として、改訂前営業秘密管理指針における記載に沿っていない管理について、秘密管理要件を充たさないのではないか、従って保護されるべき営業秘密ではないのではないか、との主張が侵害者側からなされることが、裁判実務上多く見られた。そして、ベストプラクティスについてまで充たすことは、特に中小企業においては至難の業であるとの批判もあった。かかる批判も受け、改訂指針においては、不正競争防止法によって差止め等の法的保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示す一方、漏えい防止ないし漏えい時に推奨される(高度なものを含めた)包括的対策は、別途策定する「営業秘密保護マニュアル」(仮称)(注8)によって対応することとし、二本立てにすることで裁判上の基準とベストプラクティスの混同を防いでいる。

もちろん、裁判所における判断が官庁の指針に拘束されることはない。しかしながら、改訂指針は秘密管理要件についての重要なメッセージの発信であり、今後裁判所において、秘密管理要件がどのように判断されるのか、注目に値するところである。

上記においては、日本法である不正競争防止法の改正等について述べてきた。しかしながら、企業の事業活動は益々グローバル化し、営業秘密保護が要請される一方で、共同研究等のために海外企業に営業秘密を開示する必要があるケースや、海外での事業展開の中で海外に生産等に関わる営業秘密を持ち出す必要がある場合もあろう。また、上記に挙げた新日鐵住金や東芝の事件もそうであるが、営業秘密の漏えいは益々グローバル化してきており、サイバーアタックに関してはもはや「国境」というものが意味をなさないといえよう。このような状況の中、営業秘密保護もグローバルな視点で考えなければならない。

5-1 改正不正競争防止法をグローバル化の視点で見る

今回の不正競争防止法は、海外への営業秘密の漏えいや日本企業の営業秘密が海外で漏えいした場合について、一定の配慮をしている。すなわち、①海外重課規定を設け、国外への営業秘密の移転を企図した漏えい事件への抑止力を高め、②(日本企業の)営業秘密の海外における取得行為を処罰対象として追加しているが、未遂犯の処罰規定も設けられているため、例えば失敗に終わった日本企業の営業秘密を狙ったサイバーアタックも処罰対象となり、かつこれはサーバの所在地に関わらない、ということになる。また、③営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の禁止と差止め等の追加について新たな規定を設けており、いわゆる水際での対策を特許権侵害、著作権侵害等他の知的財産権侵害と同様になし得ることを目指している(ただし、水際対策の実現のためには、関税法の改正が必要である)。

5-2 諸外国の営業秘密保護法制やその実務にも目を向ける

もっとも、現実には、海外に所在する個人や企業に対して、日本の不正競争防止法に基づく刑事処罰をしたり、民事訴訟を提起して執行まで実現するには、自ずと限界があることも自覚しておかなければならない。そこで、諸外国における営業秘密保護法制やその実務にも目を向け、適宜適切に活用していくことが肝要である。

例えば、アメリカは、これまで司法が営業秘密保護に最も熱心であったと評価できる国であろう。高額の賠償請求が認められた裁判例も数多くあり、また、経済スパイ法に基づく刑事制裁の実例も多く、International Trade Commissionによる水際対策の実務の集積もある。一方で、基本的には州法に営業秘密保護の法的根拠があるため、TPP発効にも備え、現在、連邦レベルでの営業秘密保護法の制定について議論されているところである。

EUにおいては、営業秘密保護法制が各国各様であること、それにより営業秘密の保護に支障が出かねないことが強く意識され、現在、営業秘密保護法制の統一を目指して、営業秘密に関する指令(Directive)の制定が目指されている。ただし、指令(Directive)は、各国において直接の法的拘束力を持つものではなく、それに対応した各国法の制定を前提とするものである。

日本企業にとっては、中国、台湾、韓国における営業秘密保護法制とその実務も注目に値するところであろう。これらの国においても、当然、営業秘密が知的財産権として認識され、かつそれを保護するための法的手段(刑事罰、差止、損害賠償)はある。但し、留意すべき点は、実務面にもあると言ってよいであろう。

以上、不正競争防止法の改正やグローバル化の中での営業秘密保護について述べてきたが、最後に述べておきたいのは、営業秘密保護については各社各様のあり方があり、かつそうあるべきではないか、ということである。各社の事業規模、各社においてどのような営業秘密があるのかという点、特許戦略にも絡めた知財戦略全体の中での位置付けにも関連するのである。また、グローバル化の視点で見たときは、まずはどの国に進出しているのか、どの国においてリスクが高いのか、という点も当然考慮される。

不正競争防止法改正というタイミングにおいて、このような観点から一度、営業秘密保護戦略について再考することをお勧めしたい。

▽注1: http://www.nssmc.com/common/secure/news/20150930_100.pdf

▽注2: https://www.toshiba.co.jp/about/press/2014_12/j1902/cover2.pdf

▽注3: http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program/pg-04/012.html

▽注4: https://www.npa.go.jp/kanbou/cybersecurity/H27_kami_jousei.pdf

▽注5: http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128003/20150128003-3.pdf

▽注6: http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151228002/20151228002.html

▽注7: http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf

▽注8: 平成27年12月に「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~(案)」とのタイトルで意見公募に付された。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください