中央制御室内、東電社内のコミュニケーション不全で事故拡大

2016年03月11日

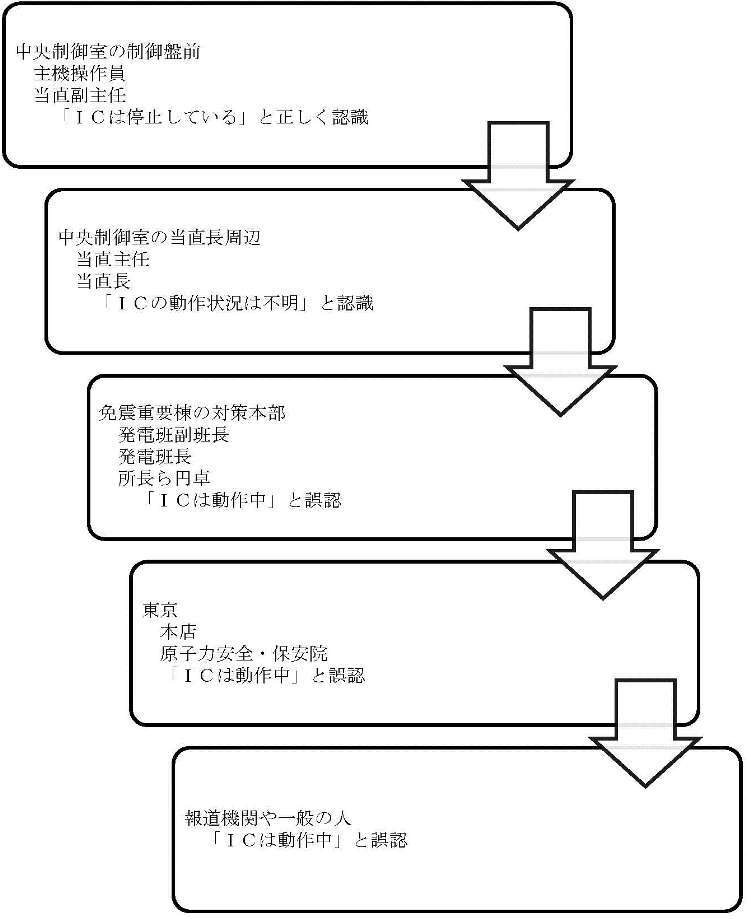

東京電力の福島第一原発1号機(福島県大熊町)で2011年3月11日に原子炉の冷却に失敗して国内初めての炉心溶融事故が起きた際、現場の運転員や当直副主任は冷却停止の事実を電源喪失直後の早期から知っていたのに、その情報が同じ中央制御室にいた当直長や当直主任に伝わっていなかった。当直長は冷却停止を強く疑ったが、確信はしておらず、所長らは逆に冷却が続いていると誤認した。新潟県の要請に応じた東電の追加調査などでそうした事実が分かってきた。コミュニケーションの多層・多重の不全によって、東電は、事態を把握するのに失敗して、事実と異なる報道発表をし、また、対処の優先判断を誤って事故を拡大させたとみられる。

東日本大震災発生翌日の福島第一原発1号機原子炉建屋。排気筒の左横の壁面にICの排気口が2つ見える。通称「豚の鼻」と呼ばれていた=2011年3月12日午前9時47分、福島県大熊町、朝日新聞社ヘリから

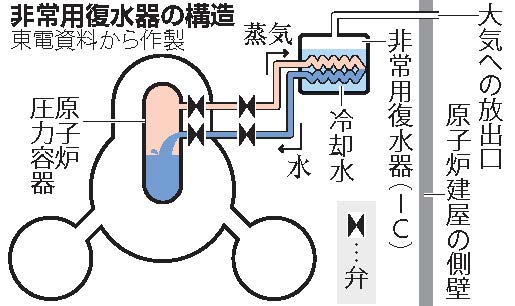

東日本大震災発生翌日の福島第一原発1号機原子炉建屋。排気筒の左横の壁面にICの排気口が2つ見える。通称「豚の鼻」と呼ばれていた=2011年3月12日午前9時47分、福島県大熊町、朝日新聞社ヘリから1号機の原子炉はその日、午後2時46分に地震の揺れを検知して核分裂の連鎖反応を自動的に止めた。出力はあっという間に下がったが、その後も核燃料からは「崩壊熱」と呼ばれる余熱が出続けるため、放置すると水の気化が進み、炉内の圧力が高まる。このため、この「崩壊熱」を取り除いて炉内の温度や圧力を下げる必要があった。そこで自動的に起動したのがICだった。

1号機の中央制御室は、免震重要棟にある所内の緊急時対策本部に「原子炉圧力はICにて制御中」と電話で報告。この電話を受けた対策本部の発電班は、所長や部長らが取り囲む円卓で「IC動作中」と報告した。

実際にはICは継続的に動作中だったのではなく、弁の開閉によって動かしたり止めたりして断続的に動作させ、炉内の圧力を調整しているところだった。弁を開けてICを動かせば圧力は急激に下がる。弁を閉めてICを止めれば炉内の圧力は上昇していく。それを繰り返すことで、圧力をゆるやかに下げようとしており、その意味で「制御中」だった。

昨年になって東電が追加で実施した社内調査の結果によると、ICを操作していたのは「主機操作員」という肩書の現場運転員だった。彼は「弁閉操作後に電源が落ちて表示が見えなくなった」と発話した、という。つまり、ICを止めた状態で電源がなくなってしまった、と声に出して周囲の同僚たちに知らせようとしたというのだ。しかし、東電の社内調査では、これを聞いたと記憶している人は見つからなかった。「全員が全電源喪失の原因究明に注意を奪われていたので、発話が認識されなかった可能性がある」と東電は推測する。

明かりのついた福島第一原発1号機中央制御室=2011年3月24日午後1時ごろ(東京電力提供)

明かりのついた福島第一原発1号機中央制御室=2011年3月24日午後1時ごろ(東京電力提供)そのころ、当直長は当直副主任ではなく当直主任にICの状況を尋ねた。「わからない」との返答だった。当直長は「ICの動作状況は不明である」と認識した。IC担当の主機操作員への直接の確認はしなかった。1、2号機の中央制御室は一つの部屋になっており、当時、当直長以下24人の運転員が勤務していた。その中で、副主任や主機操作員は、数人いる「補機操作員」の上役ではあるものの、当直長や主任に比べると若手だった(注5)。

非常用復水器(IC)のタンクや配管=2014年2月26日に東京電力が1号機原子炉建屋内部を調査した際に南側から撮影(東京電力提供)

非常用復水器(IC)のタンクや配管=2014年2月26日に東京電力が1号機原子炉建屋内部を調査した際に南側から撮影(東京電力提供)免震重要棟はその後も、IC動作中のまま電源喪失になった、という認識だった。ICが止まっているとか、ICの動作状況が不明であるとか、そういう認識はなかった。これは本店も同じだった。

1号機ではICとは別に「高圧注水系」(HPCI)という緊急時用の冷却装置があったが、これについても、制御盤の状態表示灯が消え、起動が不可能になった。そこで、午後4時36分、東電は「非常用炉心冷却装置注水不能」と判断し、「原子力緊急事態」の発生を午後5時ごろまでに原子力安全・保安院などに報告した。一方、同じころ、保安院にファクスを送り、その中で「IC動作中」と報告した。ICはその名前に「非常用」とあるにもかかわらず「非常用炉心冷却装置」ではない。非常用炉心冷却装置(ECCS)は作動できなくても、何とか原子炉を冷却できていることを一連の報告は意味することになった。

午後6時過ぎ、ICの一部の弁について、中央制御室の制御盤の上にある表示灯が点灯しているのが見つかった。それは「閉」を示す緑色に光っていた。ICはやはり止まっていた。当直長は弁を開け、それを免震重要棟の発電班に連絡した。しかし、免震重要棟の円卓に報告されたのは「IC動作確認」との情報だった。中央制御室では「ICはほとんど機能していない」と考え、午後6時25分、ICの弁を閉めて、ICを完全に停止させた。しかし、この情報は免震重要棟に伝わらなかった。

当直長は、ICではなく、消火系配管を使った代替注水で炉心を冷却するための作業を部下たちに行わせ、それについて免震重要棟の発電班に説明した。しかし、発電班でその電話を受けた人は、ICを所定の8時間よりも長持ちさせるための準備だとその作業を理解した。政府事故調によると、当直長が「何度訂正しても、十分な理解が得られなかったようである」という。

午後11時ごろ、1号機のタービン建屋で毎時1ミリシーベルトを超える放射線量が計測され、吉田所長は「これは何か変なことを起こっている。ICが止まっているのか」と”疑心暗鬼”になり始めた。午前11時50分、格納容器の圧力が設計上の上限を超えていると判明。吉田所長は「ICは正常に機能しておらず、炉心の損傷が相当進んでいるはずだ」と考えた。

しかし、こうした吉田所長の認識がほかの人に伝わった形跡は見当たらない。

11日夜から12日未明にかけて東電本店で開かれた記者会見で、1号機については繰り返し「ICで原子炉蒸気を冷やしている」と断定的に発表された。

12日午前4時過ぎ、東電は初めて「現在はIC停止」と報道機関向けに発表した。しかし、その後も、同日昼過ぎまで保安院や福島県には「IC動作中」との連絡を繰り返した。報道への発表と行政への連絡の内容が食い違う混乱ぶりだった。

このようにICの状況について中央制御室の当直長の認識と免震重要棟や本店の認識が食い違っていたことは、2011年中に政府事故調の調べで明らかにされた。福島第一原発の吉田昌郎所長は政府事故調の調べに対して「今、反省すると、運転の状態がほとんど、本部の中で共有されていなかった」「中央制御室と本部の情報伝達が極めて悪かった」「ICは大丈夫なのかということを何回も私が確認すべきだった」「猛烈に反省している」と振り返った。

このようになってしまった原因については、ICに関する知識が東電社内に不足していたこと、ICを実作動させる訓練やテストが行われていなかったことなどが挙げられてきた。

1970年に1号機の試運転が始まったころ福島第一原発にいた東電OBによると、ICを実際に作動させると、「事務棟の窓ガラスが揺れ、大事故が起こったんじゃないかと驚くくらい大きな音だった」という。70年代にICを備えた敦賀原発で所長を務めた経験のある板倉哲郎・元日本原子力発電常務は「ICが噴くと、水と蒸気の塊を強烈なスピードで送り出すので、汽笛と同じで、すごい音が出る。配管がガタガタになり、その後、改修しなければならなかった」と振り返る。米国の原子力エネルギー協会のアンソニー・ピエトランジェロ上級副理事長は取材に対して「その機器に十分に精通していれば、機器に耳を傾けることで、ちゃんと動いているか否かは分かるものだ。古い技術者である私ならば、ポンプの音を聞けばポンプに問題があるかは分かる」と語った。

ところが、福島第一原発では、そうした経験がいつしか「風化」していったようだ。2011年3月以前にICが作動した実績を東電に尋ねたところ、当初「現状確認できている範囲(関係者への聞き取り)では運転した実績は確認できていない」との回答だった(2013年4月、東電広報部)。その後、東電で「過去の記録を遡って調べた」ところ、1992年6月29日、原子炉が自動停止した際にICが起動していたことがわかり、2015年1月8日に新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」に報告した(注2)。東電によると、それを最後にICが動いたことはない、という。関係者によると、福島第一に2011年当時いた東電社員に、IC作動を経験した人はいなかったといわれる。

取材に対する東電の説明によると、月1回の定例試験の際に、ICの弁を順番に開いたり閉じたりすることはあったという。定期検査中に保全活動のため、たとえば弁が開かないようにするなどの処置をとることがあり、その中で、弁がどのようなときに自動的に閉まるのかを把握していたという。また、1号機用のコンパクトシミュレーターでICの起動や停止を訓練することも可能だったという。しかし、「実際に起動した際のICの状況を知識として身につける機会がなかったのは反省点だ」と東電も認めている。

2011年3月11日午後、ICが自動起動すると、その音が中央制御室にも聞こえてきた。津波が来襲して全電源が失われると、その中央制御室が「しーん」と静まりかえったという。その静けさとIC停止と結びつけて考えた人がいたという形跡はない。

福島第一原発1号機原子炉建屋4階の南西エリアで2015年2月21日に非常用復水器を調査する新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」の委員ら=同委員会から東京電力に提供され、東京電力のウェブサイトに掲載された写真

福島第一原発1号機原子炉建屋4階の南西エリアで2015年2月21日に非常用復水器を調査する新潟県の「原子力発電所の安全管理に関する技術委員会」の委員ら=同委員会から東京電力に提供され、東京電力のウェブサイトに掲載された写真現場はIC停止を把握しており、それが上に伝わっていなかった、という単純な問題だった。

もしIC停止の情報が早期に東電社内で共有されたとしても、ICを起動させることができたかどうかは定かではない。

2系統あるICのうち片方については格納容器の内側にある弁が電源喪失後も開いていた可能性が高いことが2013年になって判明しており(注3)(注4)、格納容器外側にある弁を現場で人力で開けて起動させることも理屈の上では可能だった。しかし、そのための事前の準備や訓練は行われておらず、現実には難しかった可能性がある。

一方、ICでの冷却が無理だと分かったならば、その後に採ったような消火系配管での代替注水にもっと早く全力を注いだはずだ、との指摘がある。11日当日に免震重要棟では代替注水への準備が現実には行われておらず、政府事故調は「対策本部は長時間にわたりICの作動状況を誤認し、そのため代替注水を急がせなかった」「ICの作動状況の誤認が1号機への対処の遅延の連鎖を招いたともいえよう」と指摘している。

消防車を使った代替注水が始まったのは津波来襲12時間余後の12日午前4時。格納容器の圧力を下げるのに成功したのは同日午後2時過ぎ。しかし、それらは手遅れで、現実には11日のうちに人知れず炉心は既に溶融し、格納容器は設計を超える高圧になっており、水素ガスや放射性物質が外に漏れていた。そして12日午後3時36分、水素ガスに引火して1号機の原子炉建屋が爆発した。それが隣接する3、2、4号機へと事故が拡大していく原因となる。

▽注1: http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/plant-data/f1_2_Chart1.pdf

▽注2: http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/959/1016/20150108hosoku2,0.pdf#page=29、http://www.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/1356773830256.html

▽注3: 原子力規制委員会 第5回東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会資料資料1、1号機非常用復水器の作動状況について、2013年11月25日、 http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11182584/www.nsr.go.jp/data/000048782.pdf#page=21、 http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11095255/www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20131125.html

▽注4: 原子力規制委員会、東京電力福島第一原子力発電所 事故の分析 中間報告書66頁、2015年10月8日。http://www.nsr.go.jp/data/000069286.pdf#page=68

▽注5:福島第一原発1、2号機における当直体制は通常、以下の通りだった(政府事故調中間報告資料編9頁)。

当直長(1、2号機担当)

↑

当直副長1人

↑

当直主任2人(うち1人は1号機専任)

↑

当直副主任1人

↑

主機操作員2人(うち1人は1号機専任)

↑

補機操作員4人

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください