2016年05月18日

インドネシアは、2億5千万超のASEAN最大かつ世界でも第4位の人口を抱え、最近では富裕層の成長も著しく、多くの日本企業にとって大変魅力のある市場だ。実際、国際協力銀行(JBIC)が実施した2015年の海外直接投資アンケート結果においても、インドネシアは中期的に有望な事業展開先国として、ASEANで1位、グローバルで見てもインドに次ぐ2位となっている。一方で、いまだ外資制限が厳しいということもあり、インドネシアで商品やサービスを販売するには現地の代理店を利用することが必須だ。そして、この代理店との間で法的紛争となるケースが増加してきている。そこで、ベーカー&マッケンジー法律事務所ジャカルタオフィス(HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS)で紛争部門のパートナーをしているアンディ・カディル弁護士にインドネシアにおける代理店契約の法的規制、また、紛争に巻き込まれないために注意すべき点などを穂高弥生子弁護士が聞いた。

穂高氏:まず、インドネシアにおける代理店保護法制の枠組みを教えてもらえますか。

アンディ・カディル(Andi Kadir)

アンディ・カディル(Andi Kadir)穂高氏:商業省に登録の必要があるということですが、実際には誰が登録の義務を負うのでしょうか。登録しない場合、何らかの罰則がありますか。

カディル氏:登録の義務を負うのは代理店側です。規程第11号によれば、登録がされない場合、代理店に対して警告状が出されます。警告状は、2週間以内に登録することを求めて、最大3回発せられますが、最終的にこれらの警告に応じず登録しないと、最悪の場合商業省が代理店の営業許可を取り消すこともあります。

穂高氏:今伺ったような罰則があるとすると、通常は、代理店契約は商業省に登録されているものと考えてよいですか。

カディル氏:ええ、一般的には登録されているのが通常と言えます。ただし、大きな代理店であってもコストをかけたくないという理由からSTPを取得しないというケースも見たことがあります。規程第11号に違反してSTPを取得しない場合、厳しい罰則が定められてはいるのですが、私の知る限り、実際に執行されたケースがないということも登録しない理由となっていると思われます。

穂高氏:STPを取得することにより恩恵を被るのは、供給者側と代理店側のどちらということになるんでしょうか。

カディル氏:代理店がきちんとSTPを取得することは、いずれの当事者にもメリットに働きます。代理店側はSTPを取得しないと厳しい罰則を受ける可能性があるわけですし、他方、代理店の営業許可が取り消されてしまうと、結局供給者側のインドネシアにおけるビジネスにも悪影響が出ることになります。

穂高氏:規程第11号はいわゆる代理店保護法制としての意味合いは持たないのですか。

カディル氏:ご説明したとおり、STPの取得は理論上は当事者双方に利益になることですが、事実上は、STPの取得により利益を受けるのはもっぱら代理店の側だということは否定できません。たとえば、供給者側が代理店契約を解約し、前の代理店との間のSTPの有効期間満了前に新規の代理店を任命しようとする場合には、当事者間で「クリーンブレーク」(Clean Break)と呼ばれる合意を取り付ける必要があります。このクリーンブレークがないと商業省は新規の代理店にSTPを発行しないのです。しかし、当然のことですが代理店からこのような同意を取り付けるのは容易なことではありません。

穂高 弥生子(ほだか やえこ)

穂高 弥生子(ほだか やえこ)カディル氏:ええ。実際、規程第11号にもクリーンブレークの明確な定義は書かれていません。ただ実務上は、前の代理店から「新規の代理店を任命しSTPを申請することについて異議がありません」と述べた書面をもらうという運用がされています。供給者側に、現契約の解約後に新しい代理店を任命するつもりがないのであれば、このようなクリーンブレークは必要ありません。

穂高氏:STPの有効期限前の解約かどうかが問題となるということですが、実際どの程度の有効期間があるのでしょうか。代理店契約の有効期間と同じではないのでしょうか。

カディル氏:通常はSTPは発効日から2年間有効ですが、代理店契約の期間がそれより短ければSTPの有効期間もそれに合わせて発行されるのが本来です。しかし、実際には、STPの有効期間が代理店契約の期間よりも長くなっていることがあり、供給者側が代理店契約を終了させ新しい代理店を任命しようとするときに非常に厄介な問題となることがあります。つまり、このような場合は、代理店契約の期間が満了しているのに、STPがいまだに有効であるために、当事者は協力してクリーンブレークを達成しなければならないことになります。

穂高氏:現在の代理店がクリーンブレークに協力してくれない場合はどうなりますか。

カディル氏:代理店契約を解約して3カ月たってもクリーンブレークが達成できない場合は、その時点でSTPは失効し、供給者側は新たな代理店を指名することができるようになります。ただし、それにもかかわらず、規程第11号はそれ以降も供給者と前の代理店に対して、クリーンブレークを達成すべくさらに交渉を続けるようにと要請していることに留意が必要です。

カディル氏:代理店契約の準拠法をインドネシア法にせよとの規制はなく、実際、外国法を準拠法とすることはごく一般的です。また、紛争が生じた場合の解決方法としては、インドネシア仲裁委員会(BANI)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、ICCなどの仲裁機関による仲裁を選定する例がよく見られます。

穂高氏:ところで、代理店契約に限った問題ではありませんが、近年、インドネシアの当事者と結ぶ契約についてはインドネシア語で作成されなければならないという判例が出て、外国投資家の間に大きな衝撃が走りました。当初は、これは地裁の判断なので、上級審に行けば覆るのではないかとの予測も出ていたところですが、その後の経緯を教えてください。

カディル氏:結論として、インドネシアの代理店との間で代理店契約を結ぶ場合、契約書はインドネシア語で作成するか、インドネシア語と英語等の2言語で作成する必要があります。これは、国旗、国語、国の紋章及び国家に関する法律が、インドネシアの政府機関や私企業、個人と結ぶ契約にはインドネシア語の使用を求めていることに基づくものです。この法律は、契約の一方当事者が外国人・外国法人である場合には、インドネシア語に加え、かかる外国人の母国法と英語「も」使用することができるとしています。この法律に関連して、2013年7月に西ジャカルタ州の地方裁判所が、インドネシア企業と外国企業との間で結ばれた貸金契約につきインドネシア語版が締結されていなかったということを理由にこれを無効と判断しました。この判決は、高裁でも支持され、残念ながら最高裁も同じ結論を出しています。

穂高氏:代理店契約を、契約書の条項に基づき、たとえば債務不履行などを理由として解除しようとする場合、何か留意すべき点はありますか。

カディル氏:先ほど話したように、規程第11号は代理店契約の準拠法をインドネシア以外の外国法とすることも認めていますので、その場合は、当該準拠法によって解除の可否が判断されることになります。これに対して、外国法を選択しなかった場合、インドネシア法に従って判断されるわけですが、インドネシア法では、代理店に債務不履行があったとしても、供給者が一方的に契約を解除することはできません。つまり、インドネシアの民法では債務不履行があった場合契約解除ができますが、すでに債務不履行状態が生じていたり、自動解約条項がついていたとしても、実際に解除するには裁判所の命令が必要なのです。裁判所命令を取得せずに一方的に契約を解除するには、あらかじめかかる裁判所命令を求める権利を放棄することについて合意しておく必要があります。このような条項は準拠法のいかんにかかわらずつけておくのが一般的です。

穂高氏:債務不履行があるのに裁判所の介入がないと解除ができないというのは日本の法制に慣れている者から見ると驚きなのですが、申立をすれば比較的簡単にかかる命令は得られるものなのでしょうか。

■インドネシアの代理店との間で紛争にならないために押さえておくべき点

| A | 契約書の内容をよく理解する |

|---|---|

| B | 裁判所の許可なく一方的に解除できる契約文言になっているか? 契約上どのような理由があれば解除が認められるか? |

| C | 契約解除を行う正当な理由があるか? 契約を解除する十分に合理的なビジネス上の根拠があるか? できるだけ長い告知期間を設け、契約書の規定に沿った解約告知または更新拒絶通知を行う |

| D | 従前の代理店と解除後も何らかの取引関係を継続する場合は、 当事者の行為により旧契約が延長または更新されたとみなされることのないよう書面で記録を残す |

| E | 現地の規制によるリスクを認識し、契約を解除する前にいかなるリスクがあるかを予測する |

| F | 違法な解除を理由とするリスキーでコストのかかる訴訟を避けるため友好的な解決ができないか模索する |

カディル氏:いえ、契約上供給者側に解除権が発生しているかについて、裁判所は厳格な審査を行います。たとえば、2015年の事案では、高裁が供給者による代理店契約の解除は違法であったとして代理店に対する金銭賠償を命じています。この事案では、30日前までの書面通知を行えば契約を無理由で解約できるとの条項があったため、供給者は契約書通りに1か月前の通知を行ったのですが、高裁は「正当な理由」がない以上一方的な解除は許されないと判断しました。ただし、このケースは現在最高裁に係属中ですので、最終的な判断ではありません。このケースは、契約書に一定の告知期間を置きさえすれば供給者は無理由で解約できるなどの条項をおいても、裁判所が正当な理由を伴わない解除であると判断すれば、それがセーフハーバーとしては機能しないということを示しています。したがって、供給者側としては、解除をする前に十分な時間をおくことが重要となります。代理店に債務不履行を治癒する十分な時間を与え、また、契約解除によって失う利益分を補てんするため他のビジネスに移行するのに十分な時間を与えることによって、その解除が正当なものであることを示すためです。

穂高氏:そのような考え方は、日本法の下での継続的契約関係の解消の議論に非常によく似ています。日本では、長期間継続した契約関係に対する当事者の期待を保護するというのが基本的な考え方なのですが、インドネシアでは、代理店契約が長期間継続したものであるかどうかは関係があるのですか。

カディル氏:いえ、インドネシアでは、法律にも判例にも長期間継続した契約かどうかという視点は出てきません。

穂高氏:であればなおのこと解消を考える際には注意が必要になってきますね。その他何か留意点があれば教えてください。

カディル氏:代理店契約が終了した後も今までの代理店との間で一定の取引を継続する必要がある場合、それが前の契約の更新であるとか、解除が無効であるなどの主張を招かないようにすることも大変重要です。たとえば、1998年の最高裁の判断で、代理店契約の終了後も当事者が従前と同じ方法で取引を繰り返していたという事案につき、代理店契約が「復活」したと認めたものがあります。この事案では、代理店契約は1993年1月に期間満了により終了することとなっていたのですが、代理店側は1993年にも多数の信用状を開設しその中には1994年1月まで商品が輸入できるものもありました。1994年7月になって供給者側は契約を打ち切りましたが、最高裁は、1993年から1994年にかけて当事者が暗黙裡に契約を延長していた事実をもって、当事者間に書面によらない契約が締結されたものと認めました。つまり、法的には、書面による契約はないにもかかわらず、当事者間に契約が締結されていると認められたのです。これと同旨の判例はその後もいくつか出ています。

穂高氏:運悪く供給者側の行った代理店契約の解除が違法と判断された場合ですが、裁判所が認める損害賠償額は通常どの程度になるのでしょうか。

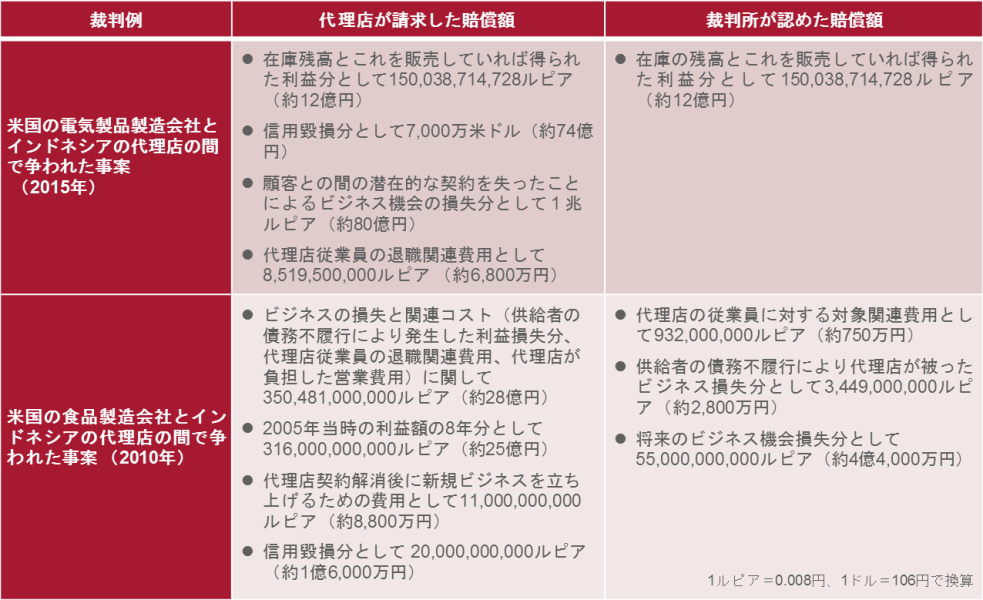

カディル氏:基本的に、裁判所が認める損害賠償額に上限があるわけではありません。ただし、通常、損害賠償額は、違法な解除によって生じた損害を補てんするに足る額であるとされており、また、逸失利益の損害や非物的損害に対しても補償が与えられます。したがって、違法行為と損害の間に相当因果関係が必要だという縛りはあるものの、理論的には損害の範囲は極めて広範になりえます。賠償の範囲に含まれる非物的損害が何かということについても非常にあいまいといわざるを得ないのですが、通常、請求者側はこのような非物的損害をのれんや事業機会の逸失と理論構成しています。このような非物的損害に対する賠償額は、しばしば物的損害の賠償額よりはるかに高額になっています。過去の裁判例でどのような損害額が認められているかについては、代表例を表にまとめてみましたので参考にしていただければと思います。

穂高氏:代理店側の請求額も相当な高額ですが、日本の感覚からいうと、裁判所もそのうちの相当部分を認めている印象があります。インドネシアでの代理店契約構築については、いずれ解消することも念頭に置いた周到な準備が必要ですね。

▽注1: 規程第11号の規制対象には、いわゆるDistributorとAgentの双方が含まれる。本稿ではいずれも含めて「代理店」と呼んでいる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください