2017年06月20日

ミラー和空

ミラー 和空(みらー・わくう)

ミラー 和空(みらー・わくう)これらの課題は社会・政治・経済など、多岐にわたる原因と複雑な背景があるものの、通底する要因が見受けられます。それは「他」に対する拒絶、排他的な精神です。言うなれば、寛容性を著しく欠いた「不寛容な精神」に関する問題なのです。

4月某日のこと。『朝日新聞』の朝刊に目を通していると、ある週刊誌の広告に目が止まりました。

アメリカ人だから断言できる

日本人と彼らはまったくの別物

儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇

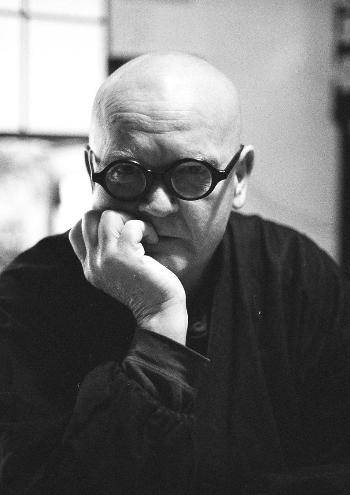

ケント・ギルバート

見出しの大胆な言葉に衝撃を受けつつも、平静を保ちひととおり新聞を読み終えた後、ラップトップを開いてネットで調べてみました。

『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』(講談社+α新書)、著者は米国人弁護士ケント・ギルバート氏。2017年2月に刊行されたこの本は、15万部を超えるベストセラーとなっていることがわかりました。(6月10日の広告では「発売4カ月で40万部」と更新されていました。)

1980年代に「外人タレント」としてテレビで大活躍したギルバート氏は、1978年の来日以来、日本在住39年となる私にとっても懐かしい存在です。「そういえば、あの人は今……?」と思い出すこともあり、なるほど、謎が解けました。元タレントの苦肉の策ともいえる執筆活動、その延命方法に苦笑いするしかありません。

しかし、気になるといえば気になります。彼は宗教をもって他国民を罵倒しているのです。米国の現大統領のような扇動政治家やイランの「最高指導者」のような宗教原理主義者の手口と同じです。本来なら「米人元タレントと出版業界が仕組んだゴシップ作りね。さぞや日本会議の連中は喜んでいるだろう」と笑い飛ばせば済む話ですが、この驚異的な販売部数には懸念を覚えました。取るに足らない戯言だとしても、多くの読者が傾聴しているという現実には背を向けられません。購入して自ら確認しようと不本意ながらも心に決めました。

読後の正直な感想です。著者は隣国と儒教に対して否定的な見解を長々と述べ立てていますが、論理展開に弱く、歴史学・宗教学に疎いとの印象を払拭できませんでした。本書の発言について指摘したい箇所は多数あります。しかしここはぐっと堪えて、次の三つに絞って問題を提起しましょう。

これらの問題点については順を追って解説しますが、その前にまず、儒教の位置づけを確認しましょう。儒教は二千数百年にわたり、数知れないほど多くの人にとって生活の指針となり、日本を含め複数の国造りを支えた宗教です。では、儒教に関してギルバート氏の捉えかたはどうでしょうか。

ギルバート氏は序章の冒頭で、まるで説教壇に立つ牧師のように読者へ語りかけます。

儒教というと、みなさんはどのようなイメージを抱かれるでしょうか。「徳」を重んじる思想、あるいは封建制度を支える上下の規律といったところでしょうか。儒教の代表的教科書である『論語』は、日本人にとって、人格者を育てるのに最適な書物の一つとして考えられています。

ここまでは儒教に対して好意的な姿勢を示しているようです。褒め殺しでしょうか。つづいて、日本の風土に合致した儒教の性質を語ります。

たとえば、「己の欲せざる所、人に施すこと勿(なか)れ(自分が人からされたら嫌だと思うことを、人にやってはならない)」という論語の一節(衛霊公第十五の二十三:引用者注)は、他人に迷惑を掛けることを何よりも戒める、日本人のメンタリティにピッタリです。<中略>おそらく大半の日本人は、儒教に対して悪いイメージを持っていないと思います。

しかし、それは日本人のお人好しだ、とギルバート氏は警告します。

ところがこの儒教文化こそ、中国大陸を支配する王朝が次々に生まれては消えた長い歴史のなかで、そこに住む人民を、そして周辺の国々を苦しめてきた、元凶の一つといっても過言ではないのです。なぜなら儒教こそが、いまなお漢民族のエリート層を中心に根強く残っている「中華思想」と、密接につながっているからです。

なるほど、日本では良き規律として親しまれてきた儒教が、本拠地では「中華思想」として周辺の国々を脅かしてきたというわけです。ところで、『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』の本文には「思想」という言葉が頻繁に使われていますが、「宗教」という言葉はたった4箇所のみで、いずれも儒教を指す用語として使われていません。ギルバート氏の儒教を宗教と位置づけない理由はわかりませんが、これは彼に限ったことではなく、中国人を含む歴代の研究者が儒教の宗教性を否定する傾向にあることは事実です。

儒教では、思いやりの「仁」、正義の「義」、規範の「礼」、知識の「智」、誠実の「信」という「五常」を大切にするのは周知のとおりです。この姿勢のために人本主義に留まる思想体系だと思われがちです。

私は儒学者でもなければ儒教の教理に明るいわけでもありませんが、私見としては、儒教は宗教であり、その教えを大切にする教徒の姿勢を尊重すべきと考えています。儒教の宗教性を否定する人々の意見ならばいくつも列挙できますが、ここでは代表的な二つに絞って検証しましょう。

宗教性を否定する理由としてまず挙げられるのは、儒教が全能の神の存在を想定しないことです。ただし、この点に関しては仏教も道教も同じです。しかしながらこの二つの教えは一般に宗教として認められています。よって、全能の神の不在という理由で儒教の宗教性を拒否することは、論理上の矛盾があります。

次に、儒教は死後の境を画く死生観を持たないこと。これも儒教の宗教性を否む根拠として挙げられることが多いのですが、同じく論理上苦しいように思います。『論語』の有名な一節に次のような問答があります。死について弟子に訊ねられたとき、孔子はこう答えます。「未知生,焉知死(未だ生(せい)を知らず、いずくんぞ死を知らん)」(先進第十一の十一)。死について断言を避ける孔子の宗教性を問題視するのならば、仏教にも同様の逸話があります。

『小マールキヤ経』として伝承されている話です。釈迦が祇園精舎に滞在しているとき、比丘がやってきて生命や死後などについて一連の形而上的な質問を投げ掛けます。これらの質問に対する答えとして、釈迦は「毒矢のたとえ」について語ります。簡潔にまとめると次のような内容です。

人が毒矢に射られた場合、一刻も早く誰かに毒矢を抜き取ってもらおうとするはずです。当然そのとき、矢を射た人の身分とか、弓のできとか、羽の鳥類などについて訊いたり考えたりする余裕はないでしょう。急いで矢を抜いてもらわなければ死んでしまうからです。我々の人生も短く、あなたの質問に気を取られている暇はないのです。

儒教が(道教や仏教と同じく)全能の神の想定も、死後などについて形而上的な死生観も有しないことは上記のとおりです。いっぽう、「天」という概念が大きな比重を占めています。あくまで私論にすぎませんが、儒教において天と地を貫く「仁」は、道教の「道」と禅仏教の「無」(または「空」)と同一の存在と言えるのではないでしょうか。

前置きが長くなってしまいましたが、ギルバート氏の著作について言及するにあたり、儒教が宗教に値する信仰の道であることを確認しておく必要がありました。それでは、先述の3つの問題点について解読しながら、『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』の本質を探ってみましょう。

儒教についての突っ込んだ論考を期待してこの本を買った人は、書名に騙されたと思って落胆するに違いありません。実際の内容といえば、ごくわずかな儒教の解説のほかは、中国人・韓国人の悪行と比較して日本人の尊さを賞賛した陳腐な逸話がほとんどを占めているのです。次のような目次を見れば、即刻おわかりいただけるでしょう。「『儒教の呪い』とは何か」「中国・韓国の自己中心主義の裏側」「日本は儒教国家ではない!」「儒教の陰謀は現在進行中!」などなど。

本書の書名で期待させられた内容と実際の内容展開との落差は、「儒教」という語が記載された箇所、その分布図をもって計ることができます。「儒教」の使用回数は117回、そのうち約半数にあたる53箇所が序章に集中しています。つまり、本書は出だしで畳み込むように儒教を糾弾するほかは、本文の1章〜5章から「あとがき」に至るまで、儒教をまともに検証した箇所は見当たりません。本題であるはずの「儒教による支配」とは無縁な内容であり、扱われているのはおなじみの右翼好みの題材。「『南京大虐殺』のような虚偽」「いわゆる『従軍慰安婦問題』」「中国による尖閣諸島への領海侵犯」「日本から竹島を強奪した人物」……。

では、本文における儒教の扱いかたについて章ごとに実例を見てみましょう。

第一章では中国ではびこる腐敗を嘆き、「こうした悲惨ともいえる状態の根底に、『公』よりも『私』を優先する儒教思想があるのです」と結論づけます。では、同様の腐敗がはびこるブラジル、フィリピン、パキスタンなどの国々に関して、原因を「キリスト教思想」「イスラム教思想」に求めるべきでしょうか。

第二章では日韓問題を扱います。「いわゆる慰安婦問題など日韓のあいだに横たわる歴史問題で、韓国は、第三国で日本の悪口をいいふらす戦術に出たのです」と述べ、その「戦術」を「まさしく、儒教的な事大主義から来る愚行」だと解説します。この考え方に首をかしげる読者は私だけではないでしょう。

第三章でギルバート氏は各宗教の死生観について語ります。

仏教的思想の日本と儒教的思想の中国・韓国とでは、死者に対する解釈が大きく違います。日本ではたとえ罪人であっても、死んでしまえばその罪から解放されると考えます。しかし中国人や韓国人はそうは考えません。罪人はたとえ死んでも、永遠に罪人なのです。

この発言は、ギルバート氏の誤解に基づく見解と思われます。輪廻転生の信念を指しているようですが、日本の仏壇やお盆に見られる、先祖を祀る慣習はどちらかといえば仏教よりも儒教の影響が強いはずです。したがって、死生観をもって仏教と儒教を対照的とみなすことには無理があり、不適切でしょう。

第四章では次のように切り出します。

では、なぜ同じ儒教に影響されながら、日本が中国や韓国と違った独自の文化を生み出すことができたのか———一つには、日本は建国以来、一度も王朝交代が起きていないことが影響していると思います。<中略>それに加えて、もともと日本人に根付いていた行動原理の影響も大きいと思います。つまり、「話し合いで物事を決める和の精神」が、日本人にだけあるのです。

因果関係はともあれ、天皇家が日本文化の発展に深く関っていることと、日本では和が重視されていることは言うまでもありません。ただし、韓国も中国と大きく違う形で発展し、独自の文化を築いてきた国です。また、天皇家が長期にわたって概ね安定的に持続している背景には、この国が大陸から採り入れた儒教思想が寄与している側面があると見ることもできます。いずれにしてもギルバート氏の主張は短絡的だと言い切っていいでしょう。

第五章で儒教を名指して言及するのは次の一箇所のみです。

儒教思想に染まった中国人や韓国人は、面子を潰されることを極度に恐れます。一方の日本人は……

ここでギルバート氏は先述の『論語』の「己の欲せざる所、人に施すこと勿れ」を再び起用して、次の推測を語ります。

(その)美徳を重んじるあまり、外交の場面でも、要するに利害の対立する相手にまで、極度に気を遣い過ぎるのではないでしょうか。

この推測の証拠として、2004年に起きた事件を例に挙げます。上海の日本領事館勤務の日本人館員が女性問題で中国の公安部に脅迫され、秘密情報提供を求められた揚げ句自殺したという一件です。当初、事件は外務省によって伏せられましたが、2006年に週刊誌に暴露されました。外務省がこの事件を隠蔽しようとしたことについて、ギルバート氏は、「中国の面子を立てるために」と解釈していますが、外務省は相手の面子以前に自分の面子を守ろうとした、これが当然の解釈ではないでしょうか。

このようにして、ギルバート氏は『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』を書名に掲げながらも「儒教」について突っ込んだ論考を試みようともしません。ただ、あたかも気まぐれのように「儒教」を口実に、諸々の極右のテーマについて絶叫するのみです。結果、「欺瞞」「空虚」「誤解」「短絡的」「的外れ」という印象が拭えず、極めて不快な読後感がもたらされます。

儒教であろうと、神道、仏教、キリスト教、イスラム教などのどんな宗教であろうと、信仰のもとで「善悪」を比較して語ることは卑怯な行いです。いずれの宗教も教義を盾として、言語に絶する残虐行為を行った反面、多くの善行も積み重ねてきました。信仰についての宗派の違いを「善悪」で選別するような考え方には、「百害あって一利なし」と確信している私です。

この私が百歩譲ってギルバート氏の論考を参照するとして、では中国人と韓国人を悲劇的に支配した儒教の「悪」とは何なのでしょうか。本書を読破しても、依然として不明なままです。ギルバート氏は「歪んだ儒教の伝授」(序章)と糾弾しますが、ここで儒教は『論語』が編纂された当時から「歪んだ」思想であったと言っているのか、それとも歴史を経て徐々に歪んできたと言っているのか……わかりません。つまり、儒教という思想体系を本質的な「悪」として捉えているのか、『論語』そのものではなく後世の悪用を問題視しているのか、主張が明確でないのです。

なぜこういった不明確な主張に陥っているのでしょう。理由は、ギルバート氏本人がこの点についての判断を躊躇しているからです。はやくも序章にて一連の矛盾への兆しがうかがえます。

例をあげれば、「父は子の為に隠し、子は父の為に隠す」という『論語』の逸話(子路第十三の十八)を引用した本書の序章。この話は、孔子が父の罪を伏せておく息子を賞賛するという内容ですが、ギルバート氏の解釈によると、儒教は「国より家族、公より私」を重視し、利己的な姿勢を促す思想であり、それは開祖以来の資質である、と。しかし、数行後には180度ひるがえった意見が述べられます。「『仁・義・礼・智・信』といった道徳心や倫理観は、文化大革命の影響で」 失われた、と。つまり、儒教は20世紀までは立派な道徳心と倫理観を保持していた、との見解を示唆します。このように、本書における儒教についての考察は、論理としてまったく一貫性がありません。この矛盾を、著者のみならず大手出版社さえも気づかないまま、流通している事実に呆れをとおり越して、危機感さえ感じます。

そして、現在の中国については、次のように結論づけます。「世界のなかでも特異な価値観を持ち、国際社会からの孤立を深めている」と主張し、「それは『私』や『一族』の利益のためなら、法律を犯すこともよしとする風潮へと変化していったのです。<中略>国際法という公のルールを守ることよりも、『自国だけの利益』を、いや、実際には共産党幹部や軍の将軍が、『自分とその一族の利益だけ』を守ることのほうが重要だと考えているからです」と、明言します。

残念ながら「国際法という公のルールを守ることよりも」自国の利益を優先して追求する、という点に関しては、中国はけっして特異ではありません。身近な例として、現在に至るまで日本も米国もそのような行動を繰り返してきました。また、国の法律を守ることよりも、自社の利益を優先して追求した日本企業の醜聞は毎日のように新聞紙面を賑わせています。もし、ギルバート氏が言うように、「日本が儒教に毒されなかった」国だとすれば、「公より私」という姿勢の原因を儒教以外の思想体系に求めなければいけないでしょう。

ギルバート氏の主張と異なり、日本は儒教から多くの恩恵を受けている国、と私は考えます。

私は修行僧として朝晩の禅堂を経た生活を送っております。登録されているのは曹洞宗ですが、宗派の意識はきわめて薄い。奥能登で師が営む禅寺に通う以外は教団と接点を持たず、読書により独学で、各々の宗教における偉人たちの教えを学んでまいりました。儒教ならば孔子はもとより、朱子(1130年〜1200年)や王陽明(1472年〜1529年)の教えも貴重であると考えます。

日本は朱子や王陽明の教えを、国の発展を支える基盤の構築に採り入れてきました。例えば、トヨタ自動車をはじめ全世界に事業を拡張した日本企業の原動力となる精神「カスタマーファースト」。これはまさに陽明学に基づいた「商人道」から影響を受けています。王陽明が唱えた「心学純明にして、万物一体の仁を全うする」という姿勢の実践です。多種多様の人を顧客、「お客さま」として相手するに当たって、「何が正しいのか」とか「人の心とは何か」をしっかり考察したうえで行動するという教えです。

陽明学から多大な影響を受けた江戸時代の思想家、石田梅岩(1685年〜1744年)は「商人道の目的は、宇宙の正常な運行と同じ理想的経済社会の形成」と唱えました。これは近江商人の三方よし、「売り手よし、買い手よし、世間よし」と同様の精神です。

日本の商業が儒教から受けた影響は営業活動のみならず、社会貢献活動においても見られます。キリスト教が広く浸透している国ではその教えが企業のメセナを促進するように、日本では東洋思想に基づいた近江商人の「三方よし」などの理念の実践によって、企業の公益性が重視され、社会貢献活動の動機づけになっています。もちろん、個人による各種のフィランスロピーも促しています。

儒学は商業以外の分野でも日本の発展に寄与しました。『大和本草』などで知られる江戸時代の本草学者、貝原益軒(1630年〜1714年)は旗手のひとりです。彼は朱子学と陽明学の思想を継承し、その教えが日本社会へ浸透するよう、精力的な研究・執筆活動に努めました。なかでも、儒教でいう「仁」を重視したようです。貝原の著書『養生訓』には、次のようなくだりがあります。

医は仁術なり。仁愛の心を本とし、人を救ふを以て志とすべし。わが身の利養を専らに志すべからず。天地の生みそだて給へる人を救ひたすけ、万人の生死をつかさどる術なれば、医を民の司命と言ひ、極めて大事の職分なり。

明治時代に入って、国が近代化を急ぐに当たって儒教から多くを採り入れます。「日本の資本主義の生みの親」として敬愛される渋沢栄一(1840年〜1931年)は儒教を参考に自著の『論語と算盤』などで倫理と利益の両立を呼びかけました。面白いことに、ギルバート氏は『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』の序章で反儒教の声として明治時代のもうひとりの重鎮、大隈重信(1838年〜1922年)の著作『日支民族性論』の現代語訳を引用します。「こうして、儒教はしだいに頭を擡(もた)げてきて、漢末には、王莽(紀元前45年〜23年)によって偽善を飾るのに利用された。」このような批判的な歴史観を引用文として紹介するならば、同じ明治時代に近代化の先頭に立ち、その実践を先導した渋沢の次のような名言を併記してほしかったのです。

富をなす根源は何かと言えば、仁義道徳。正しい道理の富でなければ、その富は完全に永続することができぬ。

これこそが日本の近代国家造りにおける儒教の貢献について、より正確に伝えている名文です。

私は世界の社会政治的趨勢について懸念を覚えるものとして、とりわけ「不寛容」の高揚を危惧しております。昨今、他文化や他民族に対して排他的な感情を抱く国は欧米亜にわたって増加傾向にあり、一部の国では不寛容を制度化し、国策にまで影響が及んでいます。

「他」の寛容に課題が伴うことは言うまでもありません。長期的な観点では、人間の移動の自由を尊重することが各国ひいては全世界の健全な発展につながるものであることは、ここで論じるまでもないでしょう。しかし、大量の難民の流入により、社会経済的な秩序が乱れた国を例として、一時的には余計な負担を被る国があります。その受け入れ体制を補強するために、日本を含む他の国々にも積極的な支援が求められる事実は、否定できません。

寛容性を尊重して世界の健全な発展を図るためには短期的な課題を直視し、解消に取り組みつつも、主軸となる長期的な目標を定め、実現に努めなければいけません。しかし、課題のなかには、難民の受け入れなどのように一過性の課題もあれば、異文化恐怖症のように恒常的なものもあります。

言うならば、ギルバート氏が本書で唱えるような国家主義、こういった動向には注意深く警鐘を鳴らさなければならないのです。思想の汚染を防ぐべく、しぶとく対抗しなければいけません。領土でなく、土地。国民でなく、住民。国籍を忘れて、裸になり人間同士として手に手を携えて、良識に富む真の国際社会の醸成に努めるべきではありませんか。

キリスト教の使徒パウロがガラテヤ地域の信者たちに宛てた書簡の精神を見習うべきでしょう(ガラテヤ人への手紙3章28節、新改訳聖書)。

もはや、ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなたがたは皆、キリスト・イエスにあって一つだからである。

ギルバートさんよ、中韓も日本もなく、儒教も仏教もなく、キリスト教も神道もない。我々は皆、人類にあって一つだから。

謝辞

この書評をまとめるにあたり、東洋大学の吉田善一先生から貴重な助言をいただいたことについて謝意を申し上げます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください