生命倫理研究者・橳島次郎氏との対談(1)

2017年10月17日

今年4月7日、特定の臨床研究の実施手続きなどを定めた臨床研究法が、参議院本会議において全会一致で可決、成立し、来年4月に施行される。この法律の目的は第一条に次のように記されている。

臨床研究の実施の手続、認定臨床研究審査委員会による審査意見業務の適切な実施のための措置、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の制度等を定めることにより、臨床研究の対象者をはじめとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与することを目的とする。

より有効な診断、治療法などを開発する目的で、人の体を使って薬や医療機器の有効性や安全性を確認する臨床研究を一元的に管理するための法律はそれまで日本にはなく、強制力を持たない行政指針が臨床研究の実施手続きなどを定めているにすぎなかった。研究に参加する被験者の保護や研究データの質の管理などの面から、法律による臨床研究の管理の必要性が長い間指摘され続けてきた。それは、生命倫理などの研究者、法律家からだけでなく、日本学術会議や政府の総合科学技術会議からも提言の形で公にされてきた。しかし、臨床研究を所管する厚生労働省は一貫して法制化に後ろ向きであった。その厚生労働省が、一部とはいえ臨床研究規制の法制化に踏み切った直接のきっかけはディオバン臨床研究不正事件だった。

ノバルティスファーマの高血圧治療薬ディオバンの錠剤

ノバルティスファーマの高血圧治療薬ディオバンの錠剤この不正問題では、厚生労働省の刑事告発を受けた東京地検が、京都府立医大の論文不正に関して、ノバルティスファーマの元社員と法人としての同社を薬事法(現・医薬品医療機器法)違反(虚偽記述・広告)の罪で起訴した。東京地裁は2017年3月16日、元社員がディオバンの有用性を示す虚偽のデータを水増ししたり、意図的にデータを改ざんしたりして、論文を執筆する医師に提供していたと認定する一方で、「論文を雑誌に掲載したことが虚偽記述・広告の罪にあたる」とする検察側の主張を退け、元社員(求刑・懲役2年6カ月)と同社(同・罰金400万円)にいずれも無罪判決を言い渡した。「学術論文の掲載は研究結果の発表であり、薬事法が禁止する、医薬品の購入意欲を高める手段とは言いがたい」というのが、無罪判決の理由だった。

このほか判決は、京都府立医大の研究グループに属する滋賀県内の同大関連病院の医師が、薬の効果判定の基礎データとなる心血管系のイベント(疾病の発生などの事象)について虚偽の報告をしたり、意図的に報告しなかったりすることを繰り返していた、と認定した。さらに、主任研究者の下で研究の事務局を担当していた京都府立医大の医師が、研究グループの医師からの報告に加筆していたことを「不正な行為である」と認定した。

東京地検は無罪判決を不服として控訴し、現在、東京高裁で審理が行われている。

ディオバン事件は、日本の臨床研究に対する国際的な信用を失墜させたと受け止められた。この事件をきっかけに厚生労働省もようやく重い腰を上げ、一部の臨床研究の法規制が実現したわけである。そもそもこのような不正が起きた背景には何があったのか。また、新たにできた臨床研究法は十分機能するのだろうか――。

2003年と2007年に、公的な第三者機関による臨床研究の事前審査などを盛り込んだ「研究対象者保護法要綱試案」を共同で発表した生命倫理研究者、橳島次郎氏と臨床研究の管理のあり方などについて話し合った。

出河 ディオバン事件の判決は、起訴された製薬会社の元社員による意図的なデータの水増しや改ざんがあったと認定し、起訴されていない研究グループの医師の虚偽報告などがあったことも認定しました。にもかかわらず、この臨床研究不正について責任を負う人がいないという判決は、一般の人々には理解しにくいものがあると思います。

橳島 次郎(ぬでしま・じろう)

橳島 次郎(ぬでしま・じろう)出河 ディオバン事件が起きた後、同じノバルティス社の白血病治療薬「タシグナ」の臨床研究で、すべての被験者のデータが同社にわたるなど、研究への企業の関与が明らかになりました。この問題に関連して、同社が26品目の薬の副作用3000例以上を国に報告していなかったことが明るみに出たため、2015年2月に医薬品医療機器法の副作用報告義務違反で厚生労働省から15日間の業務停止命令を受けました。また、2014年2月には武田薬品が自社の高血圧症治療薬「ブロプレス」が臨床研究のデータよりも効果があるように宣伝していたことが明るみに出ます。これが違法な「誇大広告」にあたるとして、翌2015年6月、同社は厚生労働省から業務改善命令を受けました。なぜ、臨床研究をめぐる不祥事が相次いだのか、その背景には何があるのでしょうか。

橳島 一連の不祥事について、研究者の利益相反の問題とか、データの信頼性の問題などをみなさん議論していますが、考えなければいけないことは、そういう技術的な話ではないと思います。大本の背景には、そもそも日本において「臨床研究」が、法令の管理の下に行われるもの(製薬企業などが製造販売承認申請のためのデータ収集を目的に行う「治験」)と、そうでないものの二つに大きく分かれてしまっていて、法令によって管理されない臨床研究を軽く見る医学界の風土があると、私は見ています。「治験以外の臨床研究はあまり厳しくやらなくてもいいや」という、規律が弛緩しかねないムード、それが不祥事の土壌になっているのではないでしょうか。それは、日本だけの非常に特異な土壌ですね。

ディオバン事件によって、日本の臨床研究の国際的な信用が失墜したとも言われているようですが、この不正があってもなくても、法令によって管理されていない研究から出てくる日本のデータに対する評価は国際的には高くありませんでした。そこはディオバンの事件があったためという話ではないと思います。日本の臨床研究はもともと問題を抱えていたのです。それを直視しないままやってきて、ディオバンの不正事件が起きたために、もはや、見て見ぬふりができなくなった、それだけのことではないでしょうか。事件の影響があるとすれば、もともとあった問題からようやく目をそらしていられなくなり、一部とはいえ臨床研究の規制に踏み込んだ法案が出されることになったという点だと思います。ただ、ディオバンの事件をあまりクローズアップしてしまうと、解決すべき問題を狭くとらえてしまい、「企業と医師との癒着をどう防ぐか」という、論点がずれた話になってしまいます。

出河 ディオバンの臨床研究不正は、企業側が市販されている自社製品の効果を良く見せようとして、研究データの改ざんを行ったのではないか、不正によって特定の企業が売り上げを伸ばしたことはけしからん、という受け止め方が一般だと思いますが、そこを注目しすぎてはいけないということですか。

橳島 そうです。本当に取り組まなければいけない問題から、どんどんそれていってしまうので、ディオバン事件をあまりクローズアップすると、結局いままでの繰り返しになってしまいます。

出河 「なぜ臨床研究を厳格に管理することが必要か」という、問題の本質に目が向けられないということですね。

橳島 そうです。そこをもう一度ここできちっと押さえておくべきです。臨床研究の厳格な管理はなぜ必要なのか。それは、研究データが改ざんされ、企業が不当な利益を得ることを防ぐためかというと、そうではないのです。最も重要な原点は、「医療と研究をきちんと区別する」ということです。これは、現代の医学倫理の根本なのです。

医療と研究はどう違うか。これははっきりしています。医療は、目の前の患者さん本人のために行われる行為ですね。そうでなかったら、医療ではありません。一方、研究というのは、必ずしもその対象になる患者さんのためにはならないこともしなければいけない。医薬品の候補物質や医療技術の安全性、有効性を確かめるために人の体を使ってやるのが臨床研究です。治療としてまだ確立していないことを人の体で試すわけですから、それは必ずしも患者本人のためにはならない。でも、医学のためには必要なのです。それはまだ「医療」とは言えません。「医療ではない」という言葉の意味は、「医師の裁量の範囲を超えたところにある」ということです。簡単に言えば、「一人のお医者さんが自分の考えで勝手にできない」ということです。「研究は医療よりも厳格に管理されなければならない」というのは、現代の医学倫理のイロハのイ、世界医師会が定めた医学研究の倫理規範である「ヘルシンキ宣言」の一番の中核になる精神なのです。「実験的治療」「治療目的での研究」などという言い方がありますが、このような言葉の使い方はおかしいと思います。「実験的」なら、それは治療ではなく、あくまで実験なのです。ですから、「これは実験ですが」と、きちんと患者に説明して同意を得なければ、倫理的とは言えません。研究は、一人の医者が自分の考えでやってはいけないから、事前に倫理委員会に計画を提出して審査を受けなければいけませんし、患者に対しての説明と同意取得の手続きも通常の医療より厳しくしないといけません。

研究の対象になる患者、一般人の側から見れば、目の前のお医者さんが自分に対して医者として接してくれているか、それとも研究者として接しているか、というのは大きな違いがあります。それを厳密に分けて考えることが大事です。白衣を着ていればみんな医者だから、自分のためにやってくれていると思ってしまいがちですけれども、現代の医療はそんなに単純ではありません。

出河 確認ですが、通常の医療であれば医者はなぜ自分の裁量でできるのですか。

橳島 それが高度な専門職である医師に課された責任なのです。医師法において、医療行為は医師の裁量にまかされています。一人のお医者さんがいちいちだれかに相談しないと医療ができないのであれば、信用ならないではないですか。目の前の患者の健康と生命に対して医師はそれだけ巨大な責任を持っているのです。でも、臨床研究は医師法や医療法を超えた行為です。どこの国でもそれを別の法令で管理しているわけですが、日本はそこをきちんとやってこなかった。もっと言うと、法令の問題以前に、医療と研究を厳密に区別する職業規範を確立することを怠ってきた。「医療と研究はそんなにきれいに区別できません」と言って逃げてきたのです。職業倫理として自分がいま医者として目の前の患者に相対しているか、研究者として相対しているかを分けなければいけないという、現代医学の倫理の根本が日本に根付いてこなかったことが最大の問題です。ディオバンの臨床研究不正問題について、「製薬会社は不当な利益を得たかもしれないが、患者に実害がなかったからいいじゃないか」というとらえ方をしてしまっては、いままでの繰り返しになります。研究はそもそも、必ずしも自分のためにならないことに心と体をさらす患者がいて初めて成り立つことです。その意味で、人間を対象にする臨床研究は、人体への侵襲を伴い、人権を侵害する可能性があるので、研究対象者は通常の医療の患者よりも手厚く保護される必要がある。研究の実施が許される条件を法令でしっかり定めて管理する必要がある――。このような基本認識をきちんと共有する必要があります。

ディオバン臨床研究不正問題の主な経緯

(厚生労働省「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」報告書などによる)

| 2002年1月 | 東京慈恵会医大の「JIKEI Heart Study」(冠動脈疾患または心不全を併発している、高血圧治療中の患者を対象に、ディオバン投与群とディオバンを含むARB以外の降圧薬投与群で、脳卒中や狭心症などの心血管イベントがどのくらい発生するか比較する研究)開始(~2004年12月) |

| 7月 | 千葉大の「VART Study」(高血圧患者に対し、ディオバンを投与する群とCa拮抗薬アムロジピンを投与する群で、心血管イベントに差があるか検証する研究)開始(~2009年3月) |

| 03年7月 | 厚生労働省が「臨床研究に関する倫理指針」定める |

| 12月 | 滋賀医大の「SMART Study」(腎機能が低下している高血圧患者に対し、ディオバンを投与する群とアムロジピンを投与する群で、腎機能の変化を比較する研究)開始(~2006年3月) |

| 04年1月 | 京都府立医大の「KYOTO Heart Study」(血圧コントロール不良の高血圧患者に対し、ディオバンを投与する群とディオバンを含むARB以外の降圧薬を投与する群で、心血管イベントがどのくらい発生するか比較する研究)開始(~2007年6月) |

| 10月 | 名古屋大の「NAGOYA Heart Study」(高血圧と耐糖能異常を合併する日本人患者に対し、ディオバンを投与する群とアムロジピンを投与する群で、腎機能の変化や、心血管イベントがどのくらい発生するか比較する研究)開始(~2010年7月) |

| 13年2月 | 欧州心臓病学会誌が京都府立医大の論文撤回 |

| 13年2月 | 日本循環器学会が京都府立医大に調査要請 |

| 7月 | 京都府立医大の委員会が調査報告書 |

| 9月 | 英医学誌LANCETが東京慈恵会医大の論文撤回 |

| 10月 | 滋賀医大の委員会が調査報告書 |

| 14年1月 | 厚生労働省がディオバンを販売するノバルティスファーマ社を薬事法違反容疑で東京地検に刑事告発 |

| 4月 | 厚生労働省の「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」が調査結果と再発防止策をまとめた報告書 |

| 6月 | 東京地検がノバルティス社の元社員を薬事法違反で逮捕 |

| 7月 | 東京地検がノバルティス社と同社元社員を起訴 |

| 7月 | 千葉大の委員会が調査報告書 |

| 12月 | 厚生労働省の「臨床研究に係る制度の在り方に関する検討会」が臨床研究に対する法規制を求める報告書 |

| 12月 | 東京慈恵会医大の委員会が調査報告書 |

| 12月 | 名古屋大の委員会が調査報告書 |

| 17年3月 | 東京地裁がノバルティス社と同社元社員に無罪判決、検察が控訴 |

| 4月 | 臨床研究法成立 |

出河 実際の法律制定までの経緯を振り返ると、この臨床研究不正をきっかけに、「そもそも臨床研究はどのように管理しなければならないか」という、本質的な議論はほとんど行われていません。橳島さんが危惧されたように、同種事件の再発を防ぐにはどうしたらよいかという観点からのみ、検証と対策の検討がなされた、と言っても過言ではないと思います。

厚生労働省がまず行ったことは、「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」(委員長・森嶌昭夫名古屋大学名誉教授)の設置でした。2013年8月に発足したこの委員会の目的は、研究不正の事実関係の解明と再発防止策の検討でした。2014年4月11日付でまとめられた報告書には、研究データの保存や改ざん防止体制の構築など、同種事案の再発防止策が列記されました。末尾には次のように書かれています。

ノバルティス社のディオバンに関する事案は、先人が様々な実績を積み重ねて築いた我が国の臨床研究に対する信頼を損なうものである。一旦失った信頼を回復することは容易ではない。このような事態を招いたことに対する研究責任者及び関係大学並びにノバルティス社の責任は非常に重く、十分な反省と再発防止に向けた真摯な対応が求められる。信頼回復のためには、臨床研究に関わる全ての関係者が真剣にこの事案と向き合い、愚直に再発防止策を実行しつつ有用な研究成果を積み重ねていくほかないと考える。我が国の臨床研究に対する信頼を回復するには、行政のみならず、大学等研究機関、製薬企業、学界等、研究に関わる全ての者が真摯に取り組まなければならない。

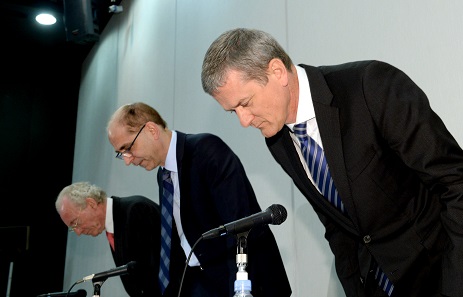

記者会見の最後に頭を下げるノバルティスファーマの社長ら=2014年4月3日午後、東京都港区、諫山卓弥撮影

記者会見の最後に頭を下げるノバルティスファーマの社長ら=2014年4月3日午後、東京都港区、諫山卓弥撮影橳島 ディオバンの臨床研

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください