愛知県がんセンター「治験プロトコールに違反した抗がん剤投与」(1)

2017年12月22日

説明なしに未承認の抗がん剤を投与された患者が死亡したことを伝える1992年3月26日の朝日新聞(名古屋本社発行版)

説明なしに未承認の抗がん剤を投与された患者が死亡したことを伝える1992年3月26日の朝日新聞(名古屋本社発行版)それから20日後、男性は再び自宅を訪れた記者に、妻の入院中にあったことなどをメモしていた手帳を渡した。記者は「使用された治験薬は254Sという名前で、塩野義製薬が開発しているものである」と伝えた。そのような話を主治医からひと言も聞いていなかった男性は疑問や不信感を募らせた。

記者の再訪問から2日後の1992年3月26日、朝日新聞朝刊(名古屋本社発行版)社会面に「認可前の抗がん剤点滴/13日後に患者死亡/家族『治験の説明なし』/88年 愛知県がんセンター」という見出しの記事が載った。記事には主治医との一問一答も掲載された。その中で主治医は「世の中に出ていない新しい薬を使うから了解してもらえるか、とはいったはずだ」「254Sはベストチョイス(最善の選択)だったと思っている。重症例を一生懸命やって、治さなかったといって、非難されても……。肝臓の腫瘍も小さくなるなど効果があったと思い、欲張った治療をやってしまったかもしれない」などと話したとされていた。

男性は朝日新聞の取材を受けた翌月、弁護士に証拠保全申立を依頼した。証拠保全が行われてから約1年後の1993年7月5日、男性はがんセンターの設置者である愛知県と、主治医だった同センターの元婦人科部長、O医師(提訴当時は別の病院に勤務)を相手に、慰謝料と弁護士費用を合わせて1200万円の支払いを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

訴状の冒頭には、「この訴訟は、薬事法に基づく承認を得るために行われる開発途上の薬物の臨床試験において、あたかも日常診療の一環であるかの装いの下に、無断で被験者とされた一人の患者の人権侵害に基づく損害の賠償を求めるものである。すなわち、医療の担い手が尊重すべき普遍的な人権たる個人の自己決定権ないしインフォームド・コンセント原則に違反する同意なき臨床試験を敢行した医療関係者の責任を問うものである」と書かれていた。

さらに訴状は、臨床試験の特徴について「医療の限界に位置する医学的実験ないし研究である。なぜなら、臨床試験は、医学的適応性(患者の生命、健康を維持、増進、回復するのに必要かどうか)と医術的正当性(医学的に認められた正当な方法で行われるか)の一方又は双方が欠けるかまたは低いものだからである」と述べたうえで、その臨床試験におけるインフォームド・コンセント原則の特質を次のように指摘した。

臨床試験が医療行為として許容されるためには、医療行為の正当化要素としての自己決定権ないしインフォームド・コンセント原則が、通常の医療行為よりもさらに格段に厳格に適用されねばならない。

すなわち、通常の医療行為における患者の同意は、患者が自らの疾病の治癒軽減を目的とし、自分が受ける医療における意思決定過程に参加する意思に基づくものである。これに対し、臨床試験における被験者・患者の同意は、単に右の通常の医療行為における目的と意思のみに基づくものではなく、これに加えて、他者の幸福、医学の発展を目的とし、自己犠牲、人類に貢献する意思に基づくものなのである。したがって、臨床試験における被験者・患者の同意は、単なる消極的、受動的同意ではなく、積極的かつ能動的な研究者・医師に対する授権行為でなくてはならない。

臨床試験におけるインフォームド・コンセント原則に関する規範などとして訴状に列挙されたのは、世界医師会のヘルシンキ宣言や国際人権B規約(自由権規約)のほか、日本弁護士連合会が1980年の人権擁護大会で採択した「人体実験」に関する決議、厚生省(当時)が1990年10月から施行した「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」(GCP)であった。

提訴の段階では、原告側の弁護団は亡くなった女性(以下、Y子さんと言う)に対して行われた臨床試験の実態をまだ把握できておらず、損害賠償の請求理由は、無断で被験者にされたことに限られていた。

原告弁護団は、光石忠敬、加藤良夫、増田聖子の3弁護士である。

団長の光石弁護士は、1990年に総理大臣の諮問機関として設置された脳死臨調(臨時脳死及び臓器移植調査会)の参与を務めた。愛知県がんセンター抗がん剤治験訴訟の提訴後に起きたソリブジン薬害を受けて、厚生省が再発防止策を検討するために設置した医薬品安全性確保対策検討会の委員を務めることになる。生命倫理や臨床試験管理に精通した弁護士である。

加藤弁護士は医療事故訴訟での患者側弁護士として著名で、医療における人権の確立や医療事故の再発防止、医療被害者の救済などを目的に1990年に設置された医療事故情報センター(事務局・名古屋市)の初代理事長だった。

提訴から2カ月後の9月3日に第1回口頭弁論が開かれた。意見陳述で、光石弁護士は、通常の医療過誤訴訟と異なる、臨床試験における被験者の人権が争点となる裁判の特質を説いた。そのうえで、裁判所が果たす歴史的役割について「放っておけば最も弱い立場の人間の人権がいつまでも無視され続けるであろう、そういう状況が臨床試験における被験者となる人間に存在するのです。新しい世代の人権を、新しい分野で確立する礎を創造すること、臨床試験における被験者のインフォームド・コンセント原則を裁判規範として確立すること、これこそ、裁判所が正面から取り組んで頂きたいことであり、同時に、亡くなったY子さんの声なき声であると原告ら残された家族が信じていることなのです。Y子さんが亡くなって、そろそろ5年が経過しようとしています。早期判決を切に望むものであります」と訴えた。

これに対し被告の愛知県とO医師は事実関係で争う姿勢をみせた。訴状に対する答弁書で、「未認可の薬ではあるが現在開発中の治験薬で期待の持てそうな薬もあるので、それを使うことになるかもしれない旨を話し、承諾を求めたところ、原告は『よろしくお願いします』と承諾した」という主張を展開したのである。

その一方で愛知県は、患者の同意なしに治験薬が投与されていたと報道された後、がんセンターに対し治験の実施方法の見直しを指示していた。提訴翌日の朝日新聞(名古屋本社発行版)によれば、同センターでは1992年8月から、「被験者の同意は必ず文書で得て患者ごとに総長に報告するように」院内ルールを改めていた。記事には、「治験は、製薬会社から申請があると、院内の倫理、受託研究の両審査委員会で承認する。しかし88年当時は、両委員会に治験終了結果が報告されるだけで、被験者(患者)の同意の取り方などは担当医まかせだった」と書かれていた。

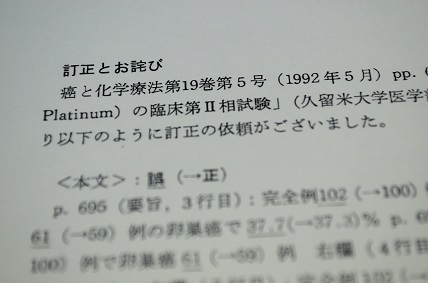

「癌と化学療法」1992年9月号に掲載された「訂正とお詫び」

「癌と化学療法」1992年9月号に掲載された「訂正とお詫び」その経緯は、提訴翌年になって朝日新聞が報道する。1994年8月10日夕刊の記事によれば、同意なしの治験薬投与が報道された後、厚生省の指示を受けた治験世話人医師らが愛知県がんセンターに患者の診療記録の提出を求め、再点検したところ、Y子さんの主治医だったO医師が254Sの投与回数を少なく報告したことや、他の抗がん剤と併用しながらそのことを報告していなかったことなどが判明した。世話人医師らは、同様の例を含めて2人の患者については「プロトコールに反した治験が行われており、評価の対象外」と判断し、薬事審査で重要資料となる学術論文の訂正手続きをとったのである。

提訴時点で原告側が把握していなかったO医師のプロトコール違反

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください