愛知県がんセンター「治験プロトコールに違反した抗がん剤投与」(3)

2018年01月10日

より有効な病気の治療法を開発するために人の体を使って行う臨床研究は被験者の保護とデータの信頼性確保が欠かせないが、日本では近年明らかになったディオバン事件にみられるように、臨床研究をめぐる不祥事が絶えない。この連載の第1部では、生命倫理研究者の橳島次郎氏と朝日新聞の出河雅彦記者の対談を通して、「医療と研究をきちんと区別する」という、現代の医学倫理の根本が日本に根づいていないことを、不祥事続発の背景事情として指摘した。第2部では、患者の人権軽視が問題になった具体的な事例を検証する。第1弾として取り上げるのは、安全性と有効性が確認されていない新規抗がん剤の臨床試験(治験)で、説明を受けないまま被験者にされ、副作用に苦しんだ末に45歳で亡くなった女性の遺族が損害賠償を求めた「愛知県がんセンター抗がん剤治験訴訟」。その第3回では、原告側の証人となった愛知県がんセンターの医師が元同僚の「医療行為」を厳しく断罪した法廷証言を取り上げる。

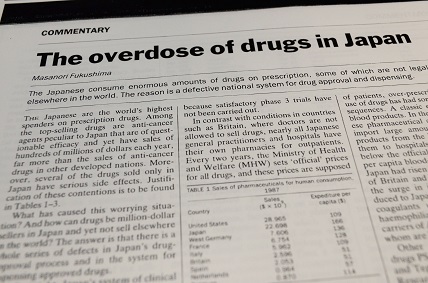

福島雅典氏が英国の科学誌「ネイチャー」に発表した「日本における医薬品の過剰使用」

福島雅典氏が英国の科学誌「ネイチャー」に発表した「日本における医薬品の過剰使用」例えば、1989年に英国の科学誌「ネイチャー」に発表した「日本における医薬品の過剰使用」では、日本の臨床試験が他国のような厳正な必要条件を満たさずに実施されており、その結果として、効果が疑わしい抗がん剤が年間1000億円超の売上を記録していることや、薬剤使用が実験的なものであることが被験者に説明されないまま臨床試験が行われていることを指摘した。

同じ年に、当時朝日新聞社が発行していた「モダンメディシン」に発表した「問われるインフォームド・コンセント――『ヘルシンキ宣言』の原点の確認を」では、医学研究に関する倫理規範である世界医師会のヘルシンキ宣言が臨床試験の被験者の保護を強く要請しており、それは、各施設の倫理審査委員会(IRB=Institutional Review Board)による研究計画の厳正な審査と、正当な手続きでのInformed Consentの取得という、二つのプロセスによって初めて満たされる、としたうえで、次のように述べた。

あらゆる臨床試験は、まず科学的な妥当性が満足されて初めて倫理的な側面の評価が意味あるものとなる。逆に科学的根拠の希薄な、あるいはその目的がはっきりしていない、または科学的妥当性が満足されないようなpoorなデザインの研究はすでに非倫理的なのである。この手の『研究』の横行にはほとほとあきれるのは筆者ばかりとは思えない。医師・研究者はIRBやInformed Consentのプロセスの面倒を論ずる前に、まず自らがヘルシンキ宣言の求める臨床研究の遂行者としての科学的な有資格者(Scientifically qualified person)であるかどうかを自問してみるべきである。

愛知県がんセンターの抗がん剤治験訴訟が始まる直前に発表した「医療不信を考える」(加藤雅子氏との共著、「からだの科学」171号)では、欧米に倣って、あらゆる病気の新しい治療法を開発するための基盤である多施設共同の臨床研究体制を確立することと、その体制を支えるための相当規模の統計解析センターを設置する必要性を指摘している。

このほか、医療法改正案を審議した1992年の衆議院厚生委員会に意見陳述者として招かれた際には、インフォームド・コンセントを医療法の理念に規定する必要性を訴えた。

自分が所属する病院の設置者である県と元同僚を訴えた原告側から要請を受けた福島医師に躊躇がなかったわけではない。当時46歳。医長とはいえ、部下は一人もいない。結果的に病院にとって不利になる証言をしたら、病院は口実をもうけて自分を辞めさせるかもしれない、という懸念もあった。

しかし、日本の臨床試験の問題点を指摘し、インフォームド・コンセント原則を日本の医療現場に定着させようと努めてきた身として、「ここで妥協して証言しなかったら、重大な禍根を残す。何が問題であるかを、裁判官の前で整理して説明し、記録として後世に残す必要がある」と考え、証言することを決心した。福島氏によれば、当時厚生省から愛知県に出向し、医療行政を担当していた幹部が電話をかけてきて、「証言するのはどうなんでしょうね」と暗に再考を求めてきたが、親しくしていた県医師会長から「ちゃんと証言しろ。放置してはいけない」と励まされたことを伝えると、その幹部はそれ以上何も言わなかったという。

原告側は1995年2月3日の第12回口頭弁論で福島医師を証人申請した。実際の尋問が行われたのは、提訴から約2年後の同年6月16日と10月13日だった。

6月16日は原告側代理人による尋問だった。まず、光石忠敬弁護士が臨床試験一般について質問した。そもそも臨床試験と日常の診療はどう違うのか、と尋ねられた福島医師は、こう述べた。

日本では、実質的に人体実験そのものである臨床試験と日常診療との区別をはっきりしていない医師が多い。人体実験は、予想されることをすべて網羅した研究計画書であるプロトコールを作って十分議論した上で着手する。その時点でベストの治療と考えられる標準治療を上回る効果を実証するために行うものであり、それなりの根拠が必要。非常に高度な科学的な知識と経験に基づいて計画的に綿密に注意深く行うものだ。科学性や安全性の評価を研究者一人で行うことはあり得ず、臨床試験は組織的に行う。これに対して、臨床試験で安全性と有効性を確立した治療を医師が実施するのが日常診療で、両者の間には決定的な差がある。――。

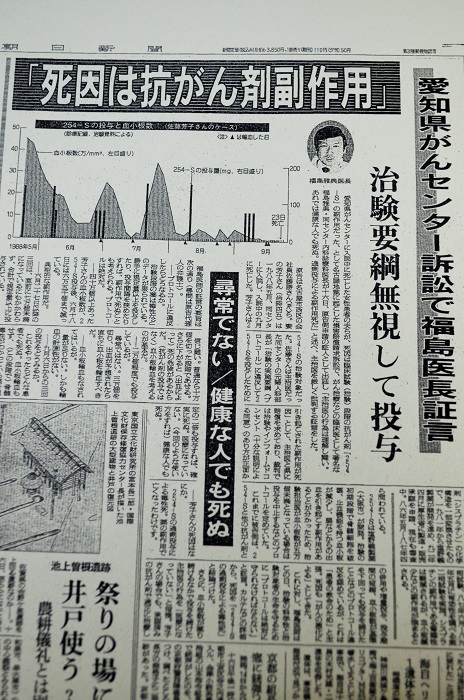

福島雅典氏の証言内容を伝える1995年6月17日朝日新聞(名古屋本社発行版)

福島雅典氏の証言内容を伝える1995年6月17日朝日新聞(名古屋本社発行版)さらに、被験者個々のケースカードにデータをありのまま書かないことの影響を尋ねられた福島医師は、こう答えた。

申すまでもなく、それは、その臨床試験を何のためにやっているか訳がわからないので仕事にならない、と先ほど申し上げたとおりですけれども、データをきちっと記述するということは、その臨床試験を正確に評価する上で必須のことでありまして、これはもう、当然のことであります。そうでなければ、臨床試験が正確に評価できなくなってしまいます。だから、何のために実験したのか分からないということになります。それからもう一つは、データの捏造ないし誤りの記述をするということが及ぼす影響は計り知れない。つまり、あと、その研究を追試しようとしたときに、とんでもないことが起こるということになります。例えば、副作用の頻度を低めに書いたり、あるいは死亡例があったのにそれをなかったとしたりするということが、あと、悲惨な結果を招くことはソリブジンの事件でもそうだったし、イリノテカンの事件でもそうだった。あれらはすべて死亡例を隠して論文として報告し、そして、研究会でも議論をあいまいにしてしまう、そういうことによって起こっているわけです。そういう薬害の歴史がこの国にはあるんです。

次いで、254Sを患者(以下、Y子さんと言う)に投与した判断などについて加藤良夫弁護士が詳しく質問した。

「254Sの使用は、乏尿、浮腫、腹水の貯留の認められる腎障害のある患者にとって、最善の選択肢であると判断していた」という被告の医師(以下、O医師と言う)の主張への見解を問われた福島医師は、「論理的に破綻している。普通の医学的知識を持っている者なら、こういうことは言わない」と切り捨てた。その理由として、①安全性が確立していない薬であることを考えた場合、プロトコールに照らし合わせて適当かどうか最初に判断しないといけないが、プロトコールに記述されている選択基準に合致していないなら、当然投与できない、②腎機能に対する毒性がないからといって、その薬を投与すると、薬が排泄されず、ほかの毒性が一気に高まって出てくる可能性がある、③254Sは血小板の減少が最も危険な副作用であり、腎機能障害のために薬が長く血中にとどまると、血小板に対するどのような毒性が出てくるか分からない――ことを挙げた。

254Sの投与前に45万3千だったY子さんの血小板は、プロトコールに違反する投与によって大きく低下していった。その経過についても福島医師は厳しい評価を下した。以下は、尋問調書に記載された主なやりとりである。

――6月24日の時点でも7万を少し切ってるというようなところであったんですが、4回目、5回目、6回目、254Sが75ミリグラム、75ミリグラム、75ミリグラムと、1日おきに固めて3回投与されてますね。こういう10万を切っているのに投与するということについては、どういうふうに評価されますでしょうか。

福島医師 それは、医者としては信じられないことであります。10万を切った段階で我々は非常に焦る、非常に危険だからです。更に下がることがあった場合には命にかかわりますから、10万を切ったときには非常に緊張します。ですから、1日おきぐらいにやっぱり血液を見て、特にこういうような新薬を治験している場合には、1日おきに見て、更に下がる傾向があったら、厳重警戒をして、血小板輸血の準備を開始します。それは医療上の基本原則であります。

(略)

――7月21日に254S、150ミリグラム、これは7回目になりますけれども、その直前が、7月18日、血小板の値が2万、というところで、この254S、150ミリグラム使うというのは、なんか理解し難い気がするんですが。

福島医師 それは通常では理解し難い、それをやったら、多分その投与によって患者さんは死ぬだろうというふうに、普通の医師なら考えます。だって、2万というのは非常に危険な状態ですから、そこで血小板輸血の準備もせずに、この血小板毒性を主とした、しかも新薬をですよ、投与するというのは、これは尋常ではないというふうに私は思ってます。

――血小板輸血をした場合に、その効果というのは、どのぐらいの間持続するものですか。

福島医師 血小板が低下した場合を我々が恐れるのは、血小板輸血の効果というのが極めて限られているからであります。血小板の輸血をしましても、血小板というのはそもそも、そんな何日も効果的に体の中でとどまってるものではなくて、せいぜい2、3日でほとんど効果がなくなってしまいます。血小板の数は、またいったんは増えても、すぐに戻ってしまう。ですから、これは非常に一時しのぎ的な治療でありまして、であるがゆえに、我々は、この血小板減少というのを非常に恐れるんです。ですから、血小板が例えばこういうふうに3万を切って、皮下出血あるいはほかからの出血が疑われる、そういうふうな危険性が増してきた場合には、ただちに開始する。で、必ず3万以上保つように、週2回ぐらい、もう予めスケジュールを組んでしまって血小板輸血を必ず行って、出血しないようにするということです。もう一つは、出血が始まると血小板輸血というのは非常に効果が薄れるということも分かっています。

(略)

――8月の11日のところで8回目の254S、150ミリグラムがまだ投与されてますが、このことについてはどういうふうにお考えでしょうか。

福島医師 この時点では、血小板の数が3万前後ですから、これはもう常軌を逸してるというふうにしか言えない。こういうことは、あってはならないことです。

――その後、点状出血斑等がはっきり出てきてるのが8月22日ぐらいからですね、出血斑がずっと出てくるということが観察されておる。そういう間に、濃厚血小板が(略)入れられていますけれども、これはやっぱり量としても回数としても不足でございますか。

福島医師 足りない、危ないですね、これは。

――危ない。

福島医師 ただし、ここで血小板を1回入れたら、その後5万5000に回復している、それで安心してたら、また下がってきちゃって1万になって、だからまた入れてる、というふうに計画性がない。で、その間に1週間たってしまってる。今言いましたように、これは医学を学んだ者なら、血小板というのは2、3日しかもたないということですから、もう予め計画的に血液センターに連絡して、1日か2日おき、あるいは3日おきに、必ず血小板輸血できるようにする、それでその都度検査する、で、3万以上を維持する、ということになります。

――それで、そういう点状出血斑などがずっとある状況の中で、9月の6日から(略)1日おきで3回、トータル量が225ミリグラム、というふうに使われているわけですが、これについては専門家の目で見てどういうふうにお感じでしょうか。

福島医師 どう考えるというよりも、こんなことは本来あることではないから、考えるも何も、これやったら絶対に、どんな患者さんでも死にますよ。健康な人にもこういうことをやったら、死にますよ。血小板が10万切ってる。一見健康に見えるかもしれない。事実、この方は外泊されて戻って来てる。で、そのときに血小板の数も測らずに、血小板の数が減ることが分かってる254Sという治験薬を、実験中の薬を、そのまま投与して-1日おきにですよ-で、プロトコールからいっても、だれもが危険性があるということを知ってるのに、倍も上回る量が数日の間に投与されてると、これは確実に死にます。

(略)

――非常に血小板の値はひどい状態をたどってますよね。

福島医師 だから、9月6日の後、1万になって、更に5000、更に1000を切ってる、で、血小板輸血しない、しかもこういう骨髄抑制を起こして血小板が減るということが分かってる薬を、プロトコールで定められた…というよりも、むしろその時点で分かっていたぎりぎり安全な量の倍を上回る量を投与されておる。これは全然医療にはなってないですね。確実に、これは死にます。

――亡くなり方なんですが、粘血便が多量に出たり、最後は鮮紅色の下血多量になって、9月23日に亡くなっておりますけど、この亡くなり方というのを一連の経過をカルテ等で検討されて、このY子さんの死因というのはどういうふうに理解したらよろしいでしょうか。

福島医師 これは、254Sの過剰な投与による毒性死、そのものであります。で、この時点では白血球も減ってて高熱が出てたはずです。

最初の証人尋問から4カ月後の10月13日は主に被告側の代理人弁護士による尋問が行われた。1回目の尋問で、1982年あるいは1983年以降、新薬の治験には関与していないと証言したことについて理由を聞かれた福島医師は、①1983年に米国臨床腫瘍学会に出席して、本来なら治療に用いる根拠がないような薬が氾濫している日本のがん治療の問題を認識して愕然とした、②それまでタッチしていた臨床試験に非常に問題があるということを医者として反省し、治験薬の臨床試験には原則としてタッチせず、臨床試験のやり方に関する知識を啓蒙することにした――と述べた。

がん患者のインフォームド・コンセントについて尋ねられると、1986年から87年にかけての自身の療養体験が考えを改める大きなきっかけになったことを挙げ、「きちっと取らないといけないということを反省した」「それ以前は、ケースバイケースということが医者の間でも一つの見識になっていた。インフォームド・コンセントは、私自身理解していたが、日本の臨床現場で、特にがんの患者さんに対して、データを開示していくことは難しいだろうと思っていた。しかし、自分が病気になって、やっぱりこれはいかんというふうに思った」と述べた。

裁判長から、当時の愛知県がんセンターの倫理審査体制について確認された福島医師は「プロトコールを審査し、院内で臨床試験を行ってよいかどうかについては厳正にチェックされていたが、実際に臨床試験が始まった後のチェック機能は十分ではなかった」と答えた。

また、プロトコールを逸脱したO医師の意図について「患者の容体にかんがみて余命いくばくもないと判断をして、延命のために一か八かやってみようという治療目的だったのか、プロトコールの枠にとらわれないで完全にモルモット代わりにしようと考えて投与したのか」と問われると、「治療として良かろうと考えてやったと思う」としたうえで、①治療としての根拠がなく、安全性に対する保証がない、②抗がん剤の使用に関する医学的な常識に反している、③次々と起こった副作用に対する救命措置を講じていない――ことの3点を理由に、「その水準というのは医療になっていない」と断じた。

裁判長は、卵巣がんの当時の標準的な治療法であったPVB療法(シスプラチン、ビンブラスチン、ブレオマイシンの3剤併用療法)によって適切な治療が実施された場合の女性の余命についても尋ねた。それに対して福島医師は「少なくとも1年は行けた可能性がある」と述べた。

裁判長から最後に証言をした理由を尋ねられた福島医師はこう述べた。

一つは、うちの病院で起きたことについてうちの医者が黙ってみんな頰かむりするというのは、うちの病院の名誉に著しい汚点を残すということを思いました。もう一つは、私は論文で日本の臨床試験の問題、薬の開発の問題について、またインフォームド・コンセントの問題について主張してきた経緯もございますから、これは身内であろうと黙っていることはできないという倫理的な判断です。

臨床試験規制について朝日新聞のインタビューに答える福島雅典氏=2010年11月撮影

臨床試験規制について朝日新聞のインタビューに答える福島雅典氏=2010年11月撮影福島医師の証人尋問に続いて、被告であるO医師に対する尋問が行われた。本人尋問は1996年1月19日を皮切りに、同年12月20日まで計6回行われた。O医師は治験薬投与についてY子さんと夫に説明し、同意を得ていたと主張し、夫への説明の際には「認可されていないけどいいですかと話したところ、金に糸目はつけないから、じゃんじゃん使ってください、というような発言をされたと記憶している」と述べた。プロトコール違反については「治療目的」を理由に正当化し、死因についても抗がん剤による副作用であることを否定した。

プロトコールに違反して他の抗がん剤と併用したり、定められた量を上回る治験薬を投与したりした理由、死因については次のような主張を展開した。

O医師は「治療」を目的にプロトコールに違反する治験薬投与を行いながら、治験を継続しているように装っていた。その理由はいかなるものだったのか。1996年3月22日の尋問を記録した調書には、O医師の供述が次のように記されている。

これは非常に私としては言いにくいことなんですけれども、非常によく効くと思われる抗癌剤は、非常にしばしば本当に必要なときにマーケットの中から消えちゃうわけです。それで、薬剤の需要と供給というのは、常に供給が豊富にあって需要を上回っているとはかぎらないんで、(略)私はこの254Sが第1クールで非常にいい反応を示したということを実感した段階から、この抗癌剤は絶対に自分の手元に置いておかなければいけない、確保しておかなければいけない抗癌剤だというふうに自分自身感じましたので、過去の苦い経験から、確保するためには治験を継続したような、ふりをすると言っては申し訳ないんですけれども、結果としてはそういうことになるわけですけれども、ふりをして、治験をやってれば必ず抗癌剤が入るんで、そういう、こそくな手段といえばそれまでですけど、そういう手段を取ってでも、この抗癌剤を手元に明らかに確保しておきたかったと、そういうことは私の心情としてはあったわけです。

O医師は治験薬である254Sを計5人の患者に投与していたが、そのうち4人については症例選択基準を満たさないなどの理由で、治験の研究会から「不適格」と判定され、評価の対象外とされた。その中には、本来静脈への点滴で投与すべき治験薬を腹腔内に直接投与した事例もあった。「治験」と「治療」を峻別することなく、治験薬を独自の判断で使用していた実態が、製薬会社から提出された治験関係の記録文書に基づく原告弁護団の詳細な質問によって浮かび上がった。以下は、1996年6月7日に行われた尋問での、腹腔内投与を行った症例(IMは患者のイニシャル)をめぐる、原告代理人の光石忠敬弁護士とO医師とのやりとりの記録である。

――1987年10月から88年1月、亡くなられるまで3回投与の臨床試験を実施したと、こうなるんですね。

O医師 はい、そうだと思います。

――ところが、甲第20号証(※筆者注=原告側提出の証拠で、1989年5月19日に開かれた254S治験の婦人科癌研究会記録)の一覧表のIMさんのところを見ますと、投与回数は2と書いてあるんですよ。どっちが正しいんですか。

O医師 こういうスタディに我々が症例を登録するときには、要するに治験期間としては2で投与したけど、その後また投与しましたということもありますので、私としてはどちらが正しいとは言いにくいんですけれども、どっかに2と書いてあるんならば2のほうが、要するに治験の段階で2回投与したというふうに理解していただければいいと思います。

――今回のプロトコールでは、投与量というのは体表面積当たり100ミリグラムですね。

O医師 はい。

――甲第16号証(※筆者注=原告側提出の証拠で、1988年4月1日に開かれた254S治験の婦人科癌研究会記録)を見ますと、最大は113ミリグラムとありますね。真ん中辺り。

O医師 はい。

――ところが、甲第20号証を見ますと、98ミリグラムと書いてあるんですよ。これは一体どっちが正しいんですか。

O医師 治験のスタディで参加してる分は、98ということで2回投与してるということでよろしいかと思います。

――そうすると、98、98というのが治験であると。

O医師 はい、そうです。

――そして、113は治験じゃないと。

O医師 そうです。治療薬として治療させていただいたということです。

――結局あなたも構成メンバーであった研究会が検討して定めたプロトコール、そのプロトコールというのは守らなくてもいいんですか。

O医師 いや、プロトコールには、最低限2回はプロトコールどおりに治療してください、その後は、効いたら、我々の判断で治療を継続するなり、ほかの薬剤に変更するなり、そのことは比較的自由な選択があったはずなんで、私はその後、2回、よく効いたらそれをずっと続けるわけですけれども、2回はなるべくプロトコールどおりにやりましたけど、その後の治療については、患者さんに最も相応しいと思われる治療方法の選択をしておりました。このプロトコールは、だから、入院期間はずっと拘束するぞとか、そういうプロトコールではありませんので、最低2回できたら2回はプロトコールどおりに治療をやって、効果を判定してくださいというプロトコールであったはずです。というふうな判断しました、私。

――動物実験と第Ⅰ相の臨床試験が終わったばかりのそういう化合物ですけれども、そういう薬物について、一人のお医者さんがこれは治療だと、こう言えば治療になるんですか。

O医師 抗癌剤がその患者さんに効くか効かないかは、一人のドクターがとおっしゃいましたけど、一人ずつの患者さんについて全部違いますので、一人の患者さんに2回ぐらい投与すると、この薬はこの患者さんにどういうふうに効くのか、あるいはどういうふうな副作用がかかってくるのかということは、大体判定がつくわけです。それで、この薬がこの患者さんにどういう効果があるかということも分かってくるわけです。それに準じて、我々はこれをその後の治療薬として時々使ってたわけです。

(略)

――甲第16号証の3ページを見てください。IMさんには腹腔内に投与したと、こういうふうに書いてありますが、そのとおりですか。

O医師 はい、そうだと思います。

――いわゆる点滴静注をするというのがプロトコールだったと思うんですが、それはプロトコール違反ではないんですか。

O医師 それは、厳密の意味ではプロトコール違反だと思いますけれども、(略)どういうふうなデリバリーシステムというか、要するに投与方法を変更すると最もこの患者さんには効果的なのかということをスタディするのも、我々の仕事の一つであったわけなんで、そういう意味で、この腹腔内投与は、したがって、プロトコールの中で使ったものではなくて、プロトコールを終了した治療薬としてこの薬品が使われてると、そういうふうに理解していただきたいと思います。

――この段階の254Sでは、いわゆる安全性とか有効性から見て、治療に有用かどうかは分かっていないわけですね。

O医師 いや、この患者さんに2回投与した段階で分かっているわけです。

――そうすると、あなたのような考え方によれば、臨床試験というのは必要なくなりますね。

O医師 そんなことはないと思います。全部の患者さんに効くわけじゃないですから、どういう組織系の患者さん何人に効くのか、どれくらいのパーセンテージに効くのかということは、非常に重要な情報になるはずなんで、それは、一概にそういうふうに決めつけられるのはおかしいと思います。

――データを研究会で集めて、そして全国的に統計的に処理していくと、それは結局、そういう解析なり検討をすることによって初めて治療に有用かどうかが分かると、それが臨床試験じゃないんでしょうか。

O医師 それは、だから、もし、最低2クールはプロトコールどおりに治療がやってあれば、2クールの時点で判定をしていただければいいんで。

――あなたのようにおっしゃる場合には、腹腔内投与というふうに決めたプロトコールで第Ⅰ相からやらなくちゃいけない、これが理屈じゃないですか。

O医師 今までそういうふうなスタディは組まれたことがありません。デリバリーの方法、どういうふうな投与方法で治療をするかというのは、かなりそのドクターの、裁量権といっていいのかどうか分かりませんけれども、我々の判断で、この患者さんにはこういう方法で治療するのが一番いいんだというような、一番最適と思われる、しかも患者さんに負担の少ないと思われる治療方法が、その都度選択されてきておりました。

――あなたの言われるとおりだとすると、プロトコールに腹腔内投与というようなことを決める必要はなかったわけですね。

O医師 なかったと思います。これ、今回も腹腔内投与については全然言及されてなかったと思います。

――腹腔内投与は結局は評価の対象にされなかったんではないですか。

O医師 現在は知りませんけれども。

――このIMさんの場合です。

O医師 ここは評価の対象にならないと思います。したがって、プロトコールどおり治療した2回の治療の、その後の患者さんの状態で効いたか効かないかの評価をされていると思います。

――IMさんの症例は研究会によって不適格とされてますね。

O医師 そうですか、僕はちょっと。

甲第18号証(※筆者注=原告側提出の証拠で、1989年2月15日に開かれた254S治験の婦人科癌判定委員会会議記録)を示す

――資料4「判定における症例の取扱い条件」を見てください。「脱落の判定」のところに、2番目、腹腔内投与の投与方法逸脱症例は脱落と判定すると、こうありますね。

O医師 だから、1クールと2クールをちゃんと規定どおりのプロトコールで投与してあれば、そこの段階で判定をしていただければいいんで、その後に腹腔内投与をしたからといって、これは脱落になるわけじゃないんです。これはプロトコールから終わった次の段階の、要するに治験薬として使ったわけじゃなく、治療薬として使ったということを、私が再三言ってるのはそういうことです。

――私の質問は、要するに不適格になったということはあなたは知らないということですか。

O医師 僕は不適格になってないと思ってるんで。

被告への尋問に続いて原告本人への尋問が1996年12月20日から翌1997年5月16日にかけて計3回行われた。その中でY子さんの夫は日記代わりに書いていた手帳のメモに基づいて、「開発中の治験薬であるというような説明はまったく聞いていない」と強調した。また、Y子さんが日常の買い物などでも自分に相談して決めるような人であったことを挙げながら、命にかかわることについて医師から受けた説明や、承諾を求められたことを自分に黙っているはずがない、と言った。

「(未承認薬であっても)金に糸目をつけないから、じゃんじゃん使ってくださいと(夫が)発言した」とO医師が法廷で話したことについては、「全くでたらめで、憤慨している」と述べた。

提訴に至った理由、裁判で最も訴えたいことを尋ねられると、「十分な説明もされずに治験を受けて、せっかくこの世の中に尊い命を授けてもらって、そのような方法で命を縮めていくことのないように、今後絶対そういうことのないように、これは世の中に訴えなきゃいかんなということで裁判を起こしました」と語った。

福島医師の証人尋問から被告、原告本人に対する一連の尋問が終了するまでほぼ2年かかった。提訴から4年が経過した1997年7月から和解についての検討が行われたが、合意は得られず、その年の暮れに打ち切りとなった。しかし、裁判は終結しなかった。翌1998年1月、被告側が裁判所に対し鑑定を申し出たからである。

その趣旨は、「死因が癌死であって、254Sの副作用死でないことを立証する」ため、とされた。同年2月12日付の意見書で被告側は、Y子さんの死因、余命、254S投与との関係の有無について、原告側の証人として証言した福島医師とO医師の意見が大きく異なっており、尋問の結果だけでは裁判所の判断資料として不十分であることを理由に、「裁判所が選任する卵巣がんの化学療法の分野における臨床経験が豊富で、かつ、中立的な立場にある鑑定人の意見を求めたい」と主張した。

これに対し原告弁護団は、鑑定が採用されれば訴訟が長引き、迅速な被害救済、紛争の解決が図れないとして、「鑑定は不要」と主張した。裁判所が死因を判断するための証拠は十分であり、余命については「統計資料に基づかず、仮定を設定して鑑定を命じるものであり、鑑定人に不能を強いるものであって、およそ科学的な結果は期待できず不当である」というのが、その根拠だった。

しかし、裁判所は鑑定を行うことを決めた。それによって、裁判終結の時期は見通せなくなった。(次回につづく)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください