2018年03月20日

逮捕された2人は、他社の担当者と情報を交換した事実は認めたが、談合の罪には当たらないとして、容疑を否認している。弁護側は、勾留を不当とし釈放するよう求めて準抗告したが、検察は「証拠隠滅の恐れがある」と主張した。裁判所はそれを支持して準抗告を却下した。

特捜部は、大成建設が受注関係資料を担当部局から別の会社施設などに移動したとして独禁法違反容疑で2月初めに捜索した。鹿島にも資料廃棄があったとされ、それが裁判所の心証に影響したとみられる。

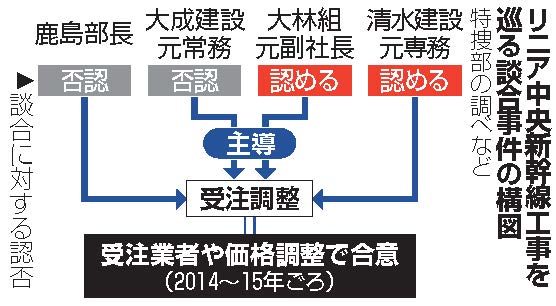

一方、特捜部は、独禁法の課徴金減免制度に基づき公正取引委員会に談合を認める申告をし、特捜部に対しても容疑を認めた大林、清水の担当者2人については、逮捕せずに在宅で捜査し、逮捕された2人とあわせて起訴する方針とされる。

容疑を認めた組と否認する組とで、捜査手続きで明確な差をつけた形だ。

独禁法の談合は典型的な組織犯罪であり、ゼネコン側が有力弁護士を動員し総力を挙げて事実や法律論で争えば、経済事件捜査のプロである特捜部とて、有罪立証は簡単ではない。

担当者は会社の上司や談合仲間らとのしがらみがあり、在宅捜査では真相を語りにくい。よって、そのしがらみを断ち、真実に迫る取り調べをするため、逮捕が必要――と特捜部は考えた、と私は推測するが、ゼネコン側は「当局の取り調べに25回、3カ月にわたり任意で応じているにもかかわらず逮捕されたのは到底承服できない」(3月2日、大成建設コメント)と反発した。容疑を争う構えを強めている。

特捜部の逮捕後の取り調べは原則、録音録画のもとで行われる。かつて横行したとされる恫喝的、誘導的な取り調べはできない。逮捕・勾留したからといって、担当者が検察のストーリーを簡単に認めるとは考えにくい。実際、逮捕された担当者は20日間の勾留満期が近づいている今も、否認のままと伝えられる。これは多くの関係者が予測していたことだ。

1980年代に元特捜検事として大型経済事件の捜査を担当し、司法制度改革の議論にも加わったベテラン弁護士は「今回の逮捕は、検察に逆らうと、逮捕されるぞ、という見せしめにしか見えない」と言う。

日本では、捜査当局によって逮捕された人を、少なからぬ市民が「犯罪者」と受け止める。それゆえ、担当者が逮捕されたゼネコン側は、特捜部の強制捜査を受けて以来、担当者が逮捕されるのではないか、とずっと心配し、気を揉んできた。

さらに、逮捕には肉体的、精神的苦痛が伴う。身体検査で裸にされ、肛門の中まで調べられる。これは普通の社会人にとっては恥辱だ。勾留中は、拘置所や留置場で24時間監視され、外部と自由に連絡を取ることもできない。事実上の制裁の要素もあるのだ。

独禁法違反の逮捕では、逮捕された担当者の負担だけでなく、会社も経済的、社会的に大きなダメージを受ける。

東京都は、逮捕者を出した大成、鹿島の2社に対し、逮捕の日に遡って指名停止にし、東京都の工事の受注者を決めるための競争入札から排除した。三重県四日市市も市発注工事でこの2社を指名停止にしたほか、北海道も指名停止にする方針だと報道された。国土交通省も2社を指名停止処分とする検討を始めているという。

国交省、東京都など自治体には、独占禁止法違反で社員らが逮捕・起訴された企業について、指名停止にすると定める内規があるのだ。

逮捕は捜査の手続きにすぎない。裁判で有罪が確定して初めて被告は懲役とか罰金とか罪に応じた制裁を受ける。それが、裁判制度の建前だ。ところが、それに対する市民の批判の声も聞こえない。日本では、逮捕されたら有罪と受け止める社会的風土があるといっていいだろう。

なぜ、市民が逮捕=有罪と受け取るのか。

日本の検察は公訴権を独占し、さらに起訴するか、不起訴にするかの裁量権を与えられている。検察は、捜査で有罪を確信したものだけを起訴し、裁判所は、よほどの立証の失敗がない限り有罪判決を言い渡してきた。有罪率は実に99%以上であり、事実上、検察が起訴すれば有罪になるわけだ。

そして、戦後長い間、検察が被疑者を取り調べて自白を得、その裏付け証拠があれば、裁判所はほぼ有罪の心証を固めてくれた。検察は、供述を得るため、容疑の中心人物については逮捕して取り調べた。逮捕・勾留は、被疑者を自白に向けて追い詰める有効な武器だった。検察のストーリーを認めさせるため、恫喝や誘導など行き過ぎた取り調べもあったが、裁判所は、被告側より検察側を信用することが圧倒的に多かった。

その結果、検察が逮捕すると、情状などを考慮し起訴猶予にする者以外は確実に起訴され、起訴すると、ほぼ有罪、という「定説」が生まれた。逮捕したら99%以上の確率で有罪になるのでは、普通の人は、逮捕=有罪と受け止める。

特捜部の今回の大成、鹿島担当者の逮捕が、刑事司法のプロに「捜査側による見せしめ」と映るのは、捜査側の意図は別にして、それが、逮捕された側、そして、これから特捜部の捜査対象になるかもしれない人や企業に対する「逮捕・勾留されたくなければ、捜査に協力しろ」との強力なメッセージになっているからだろう。

いわば、恫喝による協力誘導だ。それは、悪名高い「人質司法」にもつながりかねないものだ。

人質司法とは、否認して長期勾留される被疑者・被告人に対し、捜査側が、保釈と引き換えに自白を得たり、共犯者情報などの捜査協力を得たりすることをいう。「逮捕・勾留されたくなかったら、捜査に協力しろ」という話と本質的に同じだ。

公判で発覚すると、それで得られた供述は違法収集証拠としてだいたい排除されてきたが、発覚するのは氷山の一角とされ、適正手続きの面から弁護士会や法学者から批判されてきた。裁判所が、検察側の勾留請求を認める傾向が強いことが人質司法を許しているとの指摘もある。

今回の特捜部の逮捕と在宅を併用した捜査に対し私が感じた違和感の正体は、この辺にあるようだ。

リニア新幹線建設をめぐるゼネコン談合事件の捜査について一部の法曹関係者が司法取引制度の「予行演習」と指摘しており、独占禁止法の課徴金減免制度と組み合わせると、そのように見えなくもない、とこのコラムで指摘した。

しかし、今回、特捜部が逮捕・勾留の有無で差をつけたことは「司法取引の予行演習」とはいえない。大林、清水の担当者を逮捕・勾留しなかったことが、捜査協力の取引の対価だったようにも見えるが、そもそも、捜査は在宅で行うのが基本だ。取引対価にはならない。

第一、新たに導入される司法取引制度が想定しているのは、被疑者や被告人が検察に対して他人の犯罪を供述する代わりに、刑事責任の追及を免れたり、裁判で通常より軽い求刑を受けられたりすることだ。そもそも、捜査の手続きである「逮捕」や「勾留」で取引することは予定されていない。

米国の司法

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください