2018年04月05日

JR東海のリニア新幹線工事発注をめぐる大手ゼネコンの談合事件に対する東京地検特捜部の捜査は、大手ゼネコン4社と2人の担当者を起訴して一段落した。これまでの捜査を総括すると、大山鳴動して、鼠ならぬ猪一匹。虎や大蛇は出ていない、というのが率直な印象だ。むしろ、際立ったのは、捜査手法の変化だ。司法取引時代を先取りし、欧米流の飴とムチで捜査協力を促す方法を積極的に採り入れたことだ。

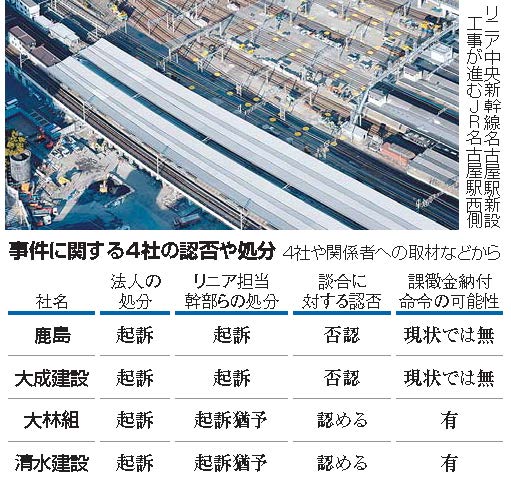

検察の発表や関係者の話では、大成の元常務と鹿島の部長は2014年4月下旬から15年8月下旬にかけて、大林組元副社長、清水建設元専務と共謀のうえ品川、名古屋両駅の3件の新設工事について飲食店で相談したり、メールで連絡し合ったりして事前に受注予定業者を決め、各社がJR東海に示す工事見積額を調整することで合意。公正な競争を制限したとされる。

大成、鹿島側は、法人、担当者とも、業者間で受注に関して情報交換した事実は認めたが、「独禁法違反には当たらない」と容疑を否認している模様だ。大成、鹿島は、起訴対象となった両駅の工事は受注していない。特捜部は、両社が受注した南アルプストンネル工事を起訴対象にすることも検討したが、大手4社の談合によって競争が制限されたとの立証は難しいとして立件を見送ったとされる。

一方、特捜部は、一連の事件で最初の捜索容疑となった「名城非常口新設工事」(名古屋市)の偽計業務妨害容疑については、4社の5人を不起訴処分(起訴猶予)とした。

検察と合同で調査してきた公取委は、起訴内容と同じ事実で4社と2人を検察に告発した。審査局幹部は「工事の規模が大きく、被告発会社は過去にも独禁法違反にかかる刑事罰や行政処分を受けている」などと会見で告発理由を説明したが、摘発対象工事を起訴の3件に絞ったこと、大林、清水の担当者を告発しなかった点については「調査の内容に関わる」として説明しなかった。検察に配慮したものとみられる。

一方、検察幹部は、公共発注でなく民間発注事業での談合を起訴したことについて「リニア新幹線は国家的事業。受注業者が資料のやりとりをし、指値の教え合いまでしていたら、公共発注、民間発注に関係なく、談合は成立する。摘発するのは当然だ」と捜査の意義を強調しているようだ。

ただ、捜査・調査の成果という点では物足りない。

リニア中央新幹線は総工費9兆円の巨大プロジェクトだ。発注主は民間会社であるJR東海だが、全国新幹線鉄道整備法に基づいて建設される。リニアを成長戦略の一つと位置づける安倍政権の後押しで、財政投融資を使って3兆円が低利融資され、税制優遇も受けている。契約済みの24件のうち15件の工事を、起訴された大手4社の共同企業体(JV)が3、4件ずつ分け合う形でほぼ均等に受注している。

民営化されたとはいえ、JR東海は、ゼネコンにとっては国や自治体などをしのぐ大口の工事発注者である。工事がほしいゼネコンに対しては圧倒的に強い立場だ。

ゼネコン関係者によると、今回のリニア新幹線工事でも、JR側のリニア担当幹部がかなり前からゼネコン側に工事の難易度や資金力などを勘案して割り振りをしていたという。また、ゼネコン側が自己負担で地質調査をし、工法などを提案した資料を受け取りながら、JR側が別の業者が受注できるように誘導することもあったとされる。

全容解明には、JR側の関与の解明が必要だが、検察は、JR側をゼネコンによる談合の「被害者」と位置づけ、深く追及しなかったようだ。JR側の関与がクローズアップされると、受注業者側の談合という構図が曖昧になりかねないため、追及を見送ったとも受け取れる。

かつてゼネコンは、政官業の護送船団システムを動かす潤滑油として「裏金」を捻出し、政治家側に配分する装置として機能した。その図式は、1993年に特捜部が摘発したゼネコン汚職事件で白日のもとにさらされた。

ゼネコン側は、公共事業予算を確保するため横並びで有力政治家に巨額の献金をし、発注環境を整えるために地域対策費などの名目で裏金をばらまいてきた。個別の事業受注は、談合による調整を基本としてきたが、調整が不調に終わると、時に発注者側の県知事らに「天の声」を求めて賄賂を贈った。ゼネコン汚職事件では、知事2人と元建設相が収賄罪に問われ、ゼネコン側も経営陣が軒並み摘発された。

その後、建設業界では、企業コンプライアンスの徹底が繰り返し叫ばれ、2005年には大手ゼネコンによる「談合決別宣言」が出されたが、建設業界に詳しい関係者によると、建設工事での談合は継続され、裏金が動く構図は変わっていないという。

それゆえ、昨年12月にゼネコンに特捜部の家宅捜索が入ると、建設業界と政界、そしてマスコミは緊張した。ゼネコンの経営中枢にメスが入れば、かつてのゼネコン汚職事件のように、政官業のからんだ腐敗構図が摘発されるのではないか、と受け止めたのだ。

東日本大震災の復旧・復興工事、東京オリンピック開催に向けたインフラ整備などで、ここ数年はまさに建設特需の様相だった。その一方で、資材や労賃の高騰もあり、大手ゼネコン側が利益を確保するため、業者間で受注調整する素地はあった。17年9月には、総工費1兆6千億円で建設中の東京外郭環状道路(外環道)で、大手ゼネコン4社の共同企業体が受注した地下トンネル拡幅工事をめぐり、発注元のNEXCO東日本などが「談合などの疑義を払拭できない」として契約手続きを中止する騒ぎがおきたばかりだった。

特捜部は、今回の事件で、ゼネコン幹部のスマホや各社のサーバーに保管されている受注業務にかかわる資料を押収した。スマホを押収された幹部の中には政官界に太いパイプを持つ「政治部長」も含まれている。特捜部は、電子データを解析する専門チーム「デジタルフォレンジック班」を持ち、消去された電子データを復元する能力もある。彼らが取り出したメールを特捜検事たちは詳細に読み込んでいるだろう。そこから、新たな事件の端緒が得られることを期待したい。

一方で、検察の捜査手法では大きな変化があった。特捜部は、捜査に協力した大林、清水の担当者2人を不起訴にすることで、6月1日に司法取引(刑訴法の協議・合意制度)が施行されるのを前に事実上の「司法取引」をやってみせたのである。おそらく、かつての検察捜査なら、公判対策やマスコミの批判を意識してストップがかかった可能性が高い。

この処分には、検察担当記者の多くが衝撃を受けたようだ。私自身、驚いた。このコラムで、課徴金減免と組み合わせれば、司法取引に見える、と書いたが、そこまで踏み込むとは予想していなかった。捜査協力した当事者も、不起訴になるかどうか半信半疑だったようで、少なくとも、清水建設の弁護人は当日、処分の内容を知って驚いた表情を見せたという。

新たに導入される司法取引は、被疑者や被告人が検察に対して他人の犯罪を供述する代わりに、刑事責任の追及を免れたり、裁判で通常より軽い求刑を受けられたりする制度だ。

今回の検察側の刑事処分で、検察は被疑者側と「取引の約束」などはしておらず、以心伝心の形で意を通じたと思われるが、外形的には、新しく導入される司法取引の概念にぴたりとはまった。

検察の狙いについて、欧米の捜査事情に詳しい元特捜検事の弁護士は次のように語る。

「飴とムチの使い分けで、捜査協力インセンティブを巻き起こすのが、欧米の捜査機関のトレンド。それと同じことを今回、特捜がやった。否認したら、鹿島、大成のように逮捕、起訴されるが、協力したら、逮捕も起訴もされない。特捜部は、日本中の企業に対し、そういうメッセージを送った。司法取引導入を前に、企業組織がからむ経済事件に対する捜査で、司法取引をすると、こうなるんだ、との絵姿を見せた。今後の経済事件摘発に際し、捜査協力インセンティブの促進という大きな流れを作るための戦略だったのではないか」

私は、大成建設と鹿島建設の元担当幹部ら2人を逮捕したことについては違和感をもった。一連の捜査は「逮捕されたくなければ、捜査に協力しろ」との強力なメッセージになっており、悪名高い「人質司法」にもつながりかねない、と感じたからだ。逮捕せず在宅調べで起訴していればよかったのではないかと今も思う。

一方、大林、清水の担当幹部を逮捕せず起訴もしなかったことについては評価したい。逮捕、勾留などの手続きで事実上の取引をする日本流より、罪に問わなかったり、罪を軽減したりすることで取引する米国流に一歩近づいたと思うからだ。

今のところ、経済界から今回の特捜部の「メリハリ捜査」について、表立った批判の声は上がっていないようだ。独禁法の課徴金減免制度が導入されて足掛け12年。企業社会は、当局の調査に協力してメリットを得る「企業版司法取引」制度に慣れ親しんできた。今回の特捜部の捜査についても、その延長としてすんなり受け止めたのだろうか。

検察部内では、今回の起訴判断に際し、「4社2人起訴などというやり方をしたら、公判で認め組の証言の信用性が揺らぐ」として特捜部の方針に異を唱える声もあったとされる。しかし、最終的に現場の意向が通った。検察が司法取引導入を機に、従来の捜査手法を大転換しようとしている表れ、とみていいだろう。

検察は、背に腹は代えられない、ところまで追い詰められているというのが正確かもしれない。日本の刑事司法では「自白」が重視される。犯罪の当事者やその周辺関係者が正直に事実を語り、その裏付けがとれれば、最も真相に近いところで裁くことができるからだ。ただ、自白にこだわるあまりの弊害も起きた。捜査当局側のストーリーに沿う供述を引き出すため、密室の取り調べで恫喝したり誘導したりする違法な手法が横行したのだ。

大阪と東京の地検特捜部でそれが発覚し、特捜部が逮捕した被疑者の取り調べは原則、録音録画の下で行われることになった。特に、組織的な経済犯罪では、従来の手法で「自白」を得るのはより困難になった。

しかし、そ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください